АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ

Нет в наличии

Описание

Резюме

Актуальность. Современная стоматология во многих случаях успешно справляется с проблемой устранения рецессии десны (РД), решая не только эстетические, но и функциональные задачи. Использование консервативных, хирургических, ортодонтических, аппаратных, инъекционных способов и методов, позволяющих адекватно управлять положением десневого края относительно цементно-эмалевой границы и поддерживающих красоту и здоровье улыбки, обеспечивает прежде всего сохранность зубов. Между тем своевременное выявление факторов риска РД является не менее приоритетной задачей персонифицированного и превентивного подхода при сопровождении пациентов на стоматологическом приеме.

Материалы и методы. Исследование проведено на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и на кафедре моделирования управляемых систем ФГАОУ ВО УрФУ г. Екатеринбурга. Обследовано 60 пациентов молодого возраста: 20 мужчин (33,3%) и 40 женщин (66,7%), обратившихся к стоматологу. Сформировано две группы по 30 человек в зависимости от возраста: первая – 20-24 года, вторая – 35-44 года.

Результаты. Анализ факторов риска рецессии десны показал, что агрессивная техника чистки зубов отмечена в первой группе в 19% случаев (р ≥ 0,05). Низкий уровень гигиены полости рта отмечен в 17% случаев (против 19% во второй группе; р ≥ 0,05); нависающие края пломб – в 12% случаев (р ≥ 0,05); тонкий биотип слизистой – в 14% (р ≥ 0,05).

Заключение. Эффективный и персонифицированный контроль за факторами риска РД, позволяет в первую очередь, нормализовать гигиену полости рта, своевременно купировать воспаление в области краевой и папиллярной десны, ликвидировать травматические факторы при применении зубных щеток и интрадентальных средств по уходу за полостью рта в домашних условиях, обеспечивает междисциплинарный подход при сопровождении пациентов на стоматологическом приеме.

Ключевые слова: рецессия десны, клиновидные дефекты, классификация рецессий десны по Миллеру, гигиена полости рта.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Рецессия десны (РД) является распространенным заболеванием и может возникнуть в любом возрасте, однако у пожилых встречается чаще – в 60–100% случаев [1–23]. Выявлена прямая зависимость РД от возраста пациента. Так, у молодых людей РД диагностируется примерно в 25% случаев, в среднем возрасте – в 50%, в старшем – около 95% случаев [1, 9–11, 14, 15, 23]. Проблема эстетических нарушений в стоматологии распространена и часто выходит на первый план: из-за РД пациенты жалуются на косметические дефекты, несимметричность улыбки, повышенную чувствительность и даже «разный уровень шеек» зубов. И они обеспокоены их возможной потерей. По данным отечественной и зарубежной литературы, при воспалительных заболеваниях пародонта доля РД составляет 5–10% [1, 5, 9, 13, 14, 17, 20–23]. В индустриальных странах в последнее десятилетие эти показатели растут, что, по мнению ряда авторов, обусловлено повышением уровня гигиены полости рта у населения. Сегодня РД определяют как невоспалительную апикальную миграцию десневого края от ее физиологического положения ниже цементно-эмалевой границы с постепенным обнажением поверхности корня зуба с вестибулярной или оральной стороны [1–11, 14, 15–23].

Международная классификация болезней (МКБ-10) рассматривает рецессию как патологическое состояние тканей пародонта, обозначенное кодами: К6.0 – локальная и К6.01 – генерализованная рецессия.

Широкое распространение на диагностическом этапе и при постановке клинического диагноза имеет классификация РД по P. Miller (1985), согласно которой рецессии делятся на четыре класса – в зависимости от сохранения межальвеолярной кости и положения апикального края слизистой относительно мукогингивальной границы. В классификации Miller учитывается градация рецессий по ширине для 1-го и 2-го класса [1, 14–23].

В 2011 году F. Cairo с соавторами предложили новую классификацию РД, обозначив роль межпроксимального клинического прикрепления (МПКП) в появлении рецессий и определив три ее типа (recession type – RT): RT1 – РД при отсутствии потери МПКП; RT2 – при потере МПКП, меньшей или равной уровню обнажения корня зуба на щечной поверхности; RT3 – утрата МПКП большая, чем потеря прикрепления на щечной стороне. Классификация F. Cairo остается в настоящее время не менее популярной, признанной при выборе хирургических способов коррекции и позволяет также рассчитать прогноз эффективности лечения при устранении РД [14, 15, 23].

Обширная исследовательская деятельность вокруг проблемы РД продолжается [14, 15, 23]. Анализируются исходы консервативного и хирургического лечения, группируются поверхностные дефекты при РД, определяется роль ортодонтической патологии, выявляются особенности корреляции между толщиной десны и подверженностью к возникновениям рецессий. Между тем вновь созданные классификации часто сравниваются с классификаций по Miller, совершенствуя и/или дополняя ее [1, 5, 13, 14, 15, 20–23].

Таким образом, РД – полиэтиологическое заболевание, среди причин возникновения которого выделяют морфологические, механические, функциональные нарушения, а также воспалительные заболевания тканей пародонта. Диагностика РД сегодня – это актуальная проблема и пародонтологии, и стоматологии [1, 5, 11, 14, 20–23].

Цель исследования – провести анализ факторов риска РД молодых пациентов, проживающих в г. Екатеринбурге.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа проведена на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и на кафедре моделирования управляемых систем ФГАОУ ВО УрФУ г. Екатеринбурга.

Обследовано 60 человек молодого возраста с диагнозом РД: 20 мужчин (33,3%) и 40 женщин (66,7%), обратившихся к стоматологу. Сформировано две группы пациентов по 30 человек в зависимости от возраста: первая – 20–24 года, вторая – 35–44 года.

Критерии включения: наличие добровольного информированного согласия на участие в исследовании; заинтересованность; отсутствие признаков острого или обострения хронического воспаления тканей пародонта; отсутствие медицинских противопоказаний; отсутствие признаков острого или обострения хронического соматического или инфекционного заболевания.

Критерии исключения: ранее проведенная хирургическая коррекция прикрепления уздечек и боковых тяжей; ранее проведенное ортодонтическое лечение; курение; злоупотребление алкоголем; прием наркотических веществ [1–3, 5, 9–14, 23].

Клиническое обследование включало: анализ жалоб и данных анамнеза, внешний осмотр и осмотр полости рта, определение гигиенического статуса жителей (упрощенный индекс гигиены Green – Vermillion, (OHI−S), 1964; значения ИГ и уровень гигиены: 0,0– 1,2 ед. – хороший, 1,3–3,0 ед. – удовлетворительный, 3,1– 6,0 ед. – плохой), интенсивность кариеса – индекс КПУ зубов [2–8, 12–13, 23]. Для характеристики воспаления десны применяли индекс РМА в модификации Parma [2–8, 12–13]. Распространенность РД изучена с помощью индекса РД Леуса П.А., Казеко Л.А. 1993. До 25% – легкое поражение; 26–50% – средняя степень тяжести поражения; 51–100% – тяжелая степень поражения [1, 3, 9–11, 14, 23].

Критерии оценки рецессии десны (в баллах):

– 0 – отсутствие рецессии десны;

– 1 – рецессия десны от 1 до 2 мм на одной поверхности зуба;

– 2 – рецессия десны от 1 до 2 мм на двух и более поверхностях зуба;

– 3 – рецессия десны от 3 до 5 мм на одной поверхности зуба;

– 4 – рецессия десны от 3 до 5 мм на двух и более поверхностях зуба;

– 5 – рецессия десны более 5 мм на одной и более поверхностях зуба.

Индекс РД пациента рассчитывали по формуле:

ИР =∑ кодов/6 зубов;

средний индекс рецессии группы пациентов вычисляли путем нахождения среднего числа индивидуальных значений индекса:

средний ИР = ∑ ИР/ n пациентов [11, 14, 15, 23].

Интерпретация индекса РД: легкая степень тяжести РД – значения индекса РД – 0,1–2,0; средняя степень тяжести РД – значения индекса РД – 2,1–3,5; тяжелая степень РД – значения индекса РД – 3,5–5,0 [1, 9, 11, 14, 15, 23]. Диагноз рецессии десны определялся по классификации Miller (1985). В ходе клинико-инструментального обследования оценивались параметры: величина РД (разность между расстоянием от середины режущего края коронки зуба до уровня апикально смещенной десны и от середины режущего края до эмалево-цементной границы), биотип (фенотип) тканей пародонта (толстый/тонкий).

Тонкий биотип при диагностике характеризуется «нежной» десной со слабо выраженным рельефом, высокими десневыми (межзубными) сосочками, узкими и высокими коронками зубов; содержание коллагена в тканях невысокое и толщина прикрепленной десны в среднем составляет 1 мм, значительно меньше, чем при толстом фенотипе. Для толстого биотипа характерно значительное увеличение кератинизированной десны – до 2 мм, невысокие короткие и широкие десневые сосочки; при этом десна плотная, волокнистая, хорошо обозначен рельеф кости, покрывающий корни зубов; кровоснабжение обильное, положение десневого края стабильно [1, 3, 9–11, 14, 18, 23].

В то же время ряд авторов рассматривают и «средний» биотип (толщина прикрепленной десны – около 1,5 мм) как промежуточное состояние между тонким и толстым фенотипом, а также «смешанный» биотип десны как комбинацию «нескольких фенотипов» [1, 3, 9–11, 14, 23].

Кроме клинического обследования пациентов проведено их интервьюирование по вопросам индивидуальной гигиены полости рта [1, 3, 9–11, 14, 20].

Статистическая обработка материала выполнена на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М ± m). Для установления достоверности различий использовалось t-распределение Стьюдента. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05 [2–8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным комплексного обследования выявлено, что пациенты обеих групп предъявляли жалобы на повышенную чувствительность зубов эстетический дефект более чем в 65% случаев. Локализованная РД у них у них обусловлена анатомо-физиологическими особенностями, функциональной перегрузкой, наличием преждевременных контактов (суперконтактов) и травмой десны (рис. 1).

Основные симптомы РД у пациентов – повышенная чувствительность к температурным раздражителям, снижение уровня десны, валикообразное утолщение краевой десны. Среднее значение ИГ составило в первой группе – 1,72 ± 0,19, во второй группе – 1,90 ± 0,21 – удовлетворительный уровень (рис. 2).

Отражены гендерные различия. Так, у женщин удовлетворительный уровень гигиены выше, чем у мужчин (р ≤ 0,05). Распространенность кариеса зубов у обследуемых пациентов составила 98%; интенсивность кариеса зубов высокая. У пациентов второй группы КПУ зубов составил 16,5 ± 3,5 ед., что выше показателя первой группы (р ≤ 0,05). Это также значительно превышает средний «российский» уровень (12,3 единицы). В структуре индекса КПУ зубов превалирует компонент «П», причем у женщин он в 1,85 раза выше, чем у мужчин – женщины чаще посещают стоматолога по поводу лечения кариеса и его осложнений [1–5, 11, 13, 15]. У мужчин преобладает компонент «У». Это подтверждает, что они чаще обращаются за стоматологической помощью по поводу удаления зубов. Индекс рецессии десны (по П.А. Леусу, Л.А. Казеко) составил в первой группе 1,18 ± 0,20 легкой степени тяжести, во второй группе – 2,12 ± 0,25 – отмечается тенденция к увеличению значений с возрастом.

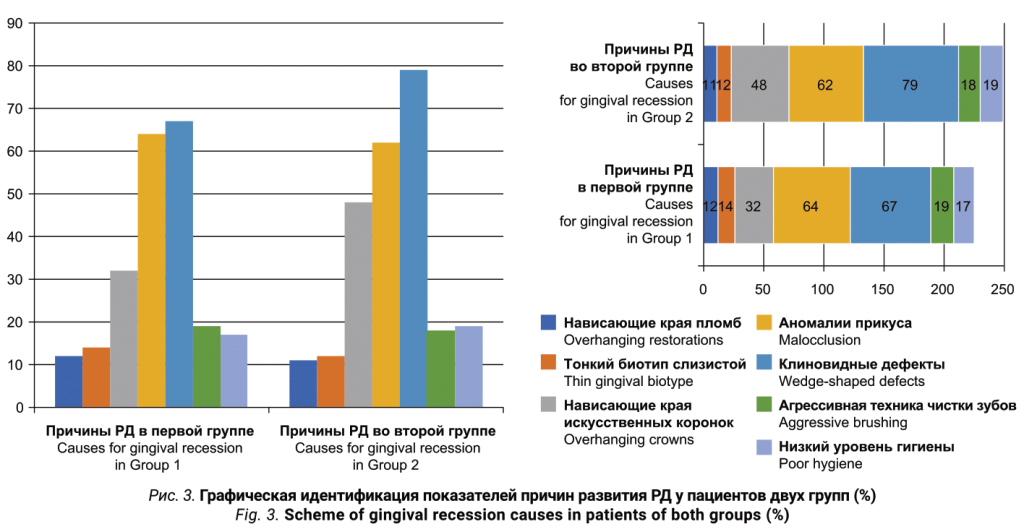

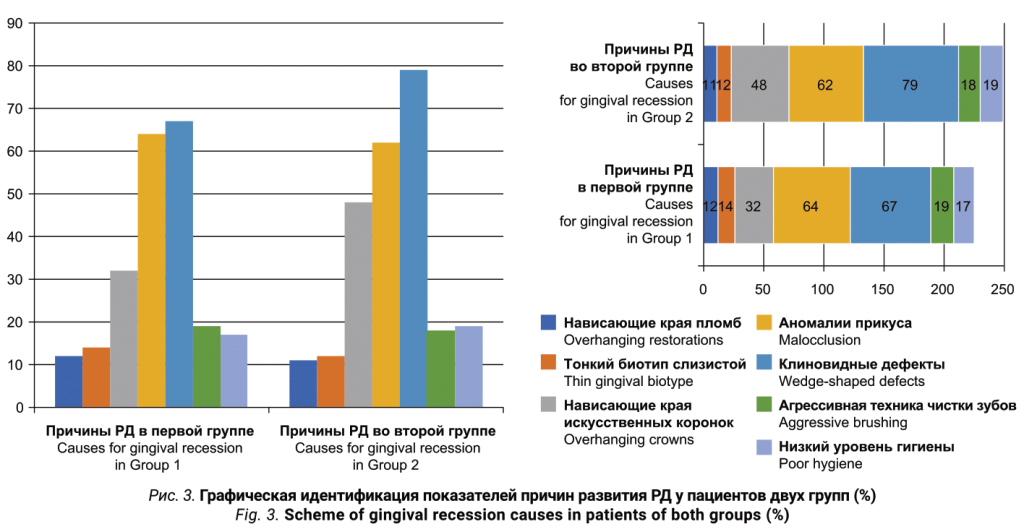

Генерализованная РД выявлена в первой группе в 20% случаев, во второй группе – в 30%. Симптомы данного заболевания – снижение уровня десны, обнажение корня зуба, повышенная чувствительность к температурным и химическим раздражителям, хронический генерализованный пародонтит легкой степени. Причины развития РД у лиц первой и второй групп отражены на диаграмме (рис. 3).

Агрессивная техника чистки зубов отмечена в первой группе в 19% случаев (против 18% во второй группе; р ≥ 0,05), низкий уровень гигиены полости рта – в 17% случаев (против 19% во второй группе; р ≥ 0,05); нависающие края пломб – в 12% случаев (р ≥ 0,05); тонкий биотип слизистой – в 14% (р ≥ 0,05). Установлена тенденция превалирования РД слева на вестибулярной поверхности клыков и премоляров, что, по нашему мнению, можно объяснить влиянием чистки зубов обследуемыми пациентами преимущественно правой рукой (р ≥ 0,05).

Следует отметить, что клиновидные дефекты, сопровождающиеся РД, диагностированы преимущественно у пациентов второй группы в 79% случаев (против 67% в первой группе; р ≤ 0,05), встречаются в центральном сегменте нижней челюсти и в боковых отделах верхней челюсти. Аномалии прикуса определены в 62% случаев во второй группе (против 64% в первой группе; р ≥ 0,05). Ортопедические конструкции, которые создают условия для хронической травматизации десны (нависающими краями искусственных коронок зубов), выявлены в 48% случаев (против 32% в первой группе; р ≤ 0,05).

ВЫВОДЫ

1. Анализ факторов риска РД выявил, что распространенность РД легкой степени составила 90%, средней степени тяжести – 10%; при этом РД у пациентов обеих групп в большинстве случаев относится к 1-му классу по Миллеру.

2. Клиновидные дефекты при РД обнаружены у 79% обследованных второй группы и встречаются преимущественно в центральном сегменте нижней челюсти и в боковых отделах верхней челюсти (p < 0,05).

3. Установлено, что травмирование десны нависающими краями коронок диагностировано у 48% пациентов второй группы (р ≤ 0,05). Аномалии прикуса как этиологический фактор составили 62% (p ≥ 0,05).

4. Проведенное исследование показало целесообразность регулярного посещения стоматолога для профилактического осмотра, что позволит своевременно провести лечение и осуществлять контроль индивидуальной гигиены полости рта, подбор зубной щетки и зубной пасты – важное условие профилактики РД.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афонина ЕС, Микляев СВ, Леонова ОМ. Анализ распространенности рецессии десны в возрасте 15- 25 лет. Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2020;1;19:190-193. doi: 10.25987/VSTU.2020.19.1.027

2. Еловикова ТМ, Ермишина ЕЮ, Саблина СН, Григорьев СС, Кощеев АС. Клинико-лабораторное исследование физико-химических свойств новой зубной пасты с комплексом hyaluron-TI forte. Проблемы стоматологии. 2020.16(4):46-50. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-4-46-50

3. Еловикова ТМ, Ермишина ЕЮ, Уварова ЛВ, Кощеев АС. Решение проблемы повышенной чувствительности дентина: механизмы реминерализации при курсовом использовании зубной пасты с фторидом олова. Стоматология. 2019;98(5):66-71. doi: 10.17116/stomat20199805166

4. Еловикова ТМ, Карасева ВВ, Жолудев СЕ, Скурихина ЯС, Мирсаев ТД. Характеристика параметров гомеостатических механизмов полости рта у молодых курильщиков табака. уральский медицинский журнал. 2020;9(92):44-48. doi: 10.25694/URMJ.2020.09.10

5. Еловикова ТМ, Кощеев АС, Мафиеня ЕС. Прямые реставрации зубов как фактор возникновения окклюзионных нарушений и заболеваний пародонта. Проблемы стоматологии. 2014;4:15-20. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21981188

6. Еловикова ТМ, Молвинских ВС, Ермишина ЕЮ. Анализ влияния лечебно-профилактической зубной пасты с экстрактами трав на состояние полости рта у пациентов с гингивитом. Проблемы стоматологии. 2015;5:5-12. doi: 10.18481/2077-7566-2015-0-2-5-9

7. Еловикова ТМ, Саблина СН, Ермишина ЕЮ, Кощеев АС. Анализ влияния лечебно-профилактической зубной пасты, содержащей novamin, на состояние органов полости рта у молодых курильщиков табака. Стоматология. 2021; 3;100:35-39. doi: 10.17116/stomat202110003135

8. Карасева ВВ. Оценка стоматологического статуса, контроля индивидуальной гигиены и качества жизни пациентов с дефектами челюстей в сочетании с медикаментозно ассоциированным остеонекрозом. Стоматология. 2020;99(5):80-86. doi: 10.17116/stomat20209905180

9. Костионова-Овод ИА, Трунин ДА, Нестеров АМ, Садыков МИ. Биотип десны и методы его оценки (обзор литературы). институт стоматологии. 2020;1(86):86-87. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=43932839

10. Носова МА, Волова ЛТ, Шаров АН, Трунин ДА, Постников МА. Хирургическое лечение множественных рецессий десны с комбинированным применением аутотрансплантата и аллогенной лиофилизированной dura mater: клинический случай. Пародонтология. 2021;2;26:125-136. doi: 10.33925/1683-3759-2021-26-2-125-136.

11. Орехова ЛЮ, Кудрявцева ТВ, Лобода ЕС. с соавт. Причинно-следственная связь возникновения рецессий десны. Антибактериальный и противовоспалительный компоненты в ее комплексном лечении и профилактике. Пародонтология. 2017;4(22):20-23. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32619739

12. Саблина СН, Еловикова ТМ, Григорьев СС, Хромцова ОМ, Закроева АГ, Епишова АА, и др. Роль витамина D в поддержании здоровья полости рта. Литературный обзор. Проблемы стоматологии. 2020;16:25-34. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-4-25-34

13. Саблина СН, Еловикова ТМ, Григорьев СС, Епишова АА, Бушуева ЕЮ, Андреева АС, и др. Проблема галитоза в комплексной диагностике и лечении заболеваний пародонта. Литературный обзор. Проблемы стоматологии. 2021;17:32-43. doi: 10.18481/2077-7566-20-17-1-32-43

14. Фарзшатова РР, Абзалилов ТА, Кабирова МФ, Герасимова ЛП. Рецессия десны: этиология, классификация и современные методы лечения. cathedra. 2020;71(1):46-52. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42926528

15. Cortellini P, Nabil F Bissada. Mucogingival conditions in the natural dentitions: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations. Journal of periodontology. 2018;Jun;89;Suppl 1:S 204-213. doi: 10.1002/JPER.16-0671

16. Egawa M, Inagaki S, Tomita S, Saito A. Connective Tissue Graft for Gingival Recession in Mandibular Incisor Area: A Case Report. the bulletin of tokyo Dental college. 2017;58(3):155-162. doi: 10.2209/tdcpublication.2016-0038.

17. Fischer KR, Künzlberger A, Donos N, Fickl S, Friedmann A. Gingival biotype revisited-novel classification and assessment tool. clinical oral investigations. 2018;22(1):443-448. doi: 10.1007/s00784-017-2131-1

18. Handelman CS, Eltink AP, BeGole E. Quantitative measures of gingival recession and the infuence of gender, race, and attrition. Progress in orthodontics. 2018;19(1):5-15. doi: 10.1186/s40510-017-0199-4

19. Hytham N. Fageeh, Abdullah A. Meshni, Hassan A. Jamal, Reghunathan S. Preethanath, Esam Halbou. Correction to: The accuracy and reliability of digital measurements of gingival recession versus conventional methods. bMc oral health. 2019;3:23-29. doi: 10.1186/s12903-019-0876-4

20. Jalladaud M, Lahmi M, Lallam C. How to analyze periodontal morphotypes in order to reduce the risk of periodontal recession. L' orthodontie française. 2017;88(1):95-103. doi: 10.1051/orthodfr/2017001

21. Joshi A, Suragimath G, Zope SA, Ashwinirani SR, Varma SA. Comparison of Gingival Biotype between diff erent Genders based on Measurement of Dentopapillary Complex. Journal of clinical and Diagnostic research. 2017;11(9):40-45. doi: 10.7860/JCDR/2017/30144.10575

22. Kaya Y, Alkan O, Keskin S. An evaluation of the gingival biotype and the width of keratinized gingiva in the mandibular anterior region of individuals with different dental malocclusion groups and levels of crowding. the korean Journal of orthodontics. 2017;3:176-185. doi:10.4041/kjod.2017.47.3.176

23. Zucchelli G, Mounssif I. Periodontal plastic surgery. Periodontology 2000. 2015;Jun;68(1):333-68. doi: 10.1111/prd.12059

Актуальность. Современная стоматология во многих случаях успешно справляется с проблемой устранения рецессии десны (РД), решая не только эстетические, но и функциональные задачи. Использование консервативных, хирургических, ортодонтических, аппаратных, инъекционных способов и методов, позволяющих адекватно управлять положением десневого края относительно цементно-эмалевой границы и поддерживающих красоту и здоровье улыбки, обеспечивает прежде всего сохранность зубов. Между тем своевременное выявление факторов риска РД является не менее приоритетной задачей персонифицированного и превентивного подхода при сопровождении пациентов на стоматологическом приеме.

Материалы и методы. Исследование проведено на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и на кафедре моделирования управляемых систем ФГАОУ ВО УрФУ г. Екатеринбурга. Обследовано 60 пациентов молодого возраста: 20 мужчин (33,3%) и 40 женщин (66,7%), обратившихся к стоматологу. Сформировано две группы по 30 человек в зависимости от возраста: первая – 20-24 года, вторая – 35-44 года.

Результаты. Анализ факторов риска рецессии десны показал, что агрессивная техника чистки зубов отмечена в первой группе в 19% случаев (р ≥ 0,05). Низкий уровень гигиены полости рта отмечен в 17% случаев (против 19% во второй группе; р ≥ 0,05); нависающие края пломб – в 12% случаев (р ≥ 0,05); тонкий биотип слизистой – в 14% (р ≥ 0,05).

Заключение. Эффективный и персонифицированный контроль за факторами риска РД, позволяет в первую очередь, нормализовать гигиену полости рта, своевременно купировать воспаление в области краевой и папиллярной десны, ликвидировать травматические факторы при применении зубных щеток и интрадентальных средств по уходу за полостью рта в домашних условиях, обеспечивает междисциплинарный подход при сопровождении пациентов на стоматологическом приеме.

Ключевые слова: рецессия десны, клиновидные дефекты, классификация рецессий десны по Миллеру, гигиена полости рта.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Рецессия десны (РД) является распространенным заболеванием и может возникнуть в любом возрасте, однако у пожилых встречается чаще – в 60–100% случаев [1–23]. Выявлена прямая зависимость РД от возраста пациента. Так, у молодых людей РД диагностируется примерно в 25% случаев, в среднем возрасте – в 50%, в старшем – около 95% случаев [1, 9–11, 14, 15, 23]. Проблема эстетических нарушений в стоматологии распространена и часто выходит на первый план: из-за РД пациенты жалуются на косметические дефекты, несимметричность улыбки, повышенную чувствительность и даже «разный уровень шеек» зубов. И они обеспокоены их возможной потерей. По данным отечественной и зарубежной литературы, при воспалительных заболеваниях пародонта доля РД составляет 5–10% [1, 5, 9, 13, 14, 17, 20–23]. В индустриальных странах в последнее десятилетие эти показатели растут, что, по мнению ряда авторов, обусловлено повышением уровня гигиены полости рта у населения. Сегодня РД определяют как невоспалительную апикальную миграцию десневого края от ее физиологического положения ниже цементно-эмалевой границы с постепенным обнажением поверхности корня зуба с вестибулярной или оральной стороны [1–11, 14, 15–23].

Международная классификация болезней (МКБ-10) рассматривает рецессию как патологическое состояние тканей пародонта, обозначенное кодами: К6.0 – локальная и К6.01 – генерализованная рецессия.

Широкое распространение на диагностическом этапе и при постановке клинического диагноза имеет классификация РД по P. Miller (1985), согласно которой рецессии делятся на четыре класса – в зависимости от сохранения межальвеолярной кости и положения апикального края слизистой относительно мукогингивальной границы. В классификации Miller учитывается градация рецессий по ширине для 1-го и 2-го класса [1, 14–23].

В 2011 году F. Cairo с соавторами предложили новую классификацию РД, обозначив роль межпроксимального клинического прикрепления (МПКП) в появлении рецессий и определив три ее типа (recession type – RT): RT1 – РД при отсутствии потери МПКП; RT2 – при потере МПКП, меньшей или равной уровню обнажения корня зуба на щечной поверхности; RT3 – утрата МПКП большая, чем потеря прикрепления на щечной стороне. Классификация F. Cairo остается в настоящее время не менее популярной, признанной при выборе хирургических способов коррекции и позволяет также рассчитать прогноз эффективности лечения при устранении РД [14, 15, 23].

Обширная исследовательская деятельность вокруг проблемы РД продолжается [14, 15, 23]. Анализируются исходы консервативного и хирургического лечения, группируются поверхностные дефекты при РД, определяется роль ортодонтической патологии, выявляются особенности корреляции между толщиной десны и подверженностью к возникновениям рецессий. Между тем вновь созданные классификации часто сравниваются с классификаций по Miller, совершенствуя и/или дополняя ее [1, 5, 13, 14, 15, 20–23].

Таким образом, РД – полиэтиологическое заболевание, среди причин возникновения которого выделяют морфологические, механические, функциональные нарушения, а также воспалительные заболевания тканей пародонта. Диагностика РД сегодня – это актуальная проблема и пародонтологии, и стоматологии [1, 5, 11, 14, 20–23].

Цель исследования – провести анализ факторов риска РД молодых пациентов, проживающих в г. Екатеринбурге.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа проведена на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и на кафедре моделирования управляемых систем ФГАОУ ВО УрФУ г. Екатеринбурга.

Обследовано 60 человек молодого возраста с диагнозом РД: 20 мужчин (33,3%) и 40 женщин (66,7%), обратившихся к стоматологу. Сформировано две группы пациентов по 30 человек в зависимости от возраста: первая – 20–24 года, вторая – 35–44 года.

Критерии включения: наличие добровольного информированного согласия на участие в исследовании; заинтересованность; отсутствие признаков острого или обострения хронического воспаления тканей пародонта; отсутствие медицинских противопоказаний; отсутствие признаков острого или обострения хронического соматического или инфекционного заболевания.

Критерии исключения: ранее проведенная хирургическая коррекция прикрепления уздечек и боковых тяжей; ранее проведенное ортодонтическое лечение; курение; злоупотребление алкоголем; прием наркотических веществ [1–3, 5, 9–14, 23].

Клиническое обследование включало: анализ жалоб и данных анамнеза, внешний осмотр и осмотр полости рта, определение гигиенического статуса жителей (упрощенный индекс гигиены Green – Vermillion, (OHI−S), 1964; значения ИГ и уровень гигиены: 0,0– 1,2 ед. – хороший, 1,3–3,0 ед. – удовлетворительный, 3,1– 6,0 ед. – плохой), интенсивность кариеса – индекс КПУ зубов [2–8, 12–13, 23]. Для характеристики воспаления десны применяли индекс РМА в модификации Parma [2–8, 12–13]. Распространенность РД изучена с помощью индекса РД Леуса П.А., Казеко Л.А. 1993. До 25% – легкое поражение; 26–50% – средняя степень тяжести поражения; 51–100% – тяжелая степень поражения [1, 3, 9–11, 14, 23].

Критерии оценки рецессии десны (в баллах):

– 0 – отсутствие рецессии десны;

– 1 – рецессия десны от 1 до 2 мм на одной поверхности зуба;

– 2 – рецессия десны от 1 до 2 мм на двух и более поверхностях зуба;

– 3 – рецессия десны от 3 до 5 мм на одной поверхности зуба;

– 4 – рецессия десны от 3 до 5 мм на двух и более поверхностях зуба;

– 5 – рецессия десны более 5 мм на одной и более поверхностях зуба.

Индекс РД пациента рассчитывали по формуле:

ИР =∑ кодов/6 зубов;

средний индекс рецессии группы пациентов вычисляли путем нахождения среднего числа индивидуальных значений индекса:

средний ИР = ∑ ИР/ n пациентов [11, 14, 15, 23].

Интерпретация индекса РД: легкая степень тяжести РД – значения индекса РД – 0,1–2,0; средняя степень тяжести РД – значения индекса РД – 2,1–3,5; тяжелая степень РД – значения индекса РД – 3,5–5,0 [1, 9, 11, 14, 15, 23]. Диагноз рецессии десны определялся по классификации Miller (1985). В ходе клинико-инструментального обследования оценивались параметры: величина РД (разность между расстоянием от середины режущего края коронки зуба до уровня апикально смещенной десны и от середины режущего края до эмалево-цементной границы), биотип (фенотип) тканей пародонта (толстый/тонкий).

Тонкий биотип при диагностике характеризуется «нежной» десной со слабо выраженным рельефом, высокими десневыми (межзубными) сосочками, узкими и высокими коронками зубов; содержание коллагена в тканях невысокое и толщина прикрепленной десны в среднем составляет 1 мм, значительно меньше, чем при толстом фенотипе. Для толстого биотипа характерно значительное увеличение кератинизированной десны – до 2 мм, невысокие короткие и широкие десневые сосочки; при этом десна плотная, волокнистая, хорошо обозначен рельеф кости, покрывающий корни зубов; кровоснабжение обильное, положение десневого края стабильно [1, 3, 9–11, 14, 18, 23].

В то же время ряд авторов рассматривают и «средний» биотип (толщина прикрепленной десны – около 1,5 мм) как промежуточное состояние между тонким и толстым фенотипом, а также «смешанный» биотип десны как комбинацию «нескольких фенотипов» [1, 3, 9–11, 14, 23].

Кроме клинического обследования пациентов проведено их интервьюирование по вопросам индивидуальной гигиены полости рта [1, 3, 9–11, 14, 20].

Статистическая обработка материала выполнена на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних арифметических величин и стандартной ошибки среднего (М ± m). Для установления достоверности различий использовалось t-распределение Стьюдента. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05 [2–8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным комплексного обследования выявлено, что пациенты обеих групп предъявляли жалобы на повышенную чувствительность зубов эстетический дефект более чем в 65% случаев. Локализованная РД у них у них обусловлена анатомо-физиологическими особенностями, функциональной перегрузкой, наличием преждевременных контактов (суперконтактов) и травмой десны (рис. 1).

Основные симптомы РД у пациентов – повышенная чувствительность к температурным раздражителям, снижение уровня десны, валикообразное утолщение краевой десны. Среднее значение ИГ составило в первой группе – 1,72 ± 0,19, во второй группе – 1,90 ± 0,21 – удовлетворительный уровень (рис. 2).

Отражены гендерные различия. Так, у женщин удовлетворительный уровень гигиены выше, чем у мужчин (р ≤ 0,05). Распространенность кариеса зубов у обследуемых пациентов составила 98%; интенсивность кариеса зубов высокая. У пациентов второй группы КПУ зубов составил 16,5 ± 3,5 ед., что выше показателя первой группы (р ≤ 0,05). Это также значительно превышает средний «российский» уровень (12,3 единицы). В структуре индекса КПУ зубов превалирует компонент «П», причем у женщин он в 1,85 раза выше, чем у мужчин – женщины чаще посещают стоматолога по поводу лечения кариеса и его осложнений [1–5, 11, 13, 15]. У мужчин преобладает компонент «У». Это подтверждает, что они чаще обращаются за стоматологической помощью по поводу удаления зубов. Индекс рецессии десны (по П.А. Леусу, Л.А. Казеко) составил в первой группе 1,18 ± 0,20 легкой степени тяжести, во второй группе – 2,12 ± 0,25 – отмечается тенденция к увеличению значений с возрастом.

Генерализованная РД выявлена в первой группе в 20% случаев, во второй группе – в 30%. Симптомы данного заболевания – снижение уровня десны, обнажение корня зуба, повышенная чувствительность к температурным и химическим раздражителям, хронический генерализованный пародонтит легкой степени. Причины развития РД у лиц первой и второй групп отражены на диаграмме (рис. 3).

Агрессивная техника чистки зубов отмечена в первой группе в 19% случаев (против 18% во второй группе; р ≥ 0,05), низкий уровень гигиены полости рта – в 17% случаев (против 19% во второй группе; р ≥ 0,05); нависающие края пломб – в 12% случаев (р ≥ 0,05); тонкий биотип слизистой – в 14% (р ≥ 0,05). Установлена тенденция превалирования РД слева на вестибулярной поверхности клыков и премоляров, что, по нашему мнению, можно объяснить влиянием чистки зубов обследуемыми пациентами преимущественно правой рукой (р ≥ 0,05).

Следует отметить, что клиновидные дефекты, сопровождающиеся РД, диагностированы преимущественно у пациентов второй группы в 79% случаев (против 67% в первой группе; р ≤ 0,05), встречаются в центральном сегменте нижней челюсти и в боковых отделах верхней челюсти. Аномалии прикуса определены в 62% случаев во второй группе (против 64% в первой группе; р ≥ 0,05). Ортопедические конструкции, которые создают условия для хронической травматизации десны (нависающими краями искусственных коронок зубов), выявлены в 48% случаев (против 32% в первой группе; р ≤ 0,05).

ВЫВОДЫ

1. Анализ факторов риска РД выявил, что распространенность РД легкой степени составила 90%, средней степени тяжести – 10%; при этом РД у пациентов обеих групп в большинстве случаев относится к 1-му классу по Миллеру.

2. Клиновидные дефекты при РД обнаружены у 79% обследованных второй группы и встречаются преимущественно в центральном сегменте нижней челюсти и в боковых отделах верхней челюсти (p < 0,05).

3. Установлено, что травмирование десны нависающими краями коронок диагностировано у 48% пациентов второй группы (р ≤ 0,05). Аномалии прикуса как этиологический фактор составили 62% (p ≥ 0,05).

4. Проведенное исследование показало целесообразность регулярного посещения стоматолога для профилактического осмотра, что позволит своевременно провести лечение и осуществлять контроль индивидуальной гигиены полости рта, подбор зубной щетки и зубной пасты – важное условие профилактики РД.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афонина ЕС, Микляев СВ, Леонова ОМ. Анализ распространенности рецессии десны в возрасте 15- 25 лет. Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2020;1;19:190-193. doi: 10.25987/VSTU.2020.19.1.027

2. Еловикова ТМ, Ермишина ЕЮ, Саблина СН, Григорьев СС, Кощеев АС. Клинико-лабораторное исследование физико-химических свойств новой зубной пасты с комплексом hyaluron-TI forte. Проблемы стоматологии. 2020.16(4):46-50. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-4-46-50

3. Еловикова ТМ, Ермишина ЕЮ, Уварова ЛВ, Кощеев АС. Решение проблемы повышенной чувствительности дентина: механизмы реминерализации при курсовом использовании зубной пасты с фторидом олова. Стоматология. 2019;98(5):66-71. doi: 10.17116/stomat20199805166

4. Еловикова ТМ, Карасева ВВ, Жолудев СЕ, Скурихина ЯС, Мирсаев ТД. Характеристика параметров гомеостатических механизмов полости рта у молодых курильщиков табака. уральский медицинский журнал. 2020;9(92):44-48. doi: 10.25694/URMJ.2020.09.10

5. Еловикова ТМ, Кощеев АС, Мафиеня ЕС. Прямые реставрации зубов как фактор возникновения окклюзионных нарушений и заболеваний пародонта. Проблемы стоматологии. 2014;4:15-20. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21981188

6. Еловикова ТМ, Молвинских ВС, Ермишина ЕЮ. Анализ влияния лечебно-профилактической зубной пасты с экстрактами трав на состояние полости рта у пациентов с гингивитом. Проблемы стоматологии. 2015;5:5-12. doi: 10.18481/2077-7566-2015-0-2-5-9

7. Еловикова ТМ, Саблина СН, Ермишина ЕЮ, Кощеев АС. Анализ влияния лечебно-профилактической зубной пасты, содержащей novamin, на состояние органов полости рта у молодых курильщиков табака. Стоматология. 2021; 3;100:35-39. doi: 10.17116/stomat202110003135

8. Карасева ВВ. Оценка стоматологического статуса, контроля индивидуальной гигиены и качества жизни пациентов с дефектами челюстей в сочетании с медикаментозно ассоциированным остеонекрозом. Стоматология. 2020;99(5):80-86. doi: 10.17116/stomat20209905180

9. Костионова-Овод ИА, Трунин ДА, Нестеров АМ, Садыков МИ. Биотип десны и методы его оценки (обзор литературы). институт стоматологии. 2020;1(86):86-87. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=43932839

10. Носова МА, Волова ЛТ, Шаров АН, Трунин ДА, Постников МА. Хирургическое лечение множественных рецессий десны с комбинированным применением аутотрансплантата и аллогенной лиофилизированной dura mater: клинический случай. Пародонтология. 2021;2;26:125-136. doi: 10.33925/1683-3759-2021-26-2-125-136.

11. Орехова ЛЮ, Кудрявцева ТВ, Лобода ЕС. с соавт. Причинно-следственная связь возникновения рецессий десны. Антибактериальный и противовоспалительный компоненты в ее комплексном лечении и профилактике. Пародонтология. 2017;4(22):20-23. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32619739

12. Саблина СН, Еловикова ТМ, Григорьев СС, Хромцова ОМ, Закроева АГ, Епишова АА, и др. Роль витамина D в поддержании здоровья полости рта. Литературный обзор. Проблемы стоматологии. 2020;16:25-34. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-4-25-34

13. Саблина СН, Еловикова ТМ, Григорьев СС, Епишова АА, Бушуева ЕЮ, Андреева АС, и др. Проблема галитоза в комплексной диагностике и лечении заболеваний пародонта. Литературный обзор. Проблемы стоматологии. 2021;17:32-43. doi: 10.18481/2077-7566-20-17-1-32-43

14. Фарзшатова РР, Абзалилов ТА, Кабирова МФ, Герасимова ЛП. Рецессия десны: этиология, классификация и современные методы лечения. cathedra. 2020;71(1):46-52. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42926528

15. Cortellini P, Nabil F Bissada. Mucogingival conditions in the natural dentitions: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations. Journal of periodontology. 2018;Jun;89;Suppl 1:S 204-213. doi: 10.1002/JPER.16-0671

16. Egawa M, Inagaki S, Tomita S, Saito A. Connective Tissue Graft for Gingival Recession in Mandibular Incisor Area: A Case Report. the bulletin of tokyo Dental college. 2017;58(3):155-162. doi: 10.2209/tdcpublication.2016-0038.

17. Fischer KR, Künzlberger A, Donos N, Fickl S, Friedmann A. Gingival biotype revisited-novel classification and assessment tool. clinical oral investigations. 2018;22(1):443-448. doi: 10.1007/s00784-017-2131-1

18. Handelman CS, Eltink AP, BeGole E. Quantitative measures of gingival recession and the infuence of gender, race, and attrition. Progress in orthodontics. 2018;19(1):5-15. doi: 10.1186/s40510-017-0199-4

19. Hytham N. Fageeh, Abdullah A. Meshni, Hassan A. Jamal, Reghunathan S. Preethanath, Esam Halbou. Correction to: The accuracy and reliability of digital measurements of gingival recession versus conventional methods. bMc oral health. 2019;3:23-29. doi: 10.1186/s12903-019-0876-4

20. Jalladaud M, Lahmi M, Lallam C. How to analyze periodontal morphotypes in order to reduce the risk of periodontal recession. L' orthodontie française. 2017;88(1):95-103. doi: 10.1051/orthodfr/2017001

21. Joshi A, Suragimath G, Zope SA, Ashwinirani SR, Varma SA. Comparison of Gingival Biotype between diff erent Genders based on Measurement of Dentopapillary Complex. Journal of clinical and Diagnostic research. 2017;11(9):40-45. doi: 10.7860/JCDR/2017/30144.10575

22. Kaya Y, Alkan O, Keskin S. An evaluation of the gingival biotype and the width of keratinized gingiva in the mandibular anterior region of individuals with different dental malocclusion groups and levels of crowding. the korean Journal of orthodontics. 2017;3:176-185. doi:10.4041/kjod.2017.47.3.176

23. Zucchelli G, Mounssif I. Periodontal plastic surgery. Periodontology 2000. 2015;Jun;68(1):333-68. doi: 10.1111/prd.12059

Характеристики

|

Автор книги

|

Т.М. Еловикова, С.Н. Саблина, С.С. Григорьев, Ю.В. Мандра, А.С. Кощеев |

|

Год выпуска

|

2021 |

Задать вопрос

Задать вопрос

Новости

Все новости

25 марта 2025

Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО

20 октября 2023

Кредит на образование с господдержкой

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2