МОЛЯРНО-РЕЗЦОВАЯ ГИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ. ЧАСТЬ I. ЭТИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Нет в наличии

Описание

Резюме

Молярно-резцовая гипоминерализация — форма системной гипоплазии эмали, ранее не выделяемая в отечественной литературе. В данном исследовании проведен литературный обзор европейских авторов, посвященный этиологии и клиническому проявлению молярно-резцовой гипоминерализации эмали у детей. Приведены результаты собственных исследований, подтверждающих низкий исходный уровень минерализации и высокую кариесвосприимчивость зубов у детей с молярно-резцовой гипоминерализацией.

Ключевые слова: молярно-резцовая гипоминерализация, системная гипоплазия эмали, профилактика кариеса.

Секция российских детских стоматологов с 2007 года официально входит в состав европейской Академии детской стоматологии (еАPD). Помимо традиционных конгрессов детских стоматологов, которые проходят 1 раз в 2 года, еАРD регулярно проводит внутренние (рабочие) семинары. На этих рабочих семинарах происходит очень живое обсуждение основных методологических подходов к диагностике, этиопатогенезу и лечению различной патологии, встречающейся в клинике детской стоматологии.

В 2009 году в Хельсинки (Финляндия) состоялся семинар, посвященный приобретенным порокам развития твердых тканей зубов у детей, а именно этиопатогенезу, диагностике и лечению молярно-резцовой гипоминерализации (Molar-incisor hypomineralization) (фото. 1). В последние годы во всех странах мира наряду со снижением распространенности и интенсивности кариеса – основного стоматологического заболевания твердых тканей зубов у детей, происходит рост распространенности приобретенных пороков развития. Именно этим обусловлен тот факт, что данной проблеме был посвящен очередной рабочий семинар ЕAPD.

Данная нозологическая форма для российских стоматологов является новой. До недавнего времени мы не выделяли такое заболевание. Данный термин был предложен в 2000 г. на совещании ЕАPD в Бергене, где было решено некоторые пороки развития твердых тканей зубов называть молярно-резцовой гипоминерализацией. В отечественной литературе принят термин системная гипоплазия эмали (СГЭ). Мы считаем целесообразным наряду с термином СГЭ использовать термин молярно-резцовая гипоминерализация (МРГ), подразумевая под ним поражение системной гипоплазией эмали только резцов и моляров. Учитывая тот факт, что термин МРГ распространен повсеместно, мы сочли целесообразным использовать его в данной статье.

Цель данной статьи — ознакомить российских стоматологов с вопросами, обсуждавшимися европейскими коллегами на данном семинаре, а также представить результаты собственных исследований, касаемых проблемы молярнорезцовой гипоминерализации твердых тканей зубов у детей.

Более 60% нарушений формирования эмали постоянных зубов развиваются в первые девять месяцев жизни ребенка, когда компенсаторные и адаптационные механизмы выражены еще слабо, и многие агрессивные факторы могут вызвать нарушение обмена веществ в развивающемся организме. Именно поэтому системная гипоплазия эмали – наиболее часто встречающийся приобретенный порок развития эмали — чаще встречается в области режущего края резцов и бугров первых постоянных моляров, формирующихся именно в этот период. Данный факт позволил выделить отдельную форму хронологических расстройств формирования эмали – молярно-резцовую гипоминерализацию (Molar-Inseisor-Нipomineralisation, МРГ) [16, 17]. Молярно-резцовая гипоминерализация — порок развития эмали первых постоянных моляров и резцов, представляющий хронологическое расстройство формирования твердых тканей зубов в период от рождения до 12-месячного возраста (рис. 2, 3).

При обзоре зарубежной литературы обнаруживается большое количество синонимов МРГ: дефекты (пороки) развития эмали (DDE — developmental defects of the enamel), нефлюорозная гипоплазия постоянных зубов, идиопатическая гипоминерализация первых моляров, сырные моляры, гипоплазия эмали. Таким образом, существует определенная путаница в терминологии. Эксперты ЕАPD разрабатывают определенные стандартизированные подходы к терминологии.

Этиология МРГ

В настоящее время общепризнано, что развитие зуба контролируется генетически, однако этот процесс чувствителен к воздействию факторов внешней среды. Единожды сформировавшись, зубы не способны к ремоделированию. Поэтому последствия какого-либо повреждения амелобластов обнаруживаются на эмали прорезавшегося зуба.

Первые постоянные моляры и резцы начинают свое развитие в течение четвертого месяца внутриутробного периода развития, а минерализация их коронок, начавшись до рождения ребенка, длится в первые годы его жизни. На ранней стадии созревания эмали амелобласты высокочувствительны к факторам внешней среды. И именно первый год жизни ребенка является наиболее критичным периодом в формировании МРГ, что совпадает с периодом ранней стадии созревания первых постоянных моляров и резцов [14].

МРГ возникает при воздействии не одного специфического фактора, но скорее всего под влиянием многих различных факторов. Несколько повреждающих агентов могут действовать совместно и увеличивать риск развития МРГ, дополняя друг друга. Выделяют следующие этиологические факторы МРГ:

1. Детские болезни, протекающие с высокой температурой. Такие заболевания, как средний отит, пневмония, грипп, инфекции мочевых путей и ветряная оспа могут способствовать возникновению МРГ, причем играет роль не конкретное заболевание, а высокая температура тела (гипертермия), которая может вызвать выраженные изменения амелобластов [6,7,15,16].

2. Гипоксия. Некоторые условия в пренатальный, перинатальный и постнатальный периоды могут вызывать гипоксию в организме ребенка. Например, преждевременные и затянувшиеся роды. Предполагается, что МРГ в молярах и резцах может формироваться вследствие блокирования доступа кислорода к активным амелобластам при гипоксии [15].

3. Проблемы беременности – соматические заболевания беременной женщины, возможно, также вызывают гипоксию плода, что нарушает амелогенез [5, 7].

4. Гипокальциемия. Может быть вызвана такими причинами, как, диабет матери, дефицит витамина D и преждевременные роды. Предполагается, что повреждения в этом случае вызываются нарушением кальциевого обмена в амелобластах [9].

5. Использование у детей первых лет жизни антибиотиков. Обнаружено, что использование амоксициллина на первом году жизни повышает риск развития МРГ [8].

6. Токсины из внешней среды. Многие исследователи сейчас говорят о том, что загрязнение окружающей среды все более и более неблагоприятно сказывается на здоровье организма в целом и на формирование эмали в частности. Целый ряд исследований доказывают вредное воздействие на формирование эмали таких соединений, как диоксин, полихлористые бифенилы [4].

7. Грудное вскармливание. Некоторые токсические компоненты передаются ребенку через грудное молоко матерей, которые проживают в местностях с неблагоприятной экологической ситуацией [16, 17].

Таким образом, факторы, вызывающие МРГ, многогранны и порой синергичны.

Клинические проявления молярно-резцовой гипоминерализации

В зависимости от степени выраженности дефектов структуры твердых тканей зубов можно выделить слабую, умеренную и тяжелую степень выраженности молярно-резцовой гипоминерализации [10, 11, 12, 13].

Слабая степень выраженности МРГ (рис. 4):

— Поражение резцов слабо выражено;

— Ограниченные изолированные белые или желтые пятна на поверхностях моляров, не подверженных жевательной нагрузке;

— Отсутствие убыли эмали из гипоминерализованного участка после прорезывания зуба; — Отсутствие жалоб на гиперестезию эмали в анамнезе и в момент обследования; — Отсутствие кариозного процесса, развивающегося на фоне гипоминерализованной эмали.

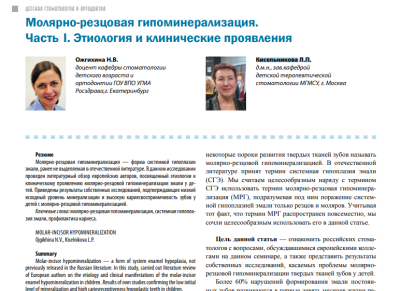

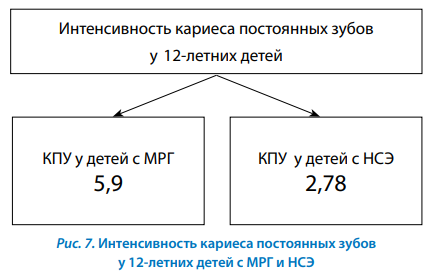

Средняя (умеренная) степень выраженности МРГ (рис. 5)

— В момент обследования возможна атипичная реставрация дефекта в удовлетворительном состоянии;

— Ограниченная пятнистость на окклюзионной или резцовой поверхностях без деструкции эмали, развивающейся после прорезывания зуба;

— Кариозное поражение гипоминерализованной эмали (интенсивность поражения ограничена 1–2 поверхностями без пришеечного поражения);

— Чувствительность зубов в норме или слабовыраженная гиперестезия;

— Эстетическая неудовлетворенность, выражаемая пациентом или его родителями.

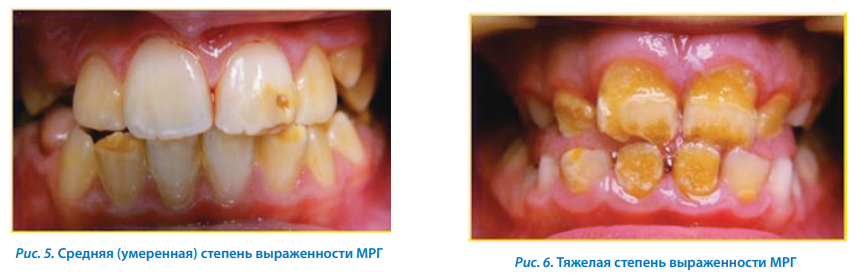

Тяжелая степень выраженности МРГ (рис. 6):

— Деструкция эмали в области гипоминерализованного участка, развивающаяся после прорезывания зуба;

— Раннее кариозное поражение эмали, возникающее на зубах в стадии прорезывания;

— Гиперестезия в анамнезе и/или в момент обследования;

— Быстротекущий кариозный процесс в области гипоминерализованных участков зуба;

— Быстрое распространение кариозного процесса в сторону пульпы с развитием ее воспаления;

— Неудовлетворительные атипичные реставрации зубов с МРГ в момент исследования;

— Жалобы на эстетическую неудовлетворенность со стороны пациента или его родителей.

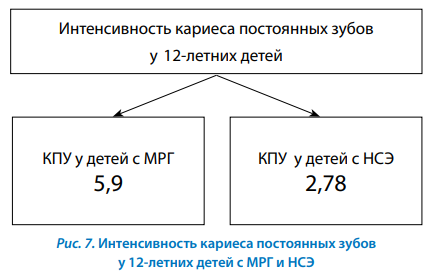

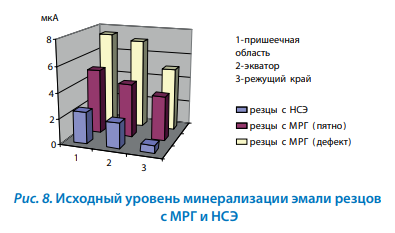

Дети, имеющие молярно-резцовую гипоминерализацию первых моляров и резцов, сталкиваются с рядом проблем: эстетическая неудовлетворенность, гиперестезия твердых тканей и, самое главное, высокий риск развития кариозного процесса в гипоплазированных зубах [13, 16, 17]. Данный вывод подтверждается результатами наших собственных исследований, проведенных в 2000–2002 годах.

По нашим данным, интенсивность кариеса постоянных зубов у 12-летних детей с МРГ практически в 2 раза выше, чем у детей с нормальной структурой эмали (НСЭ) (рис. 7).

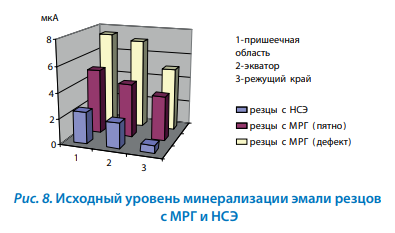

Как известно, резистентность зубов к кариесу, особенно в первые годы после прорезывании, во многом определяется исходным уровнем минерализации (ИУМ). В зубах с низким ИУМ процессы созревания протекают медленно, чрезвычайно высок риск возникновения кариеса уже в первые годы после прорезывания [1].

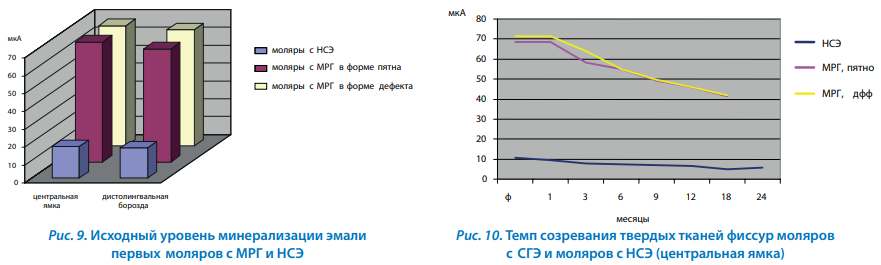

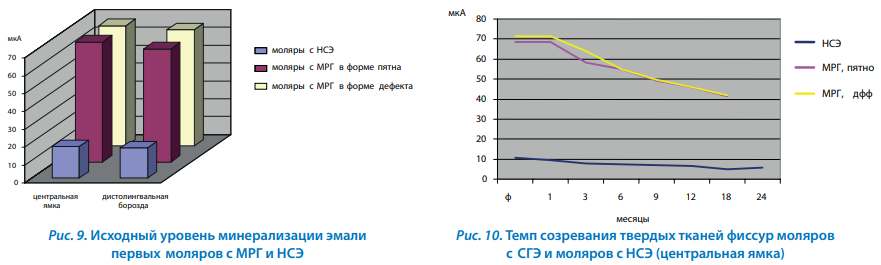

В своем исследовании мы проводили изучение исходного уровня минерализации эмали первых постоянных моляров и резцов у детей с молярно-резцовой гипоминерализацией. Мы выявили, что ИУМ моляров с МРГ практически в 3 раза ниже, чем у детей с НСЭ (рис. 8, 9).

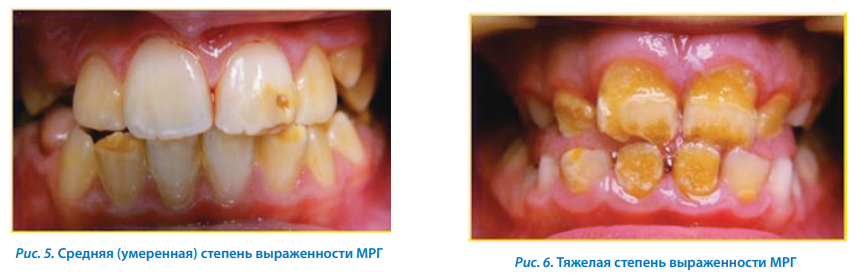

Наиболее низкий темп созревания твердых тканей гипоплазированных зубов отмечен: в области гипопластического дефекта: резцов (16,19% от фонового исследования через 12 месяцев, 37,14% — через 24 месяца), а также в области дефекта на бугре и видимо неизмененных тканей фиссур моляров (33,07% и 22,08% соответственно через 12 месяцев от фонового исследования).

Однако в 90,38% моляров к концу первого года исследования отмечено возникновение кариозных полостей с преимущественной локализацией в области пятна и дефекта гипоплазированных фиссур и бугров моляров, что составляет 94,62% от всех кариозных полостей, обнаруженных в данной группе зубов к 12 месяцам с начала исследования.

Наиболее быстрый темп созревания твердых тканей гипоплазированных зубов выявлен в области видимо неизмененной эмали режущего края резцов, жевательных бугров моляров. Кроме того, темп созревания гипоплазированных резцов и моляров значительно медленнее, чем с НСЭ (рис. 10) [2, 3].

Таким образом:

— Все постоянные зубы с МРГ прорезываются с незаконченной минерализацией.

— В 100% случаев исходный уровень минерализации (ИУМ) резцов и моляров с порочно развитыми тканями достоверно ниже исходного уровня минерализации одноименных зубов с нормальной структурой эмали во всех исследуемых участках коронок зубов.

— Окончательное созревание твердых тканей постоянных зубов с МРГ к концу 2-летнего исследования не происходит ни в одном из изучаемых участков.

— Выявлено, что темпы созревания твердых тканей гипоплазированных зубов значительно ниже, чем темпы созревания твердых тканей зубов с НСЭ.

— На этапе окончательного созревания твердых тканей зубов в 26,92-90,38% случаев диагностировался кариозный процесс с преимущественной локализацией в области гипопластического дефекта и пятна гипоплазии [3].

Заключение

Молярно-резцовая гипоминерализация – полиэтиологическое заболевание. Этиологические факторы МРГ многообразны. Дальнейшее изучение этиологии МРГ является актуальной задачей, решение которой позволит в будущем осуществлять первичную профилактику данного заболевания. В связи с наличием особенностей клинического проявления данного заболевания: эстетические нарушения, гиперестезия эмали, а главное — быстрое разрушение эмали и высокая подверженность кариозному процессу, требуется более пристальное внимание со стороны детского стоматолога к данной группе пациентов, выражаемое не только в реставрационном лечении детей с МРГ, но и обязательном проведении профилактических мероприятий, направленных на повышение резистентности твердых тканей зубов к кариозному процессу.

Литература

1. Кисельникова Л.П. Кариес первых постоянных моляров у детей: Автореф. дис. … канд. мед. наук / Л.П. Кисельникова. Омская гос. мед. акад. — Омск, 1990. – 17 с.

2. Кисельникова Л. П. Гипоплазия эмали у детей / Л.П. Кисельникова, Н.В. Ожгихина // СПб.: Санкт-Петербургский ин-т стоматологии, 2001. – 32 с.

3. Ожгихина Н.В. Кариес постоянных зубов у детей с системной гипоплазией эмали (минерализация, профилактика, лечение): Дис ...канд. мед. наук. — Екатеринбург, 2002. — 211 с.

4. Alaluusua S., Lukinmaa P-L. Developmental dental toxicity of dioxin and related compounds–a review. Int Dent J 2006; 56:323-331.

5. Aine L., Backström M.C., Mäki R. et al., Enamel defects in primary and permanent teeth of children born prematurely. J Oral Pathol Med 2000;29:403-409.

6. Amerongen van W.E., Kreulen C.M. Cheese molars: A pilot study of the etiology of hypocalcifcations in frst permanent molars. ASDC J. Dent Child 1995; 62:266-269.

7. Beentjes V.E., Weerheijm K.L., Groen H.J. Factors involved in the aetiology of Molar-Incisor Hypomineralization (MIH). Eur J Paediatr Dent 2002; 1:9-13.

8. Bergus G.R., Levy S.M., Kirchner H.L., Warren J.J., Levy B.T. A prospective study of antibiotic use and associated infections in young children. Paediatr Perinat Epidemiol 2001; 15:61-67.

9. Bonucci E., Lozupone E., Silvestrini G., Favia A., Mocetti P. Morphological studies of hypomineralized enamel of rat pups on calcium-defcient diet, and of its changes after return to normal diet. Anat Rec 1994; 239:379-395.

10. Fitzpatrick L., O’Connell A. First permanent molars with molar incisor hypomineralisation. J. Ir. Dent Assoc. 2007; 53(1):32-7.

11. Jälevik B., Odelius H., Dietz W., Norén J. Secondary ion mass spectrometry and X-ray microanalysis of hypomineralized enamel in human permanent frst molars. Arch Oral Biol 2001b; 46:239-247.

12. Jälevik B., Klingberg G., Barregård L., Norén J.G. The prevalence of demarcated opacities in permanent frst molars in a group of Swedish children. Acta Odontol Scand 2001; 59:255-260.

13. Lygidakis N.A., Dimou G., Briseniou E. Molar-incisor hypomineralisation (MIH). Retrospective clinical study in Greek children. I. Prevalence and defect characteristics. Eur Arch Paediatr Dent 2008; 9:200-206.

14. Schour I., Massler M. The development of the human dentition. J Am Dent Assoc 1941; 28:1153-1160.

15. Tapias-Ledesma M.A., Jiménes R., Lamas F., Gonzáles A., Carrasco P., de Miguel A.G. Factors associated with frst molar dental enamel defects: a multivariate epidemiological approach. J Dent Child 2003;70:215-220.

16. Weerheijm K.L., Jälevik B., Alaluusua S. Molar incisor hypomineralisation. Caries Res 2001; 35:390-391.

17. Weerheijm K.L., Jalevik B., Alaluusua S. Molar-Incisor Hypomineralisation. Caries Res 2001; 35: 390-391.

Молярно-резцовая гипоминерализация — форма системной гипоплазии эмали, ранее не выделяемая в отечественной литературе. В данном исследовании проведен литературный обзор европейских авторов, посвященный этиологии и клиническому проявлению молярно-резцовой гипоминерализации эмали у детей. Приведены результаты собственных исследований, подтверждающих низкий исходный уровень минерализации и высокую кариесвосприимчивость зубов у детей с молярно-резцовой гипоминерализацией.

Ключевые слова: молярно-резцовая гипоминерализация, системная гипоплазия эмали, профилактика кариеса.

Секция российских детских стоматологов с 2007 года официально входит в состав европейской Академии детской стоматологии (еАPD). Помимо традиционных конгрессов детских стоматологов, которые проходят 1 раз в 2 года, еАРD регулярно проводит внутренние (рабочие) семинары. На этих рабочих семинарах происходит очень живое обсуждение основных методологических подходов к диагностике, этиопатогенезу и лечению различной патологии, встречающейся в клинике детской стоматологии.

В 2009 году в Хельсинки (Финляндия) состоялся семинар, посвященный приобретенным порокам развития твердых тканей зубов у детей, а именно этиопатогенезу, диагностике и лечению молярно-резцовой гипоминерализации (Molar-incisor hypomineralization) (фото. 1). В последние годы во всех странах мира наряду со снижением распространенности и интенсивности кариеса – основного стоматологического заболевания твердых тканей зубов у детей, происходит рост распространенности приобретенных пороков развития. Именно этим обусловлен тот факт, что данной проблеме был посвящен очередной рабочий семинар ЕAPD.

Данная нозологическая форма для российских стоматологов является новой. До недавнего времени мы не выделяли такое заболевание. Данный термин был предложен в 2000 г. на совещании ЕАPD в Бергене, где было решено некоторые пороки развития твердых тканей зубов называть молярно-резцовой гипоминерализацией. В отечественной литературе принят термин системная гипоплазия эмали (СГЭ). Мы считаем целесообразным наряду с термином СГЭ использовать термин молярно-резцовая гипоминерализация (МРГ), подразумевая под ним поражение системной гипоплазией эмали только резцов и моляров. Учитывая тот факт, что термин МРГ распространен повсеместно, мы сочли целесообразным использовать его в данной статье.

Цель данной статьи — ознакомить российских стоматологов с вопросами, обсуждавшимися европейскими коллегами на данном семинаре, а также представить результаты собственных исследований, касаемых проблемы молярнорезцовой гипоминерализации твердых тканей зубов у детей.

Более 60% нарушений формирования эмали постоянных зубов развиваются в первые девять месяцев жизни ребенка, когда компенсаторные и адаптационные механизмы выражены еще слабо, и многие агрессивные факторы могут вызвать нарушение обмена веществ в развивающемся организме. Именно поэтому системная гипоплазия эмали – наиболее часто встречающийся приобретенный порок развития эмали — чаще встречается в области режущего края резцов и бугров первых постоянных моляров, формирующихся именно в этот период. Данный факт позволил выделить отдельную форму хронологических расстройств формирования эмали – молярно-резцовую гипоминерализацию (Molar-Inseisor-Нipomineralisation, МРГ) [16, 17]. Молярно-резцовая гипоминерализация — порок развития эмали первых постоянных моляров и резцов, представляющий хронологическое расстройство формирования твердых тканей зубов в период от рождения до 12-месячного возраста (рис. 2, 3).

При обзоре зарубежной литературы обнаруживается большое количество синонимов МРГ: дефекты (пороки) развития эмали (DDE — developmental defects of the enamel), нефлюорозная гипоплазия постоянных зубов, идиопатическая гипоминерализация первых моляров, сырные моляры, гипоплазия эмали. Таким образом, существует определенная путаница в терминологии. Эксперты ЕАPD разрабатывают определенные стандартизированные подходы к терминологии.

Этиология МРГ

В настоящее время общепризнано, что развитие зуба контролируется генетически, однако этот процесс чувствителен к воздействию факторов внешней среды. Единожды сформировавшись, зубы не способны к ремоделированию. Поэтому последствия какого-либо повреждения амелобластов обнаруживаются на эмали прорезавшегося зуба.

Первые постоянные моляры и резцы начинают свое развитие в течение четвертого месяца внутриутробного периода развития, а минерализация их коронок, начавшись до рождения ребенка, длится в первые годы его жизни. На ранней стадии созревания эмали амелобласты высокочувствительны к факторам внешней среды. И именно первый год жизни ребенка является наиболее критичным периодом в формировании МРГ, что совпадает с периодом ранней стадии созревания первых постоянных моляров и резцов [14].

МРГ возникает при воздействии не одного специфического фактора, но скорее всего под влиянием многих различных факторов. Несколько повреждающих агентов могут действовать совместно и увеличивать риск развития МРГ, дополняя друг друга. Выделяют следующие этиологические факторы МРГ:

1. Детские болезни, протекающие с высокой температурой. Такие заболевания, как средний отит, пневмония, грипп, инфекции мочевых путей и ветряная оспа могут способствовать возникновению МРГ, причем играет роль не конкретное заболевание, а высокая температура тела (гипертермия), которая может вызвать выраженные изменения амелобластов [6,7,15,16].

2. Гипоксия. Некоторые условия в пренатальный, перинатальный и постнатальный периоды могут вызывать гипоксию в организме ребенка. Например, преждевременные и затянувшиеся роды. Предполагается, что МРГ в молярах и резцах может формироваться вследствие блокирования доступа кислорода к активным амелобластам при гипоксии [15].

3. Проблемы беременности – соматические заболевания беременной женщины, возможно, также вызывают гипоксию плода, что нарушает амелогенез [5, 7].

4. Гипокальциемия. Может быть вызвана такими причинами, как, диабет матери, дефицит витамина D и преждевременные роды. Предполагается, что повреждения в этом случае вызываются нарушением кальциевого обмена в амелобластах [9].

5. Использование у детей первых лет жизни антибиотиков. Обнаружено, что использование амоксициллина на первом году жизни повышает риск развития МРГ [8].

6. Токсины из внешней среды. Многие исследователи сейчас говорят о том, что загрязнение окружающей среды все более и более неблагоприятно сказывается на здоровье организма в целом и на формирование эмали в частности. Целый ряд исследований доказывают вредное воздействие на формирование эмали таких соединений, как диоксин, полихлористые бифенилы [4].

7. Грудное вскармливание. Некоторые токсические компоненты передаются ребенку через грудное молоко матерей, которые проживают в местностях с неблагоприятной экологической ситуацией [16, 17].

Таким образом, факторы, вызывающие МРГ, многогранны и порой синергичны.

Клинические проявления молярно-резцовой гипоминерализации

В зависимости от степени выраженности дефектов структуры твердых тканей зубов можно выделить слабую, умеренную и тяжелую степень выраженности молярно-резцовой гипоминерализации [10, 11, 12, 13].

Слабая степень выраженности МРГ (рис. 4):

— Поражение резцов слабо выражено;

— Ограниченные изолированные белые или желтые пятна на поверхностях моляров, не подверженных жевательной нагрузке;

— Отсутствие убыли эмали из гипоминерализованного участка после прорезывания зуба; — Отсутствие жалоб на гиперестезию эмали в анамнезе и в момент обследования; — Отсутствие кариозного процесса, развивающегося на фоне гипоминерализованной эмали.

Средняя (умеренная) степень выраженности МРГ (рис. 5)

— В момент обследования возможна атипичная реставрация дефекта в удовлетворительном состоянии;

— Ограниченная пятнистость на окклюзионной или резцовой поверхностях без деструкции эмали, развивающейся после прорезывания зуба;

— Кариозное поражение гипоминерализованной эмали (интенсивность поражения ограничена 1–2 поверхностями без пришеечного поражения);

— Чувствительность зубов в норме или слабовыраженная гиперестезия;

— Эстетическая неудовлетворенность, выражаемая пациентом или его родителями.

Тяжелая степень выраженности МРГ (рис. 6):

— Деструкция эмали в области гипоминерализованного участка, развивающаяся после прорезывания зуба;

— Раннее кариозное поражение эмали, возникающее на зубах в стадии прорезывания;

— Гиперестезия в анамнезе и/или в момент обследования;

— Быстротекущий кариозный процесс в области гипоминерализованных участков зуба;

— Быстрое распространение кариозного процесса в сторону пульпы с развитием ее воспаления;

— Неудовлетворительные атипичные реставрации зубов с МРГ в момент исследования;

— Жалобы на эстетическую неудовлетворенность со стороны пациента или его родителей.

Дети, имеющие молярно-резцовую гипоминерализацию первых моляров и резцов, сталкиваются с рядом проблем: эстетическая неудовлетворенность, гиперестезия твердых тканей и, самое главное, высокий риск развития кариозного процесса в гипоплазированных зубах [13, 16, 17]. Данный вывод подтверждается результатами наших собственных исследований, проведенных в 2000–2002 годах.

По нашим данным, интенсивность кариеса постоянных зубов у 12-летних детей с МРГ практически в 2 раза выше, чем у детей с нормальной структурой эмали (НСЭ) (рис. 7).

Как известно, резистентность зубов к кариесу, особенно в первые годы после прорезывании, во многом определяется исходным уровнем минерализации (ИУМ). В зубах с низким ИУМ процессы созревания протекают медленно, чрезвычайно высок риск возникновения кариеса уже в первые годы после прорезывания [1].

В своем исследовании мы проводили изучение исходного уровня минерализации эмали первых постоянных моляров и резцов у детей с молярно-резцовой гипоминерализацией. Мы выявили, что ИУМ моляров с МРГ практически в 3 раза ниже, чем у детей с НСЭ (рис. 8, 9).

Наиболее низкий темп созревания твердых тканей гипоплазированных зубов отмечен: в области гипопластического дефекта: резцов (16,19% от фонового исследования через 12 месяцев, 37,14% — через 24 месяца), а также в области дефекта на бугре и видимо неизмененных тканей фиссур моляров (33,07% и 22,08% соответственно через 12 месяцев от фонового исследования).

Однако в 90,38% моляров к концу первого года исследования отмечено возникновение кариозных полостей с преимущественной локализацией в области пятна и дефекта гипоплазированных фиссур и бугров моляров, что составляет 94,62% от всех кариозных полостей, обнаруженных в данной группе зубов к 12 месяцам с начала исследования.

Наиболее быстрый темп созревания твердых тканей гипоплазированных зубов выявлен в области видимо неизмененной эмали режущего края резцов, жевательных бугров моляров. Кроме того, темп созревания гипоплазированных резцов и моляров значительно медленнее, чем с НСЭ (рис. 10) [2, 3].

Таким образом:

— Все постоянные зубы с МРГ прорезываются с незаконченной минерализацией.

— В 100% случаев исходный уровень минерализации (ИУМ) резцов и моляров с порочно развитыми тканями достоверно ниже исходного уровня минерализации одноименных зубов с нормальной структурой эмали во всех исследуемых участках коронок зубов.

— Окончательное созревание твердых тканей постоянных зубов с МРГ к концу 2-летнего исследования не происходит ни в одном из изучаемых участков.

— Выявлено, что темпы созревания твердых тканей гипоплазированных зубов значительно ниже, чем темпы созревания твердых тканей зубов с НСЭ.

— На этапе окончательного созревания твердых тканей зубов в 26,92-90,38% случаев диагностировался кариозный процесс с преимущественной локализацией в области гипопластического дефекта и пятна гипоплазии [3].

Заключение

Молярно-резцовая гипоминерализация – полиэтиологическое заболевание. Этиологические факторы МРГ многообразны. Дальнейшее изучение этиологии МРГ является актуальной задачей, решение которой позволит в будущем осуществлять первичную профилактику данного заболевания. В связи с наличием особенностей клинического проявления данного заболевания: эстетические нарушения, гиперестезия эмали, а главное — быстрое разрушение эмали и высокая подверженность кариозному процессу, требуется более пристальное внимание со стороны детского стоматолога к данной группе пациентов, выражаемое не только в реставрационном лечении детей с МРГ, но и обязательном проведении профилактических мероприятий, направленных на повышение резистентности твердых тканей зубов к кариозному процессу.

Литература

1. Кисельникова Л.П. Кариес первых постоянных моляров у детей: Автореф. дис. … канд. мед. наук / Л.П. Кисельникова. Омская гос. мед. акад. — Омск, 1990. – 17 с.

2. Кисельникова Л. П. Гипоплазия эмали у детей / Л.П. Кисельникова, Н.В. Ожгихина // СПб.: Санкт-Петербургский ин-т стоматологии, 2001. – 32 с.

3. Ожгихина Н.В. Кариес постоянных зубов у детей с системной гипоплазией эмали (минерализация, профилактика, лечение): Дис ...канд. мед. наук. — Екатеринбург, 2002. — 211 с.

4. Alaluusua S., Lukinmaa P-L. Developmental dental toxicity of dioxin and related compounds–a review. Int Dent J 2006; 56:323-331.

5. Aine L., Backström M.C., Mäki R. et al., Enamel defects in primary and permanent teeth of children born prematurely. J Oral Pathol Med 2000;29:403-409.

6. Amerongen van W.E., Kreulen C.M. Cheese molars: A pilot study of the etiology of hypocalcifcations in frst permanent molars. ASDC J. Dent Child 1995; 62:266-269.

7. Beentjes V.E., Weerheijm K.L., Groen H.J. Factors involved in the aetiology of Molar-Incisor Hypomineralization (MIH). Eur J Paediatr Dent 2002; 1:9-13.

8. Bergus G.R., Levy S.M., Kirchner H.L., Warren J.J., Levy B.T. A prospective study of antibiotic use and associated infections in young children. Paediatr Perinat Epidemiol 2001; 15:61-67.

9. Bonucci E., Lozupone E., Silvestrini G., Favia A., Mocetti P. Morphological studies of hypomineralized enamel of rat pups on calcium-defcient diet, and of its changes after return to normal diet. Anat Rec 1994; 239:379-395.

10. Fitzpatrick L., O’Connell A. First permanent molars with molar incisor hypomineralisation. J. Ir. Dent Assoc. 2007; 53(1):32-7.

11. Jälevik B., Odelius H., Dietz W., Norén J. Secondary ion mass spectrometry and X-ray microanalysis of hypomineralized enamel in human permanent frst molars. Arch Oral Biol 2001b; 46:239-247.

12. Jälevik B., Klingberg G., Barregård L., Norén J.G. The prevalence of demarcated opacities in permanent frst molars in a group of Swedish children. Acta Odontol Scand 2001; 59:255-260.

13. Lygidakis N.A., Dimou G., Briseniou E. Molar-incisor hypomineralisation (MIH). Retrospective clinical study in Greek children. I. Prevalence and defect characteristics. Eur Arch Paediatr Dent 2008; 9:200-206.

14. Schour I., Massler M. The development of the human dentition. J Am Dent Assoc 1941; 28:1153-1160.

15. Tapias-Ledesma M.A., Jiménes R., Lamas F., Gonzáles A., Carrasco P., de Miguel A.G. Factors associated with frst molar dental enamel defects: a multivariate epidemiological approach. J Dent Child 2003;70:215-220.

16. Weerheijm K.L., Jälevik B., Alaluusua S. Molar incisor hypomineralisation. Caries Res 2001; 35:390-391.

17. Weerheijm K.L., Jalevik B., Alaluusua S. Molar-Incisor Hypomineralisation. Caries Res 2001; 35: 390-391.

Характеристики

|

Автор книги

|

Ожгихина Н.В., Кисельникова Л.П. |

|

Год выпуска

|

2010 |

Задать вопрос

Задать вопрос

Новости

Все новости

25 марта 2025

Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО

20 октября 2023

Кредит на образование с господдержкой

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2