ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМАРКЕРОВ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ

Нет в наличии

Описание

Цель: обосновать проведение профессиональной гигиены полости рта перед фиксацией несъемной ортодонтической аппаратуры у лиц с зубочелюстными аномалиями на основании изучения биомаркеров десневой жидкости. Материал и методы. Проведены клинические, цитологические исследования и определение уровня цитокинов десневой жидкости у 80 пациентов. Результаты. У пациентов с зубочелюстными аномалиями отмечено снижение показателей гигиенических индексов, а в десневой жидкости нарастание содержания нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов. Это сопровождается увеличением концентрации основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов, факторов роста. Заключение. Предварительное проведение профессиональной гигиены полости рта перед ортодонтическим лечением у пациентов с зубочелюстными аномалиями приводит к сохранению удовлетворительных значений гигиенических индексов полости рта. При этом нарастание содержания в десневой жидкости нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов на фоне увеличения концентрации основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов было незначительным.

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, профессиональная гигиена, цитокины.

Введение. Ортодонтическое лечение, направленное на исправление неправильно расположенных зубов, их скученности, нормализацию прикуса, преследуя при этом цель снижения повышенной нагрузки на пародонт при жевании, одновременно может выступать фактором, провоцирующим заболевания пародонта вследствие ухудшения гигиены полости рта при ношении аппаратуры, а также вследствие изменения состояния окружающих зубы тканей при перемещении зубов [1]. Патофизиологические механизмы влияния ортодонтического лечения на ткани пародонта изучены недостаточно. Исследованиями последних лет показано, что одной из важных составляющих развития воспалительных процессов в тканях пародонта является нарушение процессов межклеточного взаимодействия с участием цитокинов или иммунорегуляторных механизмов на уровне зубодесневого соединения. Выдвинуто предположение, что изменения взаимодействия в локальной сети цитокинов сопровождают обострение воспалительного процесса в пародонте [2-4]. Сведения об изменении иммунорегуляторных показателей десневой жидкости на фоне проведения ортодонтического лечения противоречивы.

Цель: обосновать проведение профессиональной гигиены полости рта перед фиксацией несъемной ортодонтической аппаратуры у лиц с зубочелюстными аномалиями на основании изучения биомаркеров десневой жидкости.

Материал и методы. Под наблюдением находились 80 подростков и взрослых в возрастном диапазоне от 14 до 30 лет. Все пациенты подразделены на 4 группы:

1-я группа (контрольная) включала 20 практически здоровых лиц с интактным пародонтом без ортодонтической патологии;

2-я группа обследуемых состояла из 20 человек с зубочелюстными аномалиями после однократно проведенного сеанса профессиональной гигиены полости рта, которым не проводилось ортодонтическое лечение;

3-я группа объединила 20 подростков и взрослых, проходящих курс ортодонтического лечения с применением несъемной назубной аппаратуры (брекетсистем);

4-я группа обследуемых включала 20 человек с зубочелюстными аномалиями, которым устанавливали брекет-системы после предварительного однократно проведенного сеанса профессиональной гигиены полости рта. В исследование включались подростки и взрослые с зубочелюстными аномалиями I класса по классификации Энгля.

Всем обследуемым проводилось общепринятое клиническое исследование, определение гигиенического и пародонтальных индексов. Материал для определения цитокинов и мазки-отпечатки зубодесневого соединения забирали до начала ортодонтического лечения, а также через 1 и 12 месяцев после начала ортодонтического лечения. Для окрашивания мазков применяли набор Leukodif 200 (PLIVA-Lachema a. s., Чеш. Рес.). В цитограммах под микроскопом Unico G380 (USA) с объективом PZO 10/0,24 и окуляром PZO 10х9 под увеличением 1000 изучались популяции эпителиальных и соединительнотканых клеток. Определение содержания биомаркеров (ИЛ1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, γ-ИНФ, α-ФНО, ИЛ-17, ИЛ-18, ИЛ-12, ФРЭС, ФРФ) в зубодесневой жидкости проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием реактивов фирмы «Вектор Бест» (Новосибирск). Для ортодонтического лечения использовалась несъемная эджуайс-техника: металлические брекеты с ангулированным пазом Equilibrium фирмы Dentaurum (Германия), дуги на основе никелида титана с эффектом памяти формы Lazium и Nitanium, а также стальные дуги Proform. В ходе исследования пациентам двух групп проводилась профессиональная гигиена полости рта (ПГПР), включающая ультразвуковую обработку с помощью аппарата Pieson Master 400 и чистку зубов методом пескоструйной обработки Air Flow S1 (фирма ЕМS, Швейцария).

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Stat Soft Statistica v6.0. Для всех клинических показателей и данных цитологических исследований расчитывали средние арифметические (М), среднее квадратичное отклонение (σ), ошибку репрезентативности (m). Сравнения средних величин производили по критерию Стьюдента. Результаты исследования цитокинов представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (Q25-Q75 процентиль). Для определения достоверности различия между группами использовался критерий Крускала Уоллиса.

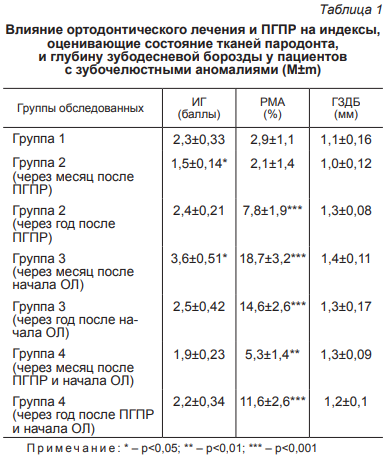

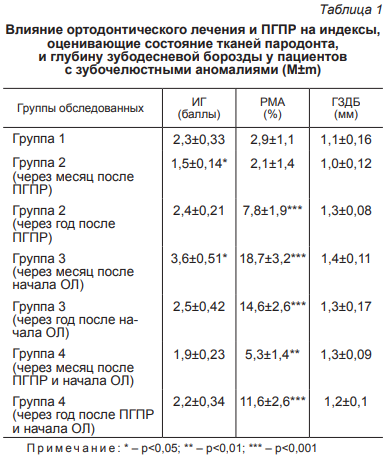

Результаты. Пациенты 2-й группы через 1 месяц после проведения ПГПР жалоб практически не предъявляли. При объективном обследовании полости рта десна плотная, бледно-розового цвета, безболезненная при пальпации, не кровоточит; зубодесневое соединение не нарушено; глубина зубодесневой борозды равна 1,0±0,12 мм. По сравнению с глубиной борозды в контрольной группе (КГ) она уменьшилась в 1,1 раза. Отложения мягкого зубного налета практически отсутствуют. Значения индексов гигиены (1,5±0,08) и РМА (2,1±1,9%) в 1,53 и 1,38 раза ниже, чем в контрольной группе. Через 1 год после проведения ПГПР жалоб нет, глубина зубодесневой борозды в 1,18 раза выше, чем в контрольной группе. Индекс гигиены (ИГ) практически равен аналогичному показателю в КГ (2,4±0,21), но РМА увеличен в 2,7 раза (7,8±1,9%) (табл. 1).

Через месяц после ПГПР у обследованных 2-й группы наблюдалось снижение содержания нейтрофильных лейкоцитов (33,06±3,4%), снижение моноцитов и лимфоцитов (соответственно 1,18±0,2 и 1,3±0,31%). Количество эпителиоцитов начальных стадий дифференцировки практически не отличается от значения в контрольной группе (1,26±0,1%). Преобладали ядросодержащие промежуточные эпителиоциты, доля которых составляла 57,2±3,46%. Через год после ПГПР несколько увеличивалось количество нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов (соответственно 42,13±2,6; 1,62±0,28 и 1,94±0,19%). На этом фоне нарастало количество парабазального эпителия (1,87±0,36%) и снижалось содержание эпителиоцитов конечных стадий дифференцировки (45,57±2,8).

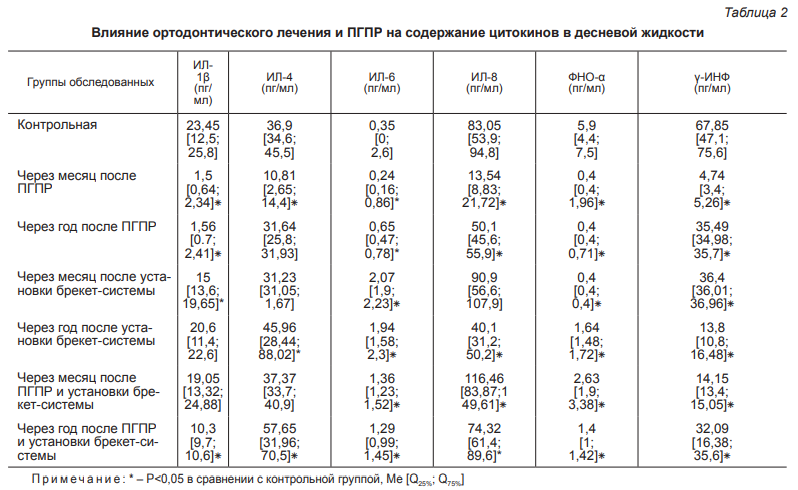

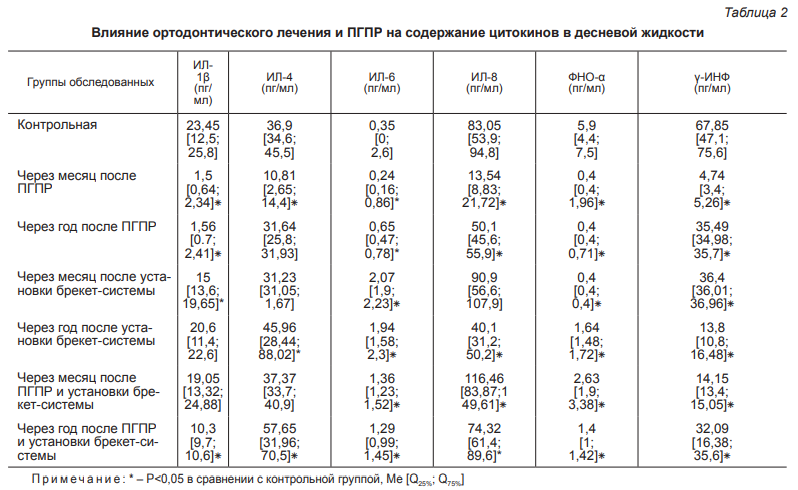

Процедура ПГПР вызывала падение практически до нулевых значений основных провоспалительных цитокинов. Их количество в десневой жидкости несколько увеличивалось только через год после ПГПР (табл. 2). Также после ПГПР в десневой жидкости через месяц снижался уровень ИЛ-17 до 36,6% от уровня контрольной группы, при этом уровень ИЛ-18 практически не менялся. Через 12 месяцев содержание ИЛ-17 увеличивалось до 121,7%, а количество ИЛ-18 падало до 0,5% от уровня контрольной группы. Содержание факторов роста в десневой жидкости после процедуры ПГПР в течение 12 месяцев практически не менялось.

Обследуемые 3-й группы через 1 месяц после наложения несъемной аппаратуры предъявляли жалобы в первую очередь на разлитую болезненность всех зубов, затрудненный прием пищи, обильные зубные отложения и трудности, возникающие при чистке зубов и кровоточивость десен, заметную при чистке зубов. Более 70% пациентов отмечали значительно возросшую подвижность перемещаемых зубов. Объективно отмечали отек, гиперемию десны, усиление кровоточивости: у 2 (10%) диагностировали III степень; у 7 (35%) наблюдали II cтепень, у 11 (55%) – I степень кровоточивости. Значение индекса гигиены у пациентов 3-й группы через месяц после фиксации брекет-систем составляло 3,6±0,5, что почти в 1,5 раза выше в сравнении с группой контроля, в 2,4 раза выше аналогичного показателя во 2-й группе. Значение индекса РМА возрастало до 18,7±3,2%, что в 6,4 раза превосходит данный показатель в контрольной группе. Глубина зубодесневой борозды увеличилась до 1,4±0,11 мм, что почти в 1,3 раза выше по сравнению с КГ.

Через год после начала ортодонтического лечения обращает на себя внимание отсутствие жалоб на болезненность в области зубных рядов. При объективном обследовании кровоточивость II степени наблюдалась в 35% случаев, I степени – в 40%, в 25% случаев кровоточивость отсутствовала. Глубина зубодесневой борозды равна 1,3±0,17 мм, что в 1,2 раза выше соответствующего показателя в КГ, но на 0,1 мм ниже, чем через месяц после начала ортодонтического лечения. Значение ИГ соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта (2,5±0,42), но оно выше, чем в контрольной группе. Через 1 год после начала ортодонтического лечения значение индекса РМА (14,6±2,6%) также свидетельствует о наличии в краевом пародонте воспаления легкой степени тяжести, но менее выраженном, чем через месяц после фиксации брекет-систем (табл. 1).

Через месяц после фиксации брекет-систем у пациентов с зубочелюстными аномалиями количество нейтрофильных гранулоцитов (64,7±2,9%) превышало в 1,73 раза аналогичный показатель в контрольной группе. Значительно увеличивалось содержание нейтрофильных лейкоцитов в состоянии лизиса. В препаратах отмечено обилие микрофлоры. Отмечено нарастание количества эпителиоцитов разной степени зрелости с явлениями дегенерации и дистрофии. Через 12 месяцев, несмотря на некоторое снижение числа нейтрофильных лейкоцитов (61,3±4,1%) в десневой жидкости их количество значительно превышало норму. На этом фоне происходило увеличение количества эпителиоцитов разных стадий дифференцировки с преобладанием эпителиоцитов III-IV стадий (23,06±3,7%), располагающихся в виде разрозненных клеток и небольших пластов.

Установка брекет-систем оказывала значимое влияние на цитокиновый состав десневой жидкости у лиц с зубочелюстными аномалиями. У пациентов с зубочелюстными аномалиями после установки брекет-систем через месяц в десневой жидкости увеличивалось содержание таких цитокинов, как ИЛ-6 и ИЛ-8. Через год в десневой жидкости сохранялся достаточно высокий уровень ИЛ-6 и нарастало содержание ИЛ-4 или противовоспалительных цитокинов. Через 12 месяцев у пациентов данной группы на фоне высокого содержания ИЛ-6 возрастал уровень ИЛ-4 (табл. 2). Через месяц после наложения брекет-систем у обследованных пациентов в десневой жидкости содержание ИЛ-17 увеличивалось до 269,6% уровня контрольной группы и сохранялось на высоком уровне через год. Уровень ИЛ-18 через месяц после наложения брекет-систем увеличивался до 144,8% уровня контрольной группы и через год снижался до 53,9%. После установки брекет-систем значимые изменения содержания факторов роста имели место через месяц. В десневой жидкости увеличивалось содержание ФРФ до 410,7% уровня КГ, ФРЭС – 660,4%, ИЛ-12 – 1650%. Через 12 месяцев, несмотря на снижение содержания факторов роста в десневой жидкости, их уровень был значительно выше контрольной группы: ФРФ – 289,3%, ФРЭС – 256,2%, ИЛ-12 – 737,5%.

Жалобы пациентов 4-й группы (через 1 месяц после ПГПР и начала ортодонтического лечения) были практически те же, что и у пациентов 3-й группы. Объективно отмечали отек, гиперемию десневых сосочков в области отдельных зубов, усиление кровоточивости: у 11 обследуемых (55%) диагностировали I степень кровоточивости, в 9 случаях (45%) кровоточивость отсутствовала. Глубина зубодесневой борозды равнялась 1,3±0,0,9 мм, что в 1,2 раза выше, чем в группе контроля. ИГ равен 1,9±0,23, что в 1,2 раза ниже значения КГ и соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта. В то же время индекс РМА (5,3±1,8%) в 1,8 раза превосходит аналогичный показатель пациентов КГ. Через год после фиксации брекет-систем и проведенной ПГПР у обследованных этой группы жалобы практически отсутствовали. Глубина зубодесневой борозды у пациентов данной группы равна 1,2±0,1 мм, что на 0,1 мм выше по сравнению с группой контроля (1,1±0,16 мм). Через 1 год после проведения ПГПР и начала ортодонтического лечения пациенты имели показатель ИГ 2,2±0,34, который соответствовал удовлетворительной гигиене полости рта и практически равен значению КГ (2,3±0,33), а индекс РМА (11,6±2,6%) в 4,0 раза выше значения, зарегистрированного у пациентов контрольной группы (табл. 1).

Через месяц после проведенной ПГПР и фиксации брекет-систем у пациентов 4-й группы количество нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов практически совпадало с показателями контрольной группы (соответственно 37,9±3,57% и 1,6±0,13%), а число моноцитов даже снижалось (1,7±0,36%). Количество эпителиоцитов начальных стадий дифференцировки ничем не отличалось от значения в контрольной группе (1,3±0,29%). Преобладали ядросодержащие промежуточные и поверхностные эпителиоциты, находящиеся в пластах, доля которых составляла 51,4±5,3%. Через 12 месяцев после ПГПР и начала ортодонтического лечения, несмотря на некоторое увеличение значений нейтрофилов (46±3,3%), лимфоцитов (1,92±0,22%), моноцитов (2,1±0,41%) и клеток парабазального эпителия (1,48±0,43%) в тканях краевого пародонта, незначительно понижалось общее число эпителиоцитов и сохранялась тенденция к их очаговому распределению. Через месяц после ПГПР и установки брекет-систем в десневой жидкости нарастает содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8. Через год у данной группы пациентов на фоне снижения уровня провоспалительных цитокинов в десневой жидкости на фоне высокого содержания ИЛ-6 возрастал уровень ИЛ-4 (табл. 2).

Через месяц после процедуры ПГПР и наложения брекет-систем содержание ИЛ-17 возрастало до 270,8% уровня контрольной группы на фоне незначительного снижения уровня ИЛ-18. Через 12 месяцев после ПГПР и наложения брекет-систем сохранялся высокий уровень ИЛ-17 – 181,4% уровня контрольной группы. Содержание ИЛ18 в десневой жидкости снижалось до 7,4% уровня контрольной группы. Предварительное проведение ПГПР и последующая установка брекет-систем через месяц также сопровождались значительным нарастанием в десневой жидкости как ангиогенных, так и антиангиогенных цитокинов. Однако через 12 месяцев после начала ортодонтического лечения содержание ФРЭС и ФРФ снижалось почти в два раза на фоне сохранения высокого уровня ИЛ-12.

Обсуждение. Анализ данных жалоб, результатов клинического обследования и индексной оценки тканей пародонта пациентов свидетельствует о различной реакции околозубных тканей на ортодонтическое лечение. В группе пациентов без предварительно проведенной профессиональной гигиены полости рта через 1 месяц после начала ортодонтического лечения у 100% пациентов отмечаются воспалительные изменения в десне. Данные изменения характерны для катарального гингивита легкой (65% случаев) и средней (35% случаев) степеней тяжести. Совершенно очевидно, что они обусловлены, вопервых, резким ухудшением гигиены полости рта в связи с присутствием на зубах металлических брекетов, а во-вторых, давлением, развиваемым силовыми элементами эджуайс-техники и передающимся на опорно-удерживающий аппарат зубов.

В группе с предварительной ПГПР через месяц после установки брекет-систем также наблюдаются незначительные воспалительные изменения в тканях пародонта в виде легкой степени тяжести генерализованного катарального гингивита (35% случаев). Через 1 год после начала ортодонтической терапии у всех обследованных пациентов сохранялись незначительные воспалительные изменения в тканях пародонта. Это, по-видимому, связано с постепенной нормализацией положения зубов и формированием у пациентов навыка по уходу за полостью рта в специфических условиях ношения несъемной ортодонтической аппаратуры. Проведение ПГПР до установки брекетов обеспечивало наибольшее снижение активности воспалительных изменений в тканях пародонта. Можно считать, что механическое удаление зубных отложений не только способствует купированию имеющихся воспалительных изменений, но и снижает их активность сразу после установки ортодонтической техники.

Как известно, результаты цитологического исследования десневой жидкости являются интегративны ми показателями активности воспалительного процесса. Они представляют собой совокупную оценку изменений во всей слизистой оболочке пародонта, несмотря на то что биоматериал берется из определенных участков десневой борозды. Описанные выше изменения цитологического состава десневой жидкости у пациентов с зубочелюстными аномалиями в динамике проведения ортодонтического лечения подтверждают, что в течение года после начала ортодонтического лечения активация воспалительного процесса на уровне зубодесневого соединения имеет волнообразный характер. Через месяц после установки брекет-систем его активация сопровождается нарастанием содержания нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов. Через год снижение активности воспалительных изменений сопровождается падением количества нейтрофильных лейкоцитов и появлением тяжей многослойного плоского эпителия в десневой жидкости.

Данные изменения клеточного состава десневой жидкости связаны, по-видимому, с процессами активации клеточного обновления на уровне зубодесневого соединения. Наложение брекет-систем у лиц с зубочелюстными аномалиями в течение первого месяца вызывало наиболее выраженную активацию воспалительных процессов. Появление на фоне большого количества нейтрофильных лейкоцитов эпителиальных пластов, клеток с признаками дистрофии и дегенерации можно расценить как результат проявления патологического процесса на уровне зубодесневой борозды с альтерацией эпителиальной выстилки и разрушением зубодесневого соединения.

Такую активацию воспалительных процессов на уровне зубодесневой борозды прежде всего можно считать следствием увеличения механической нагрузки на опорно-удерживающий аппарат зуба, приводящей к нарушению баланса между резорбцией и аппозицией костной ткани при перемещении зубов. Отсутствие активации воспалительных изменений на уровне зубодесневого соединения после проведения ПГПР и наложения брекет-систем, по-видимому, создает условия для развития необходимой реконструкции костной ткани при перемещении зубов в течение последующих 12 месяцев.

Процедура ПГПР и установка брекет-систем оказывали значимое влияние на цитокиновый состав десневой жидкости у лиц с зубочелюстными аномалиями. Все пациенты данных групп отличаются высоким уровнем основных провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и γ ИНФ), что свидетельствует о постоянно высокой функциональной активности клеток иммунной защиты полости рта. Выявленное усиление выработки цитокинов у пациентов при наложении брекет-систем можно считать следствием процессов резорбции костных элементов пародонта и одновременно развивающихся репаративных процессов. По-видимому, нарастание провоспалительных цитокинов является следствием активации разрушения периодонтальной связки и активации остеокластогенеза, а подъем противовоспалительных цитокинов через 12 месяцев после начала лечения – усиления репаративных процессов.

Полученные изменения содержания факторов роста в десневой жидкости после начала ортодонтического лечения также подтверждают развитие процессов тканевой перестройки периодонтальной связки и альвеолярного отростка под влиянием механического воздействия, возникающего при установке несъемной ортодонтической техники. Данный процесс протекает с участием всей группы определяемых биомаркеров. Через месяц после начала приложения механической нагрузки это провоспалительные цитокины, маркер активации остеокластой ИЛ-17, факторы ангиогенеза и их антогонист ИЛ-12. Через 12 месяцев после начала лечения снижение содержания биомаркеров в десневой жидкости характеризует, по-видимому, этап завершения перестройки тканевых структур, окружающих зубы.

Заключение. В течение года после начала ортодонтического лечения у пациентов с зубочелюстными аномалиями наблюдается снижение показателей гигиенических индексов, в десневой жидкости нарастает содержание нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов, увеличивается концентрация основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов, факторов роста. После профессиональной гигиены полости рта у пациентов с зубочелюстными аномалиями в течение года имеет место улучшение показателей гигиенических индексов полости рта, в десневой жидкости лишь через 12 месяцев после начала лечения до величин нормы восстанавливается содержание нейтрофильных лейкоцитов и основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов.

Предварительное проведение профессиональной гигиены полости рта и последующее ортодонтическое лечение у пациентов с зубочелюстными аномалиями приводит в течение года к сохранению удовлетворительных значений гигиенических индексов полости рта, незначительному нарастанию содержания в десневой жидкости нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов на фоне увеличения концентрации основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов и снижения содержания факторов ангиогенеза. Следовательно, перед началом ортодонтического лечения пациентам с зубочелюстными аномалиями целесообразно проводить сеанс профессиональной гигиены полости рта.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках НИР кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Спонсоров нет. Коммерческой заинтересованности отдельных физических или юридических лиц в результатах работы нет. Наличия в рукописи описания объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского) нет.

Литература

1. Drobysheva NS, Slabkovskaja AB. Features orthodontic treatment of patients with inflammatory and degenerative diseases of periodontal. Orthodontics 2005; (4): 46-47. Russian (Дробышева Н.С., Слабковская А.Б. Особенности ортодонтического лечения пациентов с воспалительнодистрофическими заболеваниями пародонта. Ортодонтия 2005; (4): 46-47.)

2. Erokina NL, Lepilin AV, Zakharova NB, et al. The use of cytological studies of periodontal pockets of periodontitis patients with fractures of the mandible to select the method of immobilization. Saratov Journal of Medical Scientifc Research 2011; (4): 905-909). Russian (Ерокина Н.Л., Лепилин А.В., Захарова Н.Б. и др. Использование цитологических исследований пародонтальных карманов больных пародонтитом при переломах нижней челюсти для выбора метода иммобилизации. Саратовский научно-медицинский журнал 2011; (4): 905-909).

3. Ivanjushko TP, Gankovskaja LV, Koval’chuk LV. A comprehensive study of the mechanisms of chronic inflammation in periodontitis. Stomatologija 2000; (4): 13-16). Russian (Иванюшко Т.П., Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В. Комплексное изучение механизмов развития хронического воспаления при пародонтите. Стоматология 2000; (4): 13-16).

4. Lepilin AV, Erokina NL, Zakharova NB, et al. The role of the cytokine profile gingival sulcus in the formation of local immune response during the treatment of patients with mandibular fractures in combination with chronic periodontitis. Russian journal of immunology 2008; (2-3): 177). Russian (Лепилин А.В., Ерокина Н.Л., Захарова Н.Б. и др. Роль цитокинового профиля зубодесневой борозды в формировании местного иммунного ответа в динамике лечения больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим пародонтитом. Российский иммунологический журнал 2008; (2-3): 177).

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, профессиональная гигиена, цитокины.

Введение. Ортодонтическое лечение, направленное на исправление неправильно расположенных зубов, их скученности, нормализацию прикуса, преследуя при этом цель снижения повышенной нагрузки на пародонт при жевании, одновременно может выступать фактором, провоцирующим заболевания пародонта вследствие ухудшения гигиены полости рта при ношении аппаратуры, а также вследствие изменения состояния окружающих зубы тканей при перемещении зубов [1]. Патофизиологические механизмы влияния ортодонтического лечения на ткани пародонта изучены недостаточно. Исследованиями последних лет показано, что одной из важных составляющих развития воспалительных процессов в тканях пародонта является нарушение процессов межклеточного взаимодействия с участием цитокинов или иммунорегуляторных механизмов на уровне зубодесневого соединения. Выдвинуто предположение, что изменения взаимодействия в локальной сети цитокинов сопровождают обострение воспалительного процесса в пародонте [2-4]. Сведения об изменении иммунорегуляторных показателей десневой жидкости на фоне проведения ортодонтического лечения противоречивы.

Цель: обосновать проведение профессиональной гигиены полости рта перед фиксацией несъемной ортодонтической аппаратуры у лиц с зубочелюстными аномалиями на основании изучения биомаркеров десневой жидкости.

Материал и методы. Под наблюдением находились 80 подростков и взрослых в возрастном диапазоне от 14 до 30 лет. Все пациенты подразделены на 4 группы:

1-я группа (контрольная) включала 20 практически здоровых лиц с интактным пародонтом без ортодонтической патологии;

2-я группа обследуемых состояла из 20 человек с зубочелюстными аномалиями после однократно проведенного сеанса профессиональной гигиены полости рта, которым не проводилось ортодонтическое лечение;

3-я группа объединила 20 подростков и взрослых, проходящих курс ортодонтического лечения с применением несъемной назубной аппаратуры (брекетсистем);

4-я группа обследуемых включала 20 человек с зубочелюстными аномалиями, которым устанавливали брекет-системы после предварительного однократно проведенного сеанса профессиональной гигиены полости рта. В исследование включались подростки и взрослые с зубочелюстными аномалиями I класса по классификации Энгля.

Всем обследуемым проводилось общепринятое клиническое исследование, определение гигиенического и пародонтальных индексов. Материал для определения цитокинов и мазки-отпечатки зубодесневого соединения забирали до начала ортодонтического лечения, а также через 1 и 12 месяцев после начала ортодонтического лечения. Для окрашивания мазков применяли набор Leukodif 200 (PLIVA-Lachema a. s., Чеш. Рес.). В цитограммах под микроскопом Unico G380 (USA) с объективом PZO 10/0,24 и окуляром PZO 10х9 под увеличением 1000 изучались популяции эпителиальных и соединительнотканых клеток. Определение содержания биомаркеров (ИЛ1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, γ-ИНФ, α-ФНО, ИЛ-17, ИЛ-18, ИЛ-12, ФРЭС, ФРФ) в зубодесневой жидкости проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием реактивов фирмы «Вектор Бест» (Новосибирск). Для ортодонтического лечения использовалась несъемная эджуайс-техника: металлические брекеты с ангулированным пазом Equilibrium фирмы Dentaurum (Германия), дуги на основе никелида титана с эффектом памяти формы Lazium и Nitanium, а также стальные дуги Proform. В ходе исследования пациентам двух групп проводилась профессиональная гигиена полости рта (ПГПР), включающая ультразвуковую обработку с помощью аппарата Pieson Master 400 и чистку зубов методом пескоструйной обработки Air Flow S1 (фирма ЕМS, Швейцария).

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Stat Soft Statistica v6.0. Для всех клинических показателей и данных цитологических исследований расчитывали средние арифметические (М), среднее квадратичное отклонение (σ), ошибку репрезентативности (m). Сравнения средних величин производили по критерию Стьюдента. Результаты исследования цитокинов представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (Q25-Q75 процентиль). Для определения достоверности различия между группами использовался критерий Крускала Уоллиса.

Результаты. Пациенты 2-й группы через 1 месяц после проведения ПГПР жалоб практически не предъявляли. При объективном обследовании полости рта десна плотная, бледно-розового цвета, безболезненная при пальпации, не кровоточит; зубодесневое соединение не нарушено; глубина зубодесневой борозды равна 1,0±0,12 мм. По сравнению с глубиной борозды в контрольной группе (КГ) она уменьшилась в 1,1 раза. Отложения мягкого зубного налета практически отсутствуют. Значения индексов гигиены (1,5±0,08) и РМА (2,1±1,9%) в 1,53 и 1,38 раза ниже, чем в контрольной группе. Через 1 год после проведения ПГПР жалоб нет, глубина зубодесневой борозды в 1,18 раза выше, чем в контрольной группе. Индекс гигиены (ИГ) практически равен аналогичному показателю в КГ (2,4±0,21), но РМА увеличен в 2,7 раза (7,8±1,9%) (табл. 1).

Через месяц после ПГПР у обследованных 2-й группы наблюдалось снижение содержания нейтрофильных лейкоцитов (33,06±3,4%), снижение моноцитов и лимфоцитов (соответственно 1,18±0,2 и 1,3±0,31%). Количество эпителиоцитов начальных стадий дифференцировки практически не отличается от значения в контрольной группе (1,26±0,1%). Преобладали ядросодержащие промежуточные эпителиоциты, доля которых составляла 57,2±3,46%. Через год после ПГПР несколько увеличивалось количество нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов (соответственно 42,13±2,6; 1,62±0,28 и 1,94±0,19%). На этом фоне нарастало количество парабазального эпителия (1,87±0,36%) и снижалось содержание эпителиоцитов конечных стадий дифференцировки (45,57±2,8).

Процедура ПГПР вызывала падение практически до нулевых значений основных провоспалительных цитокинов. Их количество в десневой жидкости несколько увеличивалось только через год после ПГПР (табл. 2). Также после ПГПР в десневой жидкости через месяц снижался уровень ИЛ-17 до 36,6% от уровня контрольной группы, при этом уровень ИЛ-18 практически не менялся. Через 12 месяцев содержание ИЛ-17 увеличивалось до 121,7%, а количество ИЛ-18 падало до 0,5% от уровня контрольной группы. Содержание факторов роста в десневой жидкости после процедуры ПГПР в течение 12 месяцев практически не менялось.

Обследуемые 3-й группы через 1 месяц после наложения несъемной аппаратуры предъявляли жалобы в первую очередь на разлитую болезненность всех зубов, затрудненный прием пищи, обильные зубные отложения и трудности, возникающие при чистке зубов и кровоточивость десен, заметную при чистке зубов. Более 70% пациентов отмечали значительно возросшую подвижность перемещаемых зубов. Объективно отмечали отек, гиперемию десны, усиление кровоточивости: у 2 (10%) диагностировали III степень; у 7 (35%) наблюдали II cтепень, у 11 (55%) – I степень кровоточивости. Значение индекса гигиены у пациентов 3-й группы через месяц после фиксации брекет-систем составляло 3,6±0,5, что почти в 1,5 раза выше в сравнении с группой контроля, в 2,4 раза выше аналогичного показателя во 2-й группе. Значение индекса РМА возрастало до 18,7±3,2%, что в 6,4 раза превосходит данный показатель в контрольной группе. Глубина зубодесневой борозды увеличилась до 1,4±0,11 мм, что почти в 1,3 раза выше по сравнению с КГ.

Через год после начала ортодонтического лечения обращает на себя внимание отсутствие жалоб на болезненность в области зубных рядов. При объективном обследовании кровоточивость II степени наблюдалась в 35% случаев, I степени – в 40%, в 25% случаев кровоточивость отсутствовала. Глубина зубодесневой борозды равна 1,3±0,17 мм, что в 1,2 раза выше соответствующего показателя в КГ, но на 0,1 мм ниже, чем через месяц после начала ортодонтического лечения. Значение ИГ соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта (2,5±0,42), но оно выше, чем в контрольной группе. Через 1 год после начала ортодонтического лечения значение индекса РМА (14,6±2,6%) также свидетельствует о наличии в краевом пародонте воспаления легкой степени тяжести, но менее выраженном, чем через месяц после фиксации брекет-систем (табл. 1).

Через месяц после фиксации брекет-систем у пациентов с зубочелюстными аномалиями количество нейтрофильных гранулоцитов (64,7±2,9%) превышало в 1,73 раза аналогичный показатель в контрольной группе. Значительно увеличивалось содержание нейтрофильных лейкоцитов в состоянии лизиса. В препаратах отмечено обилие микрофлоры. Отмечено нарастание количества эпителиоцитов разной степени зрелости с явлениями дегенерации и дистрофии. Через 12 месяцев, несмотря на некоторое снижение числа нейтрофильных лейкоцитов (61,3±4,1%) в десневой жидкости их количество значительно превышало норму. На этом фоне происходило увеличение количества эпителиоцитов разных стадий дифференцировки с преобладанием эпителиоцитов III-IV стадий (23,06±3,7%), располагающихся в виде разрозненных клеток и небольших пластов.

Установка брекет-систем оказывала значимое влияние на цитокиновый состав десневой жидкости у лиц с зубочелюстными аномалиями. У пациентов с зубочелюстными аномалиями после установки брекет-систем через месяц в десневой жидкости увеличивалось содержание таких цитокинов, как ИЛ-6 и ИЛ-8. Через год в десневой жидкости сохранялся достаточно высокий уровень ИЛ-6 и нарастало содержание ИЛ-4 или противовоспалительных цитокинов. Через 12 месяцев у пациентов данной группы на фоне высокого содержания ИЛ-6 возрастал уровень ИЛ-4 (табл. 2). Через месяц после наложения брекет-систем у обследованных пациентов в десневой жидкости содержание ИЛ-17 увеличивалось до 269,6% уровня контрольной группы и сохранялось на высоком уровне через год. Уровень ИЛ-18 через месяц после наложения брекет-систем увеличивался до 144,8% уровня контрольной группы и через год снижался до 53,9%. После установки брекет-систем значимые изменения содержания факторов роста имели место через месяц. В десневой жидкости увеличивалось содержание ФРФ до 410,7% уровня КГ, ФРЭС – 660,4%, ИЛ-12 – 1650%. Через 12 месяцев, несмотря на снижение содержания факторов роста в десневой жидкости, их уровень был значительно выше контрольной группы: ФРФ – 289,3%, ФРЭС – 256,2%, ИЛ-12 – 737,5%.

Жалобы пациентов 4-й группы (через 1 месяц после ПГПР и начала ортодонтического лечения) были практически те же, что и у пациентов 3-й группы. Объективно отмечали отек, гиперемию десневых сосочков в области отдельных зубов, усиление кровоточивости: у 11 обследуемых (55%) диагностировали I степень кровоточивости, в 9 случаях (45%) кровоточивость отсутствовала. Глубина зубодесневой борозды равнялась 1,3±0,0,9 мм, что в 1,2 раза выше, чем в группе контроля. ИГ равен 1,9±0,23, что в 1,2 раза ниже значения КГ и соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта. В то же время индекс РМА (5,3±1,8%) в 1,8 раза превосходит аналогичный показатель пациентов КГ. Через год после фиксации брекет-систем и проведенной ПГПР у обследованных этой группы жалобы практически отсутствовали. Глубина зубодесневой борозды у пациентов данной группы равна 1,2±0,1 мм, что на 0,1 мм выше по сравнению с группой контроля (1,1±0,16 мм). Через 1 год после проведения ПГПР и начала ортодонтического лечения пациенты имели показатель ИГ 2,2±0,34, который соответствовал удовлетворительной гигиене полости рта и практически равен значению КГ (2,3±0,33), а индекс РМА (11,6±2,6%) в 4,0 раза выше значения, зарегистрированного у пациентов контрольной группы (табл. 1).

Через месяц после проведенной ПГПР и фиксации брекет-систем у пациентов 4-й группы количество нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов практически совпадало с показателями контрольной группы (соответственно 37,9±3,57% и 1,6±0,13%), а число моноцитов даже снижалось (1,7±0,36%). Количество эпителиоцитов начальных стадий дифференцировки ничем не отличалось от значения в контрольной группе (1,3±0,29%). Преобладали ядросодержащие промежуточные и поверхностные эпителиоциты, находящиеся в пластах, доля которых составляла 51,4±5,3%. Через 12 месяцев после ПГПР и начала ортодонтического лечения, несмотря на некоторое увеличение значений нейтрофилов (46±3,3%), лимфоцитов (1,92±0,22%), моноцитов (2,1±0,41%) и клеток парабазального эпителия (1,48±0,43%) в тканях краевого пародонта, незначительно понижалось общее число эпителиоцитов и сохранялась тенденция к их очаговому распределению. Через месяц после ПГПР и установки брекет-систем в десневой жидкости нарастает содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8. Через год у данной группы пациентов на фоне снижения уровня провоспалительных цитокинов в десневой жидкости на фоне высокого содержания ИЛ-6 возрастал уровень ИЛ-4 (табл. 2).

Через месяц после процедуры ПГПР и наложения брекет-систем содержание ИЛ-17 возрастало до 270,8% уровня контрольной группы на фоне незначительного снижения уровня ИЛ-18. Через 12 месяцев после ПГПР и наложения брекет-систем сохранялся высокий уровень ИЛ-17 – 181,4% уровня контрольной группы. Содержание ИЛ18 в десневой жидкости снижалось до 7,4% уровня контрольной группы. Предварительное проведение ПГПР и последующая установка брекет-систем через месяц также сопровождались значительным нарастанием в десневой жидкости как ангиогенных, так и антиангиогенных цитокинов. Однако через 12 месяцев после начала ортодонтического лечения содержание ФРЭС и ФРФ снижалось почти в два раза на фоне сохранения высокого уровня ИЛ-12.

Обсуждение. Анализ данных жалоб, результатов клинического обследования и индексной оценки тканей пародонта пациентов свидетельствует о различной реакции околозубных тканей на ортодонтическое лечение. В группе пациентов без предварительно проведенной профессиональной гигиены полости рта через 1 месяц после начала ортодонтического лечения у 100% пациентов отмечаются воспалительные изменения в десне. Данные изменения характерны для катарального гингивита легкой (65% случаев) и средней (35% случаев) степеней тяжести. Совершенно очевидно, что они обусловлены, вопервых, резким ухудшением гигиены полости рта в связи с присутствием на зубах металлических брекетов, а во-вторых, давлением, развиваемым силовыми элементами эджуайс-техники и передающимся на опорно-удерживающий аппарат зубов.

В группе с предварительной ПГПР через месяц после установки брекет-систем также наблюдаются незначительные воспалительные изменения в тканях пародонта в виде легкой степени тяжести генерализованного катарального гингивита (35% случаев). Через 1 год после начала ортодонтической терапии у всех обследованных пациентов сохранялись незначительные воспалительные изменения в тканях пародонта. Это, по-видимому, связано с постепенной нормализацией положения зубов и формированием у пациентов навыка по уходу за полостью рта в специфических условиях ношения несъемной ортодонтической аппаратуры. Проведение ПГПР до установки брекетов обеспечивало наибольшее снижение активности воспалительных изменений в тканях пародонта. Можно считать, что механическое удаление зубных отложений не только способствует купированию имеющихся воспалительных изменений, но и снижает их активность сразу после установки ортодонтической техники.

Как известно, результаты цитологического исследования десневой жидкости являются интегративны ми показателями активности воспалительного процесса. Они представляют собой совокупную оценку изменений во всей слизистой оболочке пародонта, несмотря на то что биоматериал берется из определенных участков десневой борозды. Описанные выше изменения цитологического состава десневой жидкости у пациентов с зубочелюстными аномалиями в динамике проведения ортодонтического лечения подтверждают, что в течение года после начала ортодонтического лечения активация воспалительного процесса на уровне зубодесневого соединения имеет волнообразный характер. Через месяц после установки брекет-систем его активация сопровождается нарастанием содержания нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов. Через год снижение активности воспалительных изменений сопровождается падением количества нейтрофильных лейкоцитов и появлением тяжей многослойного плоского эпителия в десневой жидкости.

Данные изменения клеточного состава десневой жидкости связаны, по-видимому, с процессами активации клеточного обновления на уровне зубодесневого соединения. Наложение брекет-систем у лиц с зубочелюстными аномалиями в течение первого месяца вызывало наиболее выраженную активацию воспалительных процессов. Появление на фоне большого количества нейтрофильных лейкоцитов эпителиальных пластов, клеток с признаками дистрофии и дегенерации можно расценить как результат проявления патологического процесса на уровне зубодесневой борозды с альтерацией эпителиальной выстилки и разрушением зубодесневого соединения.

Такую активацию воспалительных процессов на уровне зубодесневой борозды прежде всего можно считать следствием увеличения механической нагрузки на опорно-удерживающий аппарат зуба, приводящей к нарушению баланса между резорбцией и аппозицией костной ткани при перемещении зубов. Отсутствие активации воспалительных изменений на уровне зубодесневого соединения после проведения ПГПР и наложения брекет-систем, по-видимому, создает условия для развития необходимой реконструкции костной ткани при перемещении зубов в течение последующих 12 месяцев.

Процедура ПГПР и установка брекет-систем оказывали значимое влияние на цитокиновый состав десневой жидкости у лиц с зубочелюстными аномалиями. Все пациенты данных групп отличаются высоким уровнем основных провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и γ ИНФ), что свидетельствует о постоянно высокой функциональной активности клеток иммунной защиты полости рта. Выявленное усиление выработки цитокинов у пациентов при наложении брекет-систем можно считать следствием процессов резорбции костных элементов пародонта и одновременно развивающихся репаративных процессов. По-видимому, нарастание провоспалительных цитокинов является следствием активации разрушения периодонтальной связки и активации остеокластогенеза, а подъем противовоспалительных цитокинов через 12 месяцев после начала лечения – усиления репаративных процессов.

Полученные изменения содержания факторов роста в десневой жидкости после начала ортодонтического лечения также подтверждают развитие процессов тканевой перестройки периодонтальной связки и альвеолярного отростка под влиянием механического воздействия, возникающего при установке несъемной ортодонтической техники. Данный процесс протекает с участием всей группы определяемых биомаркеров. Через месяц после начала приложения механической нагрузки это провоспалительные цитокины, маркер активации остеокластой ИЛ-17, факторы ангиогенеза и их антогонист ИЛ-12. Через 12 месяцев после начала лечения снижение содержания биомаркеров в десневой жидкости характеризует, по-видимому, этап завершения перестройки тканевых структур, окружающих зубы.

Заключение. В течение года после начала ортодонтического лечения у пациентов с зубочелюстными аномалиями наблюдается снижение показателей гигиенических индексов, в десневой жидкости нарастает содержание нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов, увеличивается концентрация основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов, факторов роста. После профессиональной гигиены полости рта у пациентов с зубочелюстными аномалиями в течение года имеет место улучшение показателей гигиенических индексов полости рта, в десневой жидкости лишь через 12 месяцев после начала лечения до величин нормы восстанавливается содержание нейтрофильных лейкоцитов и основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов.

Предварительное проведение профессиональной гигиены полости рта и последующее ортодонтическое лечение у пациентов с зубочелюстными аномалиями приводит в течение года к сохранению удовлетворительных значений гигиенических индексов полости рта, незначительному нарастанию содержания в десневой жидкости нейтрофильных лейкоцитов и дегенеративных форм эпителиоцитов на фоне увеличения концентрации основной группы провоспалительных и остеогенных цитокинов и снижения содержания факторов ангиогенеза. Следовательно, перед началом ортодонтического лечения пациентам с зубочелюстными аномалиями целесообразно проводить сеанс профессиональной гигиены полости рта.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках НИР кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Спонсоров нет. Коммерческой заинтересованности отдельных физических или юридических лиц в результатах работы нет. Наличия в рукописи описания объектов патентного или любого другого вида прав (кроме авторского) нет.

Литература

1. Drobysheva NS, Slabkovskaja AB. Features orthodontic treatment of patients with inflammatory and degenerative diseases of periodontal. Orthodontics 2005; (4): 46-47. Russian (Дробышева Н.С., Слабковская А.Б. Особенности ортодонтического лечения пациентов с воспалительнодистрофическими заболеваниями пародонта. Ортодонтия 2005; (4): 46-47.)

2. Erokina NL, Lepilin AV, Zakharova NB, et al. The use of cytological studies of periodontal pockets of periodontitis patients with fractures of the mandible to select the method of immobilization. Saratov Journal of Medical Scientifc Research 2011; (4): 905-909). Russian (Ерокина Н.Л., Лепилин А.В., Захарова Н.Б. и др. Использование цитологических исследований пародонтальных карманов больных пародонтитом при переломах нижней челюсти для выбора метода иммобилизации. Саратовский научно-медицинский журнал 2011; (4): 905-909).

3. Ivanjushko TP, Gankovskaja LV, Koval’chuk LV. A comprehensive study of the mechanisms of chronic inflammation in periodontitis. Stomatologija 2000; (4): 13-16). Russian (Иванюшко Т.П., Ганковская Л.В., Ковальчук Л.В. Комплексное изучение механизмов развития хронического воспаления при пародонтите. Стоматология 2000; (4): 13-16).

4. Lepilin AV, Erokina NL, Zakharova NB, et al. The role of the cytokine profile gingival sulcus in the formation of local immune response during the treatment of patients with mandibular fractures in combination with chronic periodontitis. Russian journal of immunology 2008; (2-3): 177). Russian (Лепилин А.В., Ерокина Н.Л., Захарова Н.Б. и др. Роль цитокинового профиля зубодесневой борозды в формировании местного иммунного ответа в динамике лечения больных с переломами нижней челюсти в сочетании с хроническим пародонтитом. Российский иммунологический журнал 2008; (2-3): 177).

Характеристики

|

Автор книги

|

Захарова Н.Б., Лепилин А.В., Воробьев Д.В., Ерокина Н.Л., Бахтеева Г.Р. О |

|

Год выпуска

|

2014 |

Задать вопрос

Задать вопрос

Новости

Все новости

25 марта 2025

Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО

20 октября 2023

Кредит на образование с господдержкой

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2