ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ КЛАССИЧЕСКИХ И ОПОСРЕДОВАННЫХ КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Нет в наличии

Описание

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Авторами установлено, что на изменение микробиоты и развитие патологии слизистой оболочки влияют классические и опосредованные кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Цель – изучение особенностей микробиоты полости рта у пациентов с патологией слизистой оболочки на фоне основных и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы. В исследование включены 58 пациентов с наличием патологии слизистой оболочки рта на фоне хронического гастрита и дуоденита, хронического вторичного билиарнозависимого панкреатита на фоне гиперацидной секреции желудка. Группу сравнения составили 25 человек с ранее установленными кислотозависимыми заболеваниями ЖКТ и проведенной на момент клинического обследования эрадикацией Helicobacter pylori с отсутствием патологии слизистой оболочки рта.

Результаты. Исследование показало, что в пробах ротовой жидкости у лиц с наличием на слизистой оболочке рта афт выявлено смещение рН в кислую сторону в сравнении с группой без патологии слизистой оболочки рта (группа сравнения) (p < 0,001). Соотношение состава исследуемой микробиоты с поверхности афт и из полости рта в основных группах показало увеличение количества Candida spp. в 1,7 и 3,2 раза (p > 0,2), Enterobacteriaceae spp. в 1,7 и 2,6 раза, (p > 0,2), Actinobacillus spp. в 1,4 и 2,0 раза (p > 0,2), Staphylococcus spp. в 1,3 и 1,5 раза (p > 0,2), Enterococcus spp. 2,6 и 3,5 раза (p > 0,2), и снижение Neisseria spp. в 1,9 и 3,1 раза (p > 0,2). В основной группе II (группа ХБВП на фоне ГСЖ) в изучаемой микробиоте наблюдается их достоверное увеличение изучаемой микробиоты p < 0,05 и достоверное снижение Neisseria spp. при p < 0,05.

Заключение. В составе исследуемой микробиоты с поверхности афтозных элементов, полученной у лиц с хроническим билиарозависимым панкреатитом на фоне гиперацидной секреции желудка, выявлено значительное превалирование ряда представителей грамположительных и грамотрицательных факультативноанаэробных и условно-патогенных микроорганизмов, способствующих утяжелению клинических особенностей патологии слизистой оболочки рта.

Ключевые слова: микробиота, Candida spp., афты, боль, кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Анатомо-физиологическая близость полости рта непосредственно с пищеварительным трактом создает предпосылки вовлечения собственно слизистой оболочки рта в хронический патологический процесс при классических и опосредованных кислотозависимых заболеваниях желудочно-кишечного тракта [6-9, 11-14].

Наблюдения российских и зарубежных исследователей свидетельствуют, что при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ пациенты чаще всего предъявляют жалобы на боль, жжение, неприятные ощущения в полости рта, появление различных болезненных элементов на слизистой оболочке рта, наличие различного цвета налетов на дорсальной поверхности языка [1, 3]. Присоединение к воспалительному процессу условнопатогенных микроорганизмов способствует проявлению кандидоза слизистой оболочки рта [4-6, 8].

В развитии рецидивирующего афтозного стоматита несомненна роль влияния классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний ЖКТ, поскольку в биотопе желудка присутствуют различные виды резидентной аэробной и факультативной флоры с превалированием стафилококков, стрептококков, лактобактерий соответственно в 61,1%, 55,5% и 50% случаев исследований. В 44% случаев выявляется микроаэрофил – H. Рylori, в 22,2% условно-патогенная микрофлора, в том числе представители дрожжеподобных грибов рода Candida [1, 2, 5, 7, 8, 10].

Выявленные особенности клинических проявлений рецидивирующих афт на фоне наличия основных и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта взаимосвязаны с нарушением микробиоты полости рта, что позволяет дифференцированно подходить к формированию определенных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий [2, 6].

Цель исследования – изучение микробиоты полости рта у пациентов с патологией слизистой оболочки на фоне классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения клинико-лабораторного обследования была сформирована выборка из 125 пациентов, при этом критерием отбора являлось наличие патологии слизистой оболочки – рецидивирующих афт (в период наблюдения либо в анамнезе), образующихся на фоне кислотозависимых заболеваний ЖКТ. Обследуемые пациенты были разделены на три группы, причем основанием перегруппировки было следующее: I основную группу (49 пациентов) составили пациенты с хроническим гастритом и дуоденитом (ХГ и ХД), на момент обследования которых имелись в полости рта рецидивирующие афты (29 обследуемых, 59,2%), у 20 (40,8%) наблюдались в анамнезе, II основную группу сформировал 51 пациент с хроническим вторичным билиарнозависимым панкреатитом (ХВБП) на фоне гиперацидной секреции желудка (ГСЖ), среди которых у 29 (56,8%) наблюдались рецидивирующие афты на момент осмотра, у 19,6% афты были в анамнезе, группа сравнения состояла из 25 пациентов с ранее установленными кислотозависимыми заболеваниями ЖКТ и проведенной на момент клинического обследования эрадикацией Helicobacter pylori, без проявлений патологии слизистой оболочки рта. В результате проведенной выборки пациенты основных клинических групп были усечены до количества пациентов с наличием на слизистой оболочке рта проявлений рецидивирующих афт (соответственно по 29 человек в каждой).

Клиническое стоматологическое обследование включало сбор анамнеза, анализ жалоб в виде болезненного покалывания, жжения, оценку клинического состояния слизистой оболочки рта, оценка гигиенического состояния полости рта на основании индекса Oral Hygiene Index Simplifed – OHI-S). Кислотность ротовой жидкости определяли с использованием универсальной индикаторной лакмусовой бумаги c интервалом рН-1-14.

У пациентов основных клинических групп с наличием рецидивирующих афт на слизистой оболочке рта взятие материала для исследования состава микробиоты проводили непосредственно с морфологических элементов. В группе сравнения также параллельно проводили исследование микробиоты, взятой с поверхности слизистой оболочки рта идентичных областей. Исследование микробиоты проводилось по общепринятым методикам, посев осуществляли на специальные дифференциальнодиагностические среды серии HiCrome, полученные результаты выражали через десятичный логарифм (lg) числа колониеобразующих единиц (КОЕ/ед).

В качестве тестов для статистического сравнения выборок использовали для количественных данных – критерий Манна – Уитни, для частотных (номинальных) признаков – критерий χ2 с поправкой на правдоподобие (поправка была сделана из-за малого числа наблюдений частот некоторых признаков). Для анализа различий при сравнении с группой, в которой не наблюдался фактор риска, использовали χ2 -критерий с поправкой Йетса. В тестах в качестве нулевой гипотезы рассматривалось предположение об отсутствии различий с группой сравнения соответственно в центральных точках распределения и в частотах наблюдения признака (есть/нет). Нулевую гипотезу отклоняли в пользу альтернативной при p < 0,05. Для оценки распределения числовых признаков использовали медиану Me и межквартильный интервал (Q1, Q3). В качестве инструментального средства использовали открытую программную среду статистических расчетов R.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

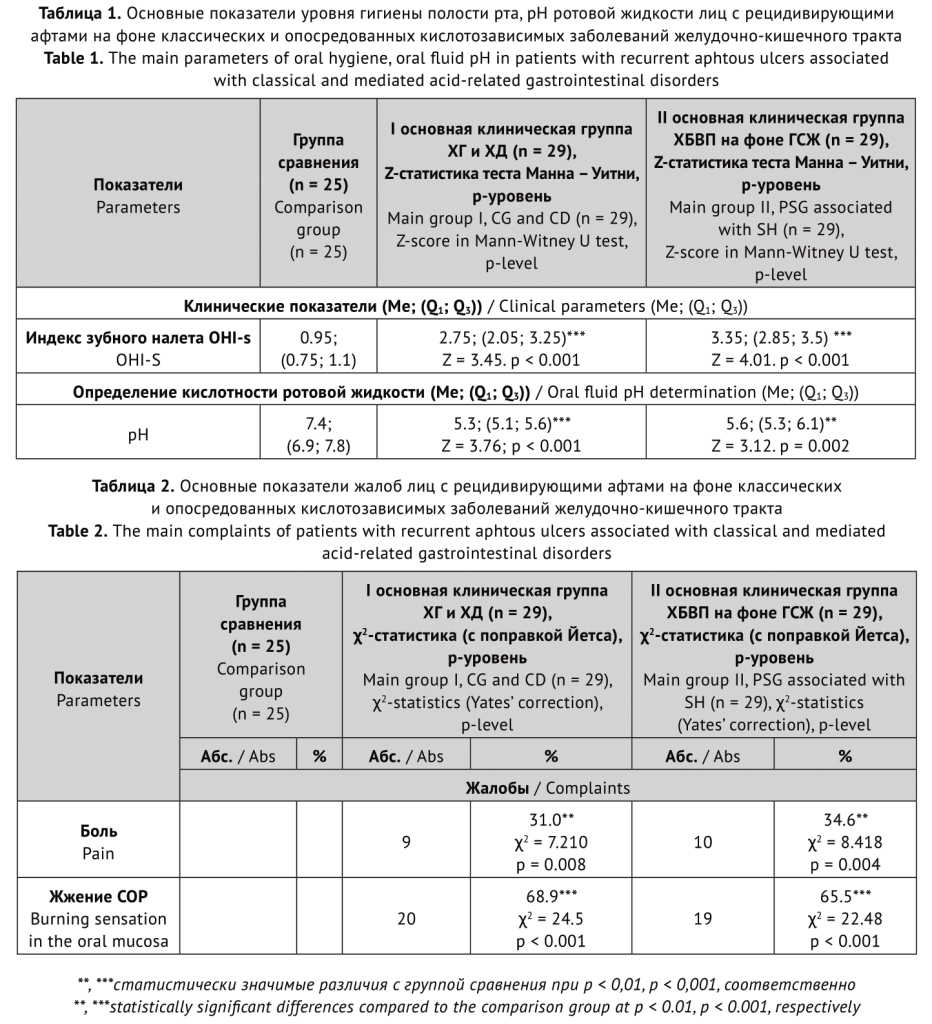

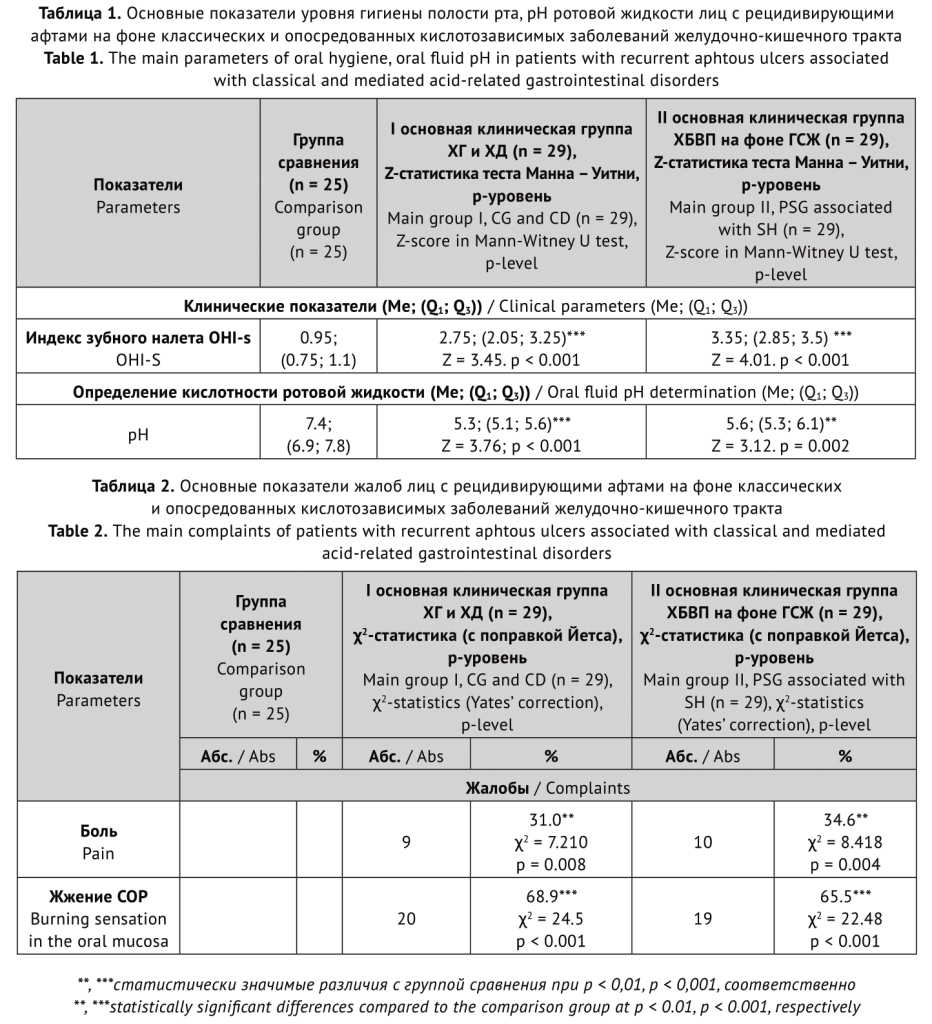

Результаты проведенного исследования показали, что практически у всех обследованных лиц основных клинических групп пациентов в пробах взятых с поверхности афт обнаружено повышение количества грамположительных факультативно-анаэробных кокков и палочек соответственно в 92,9% случаев (χ2 = 0,04, р = 0,840, χ2 = 0,01, р = 0,907; χ2 = 1,15, р = 0,284, χ2 = 2,52, р = 0,113) и 48,1% (χ2 = 0,07, р = 0,785; χ2 = 0,05, р = 0,816) проводимых исследований по сравнению с группой сравнения, однако данные изменения не являются статистически значимыми (p > 0,1). При оценке состояния индекса гигиены полости рта выявлена неудовлетворительная гигиена, в пробах ротовой жидкости определен сдвиг в кислую сторону (согласно тесту Манна – Уитни, р < 0,01) (табл. 1), в жалобах пациентов чаще всего превалировали боль, жжение слизистой оболочки рта (согласно χ2 -критерию с поправкой Йетса, р < 0,01) (табл. 2).

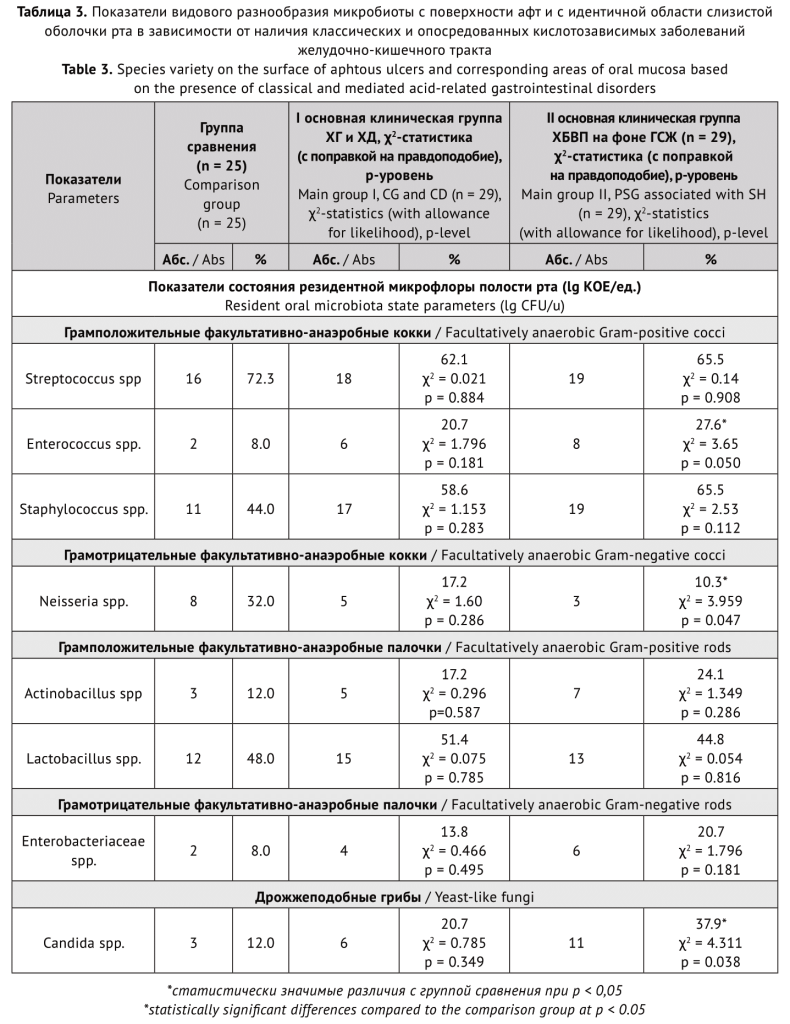

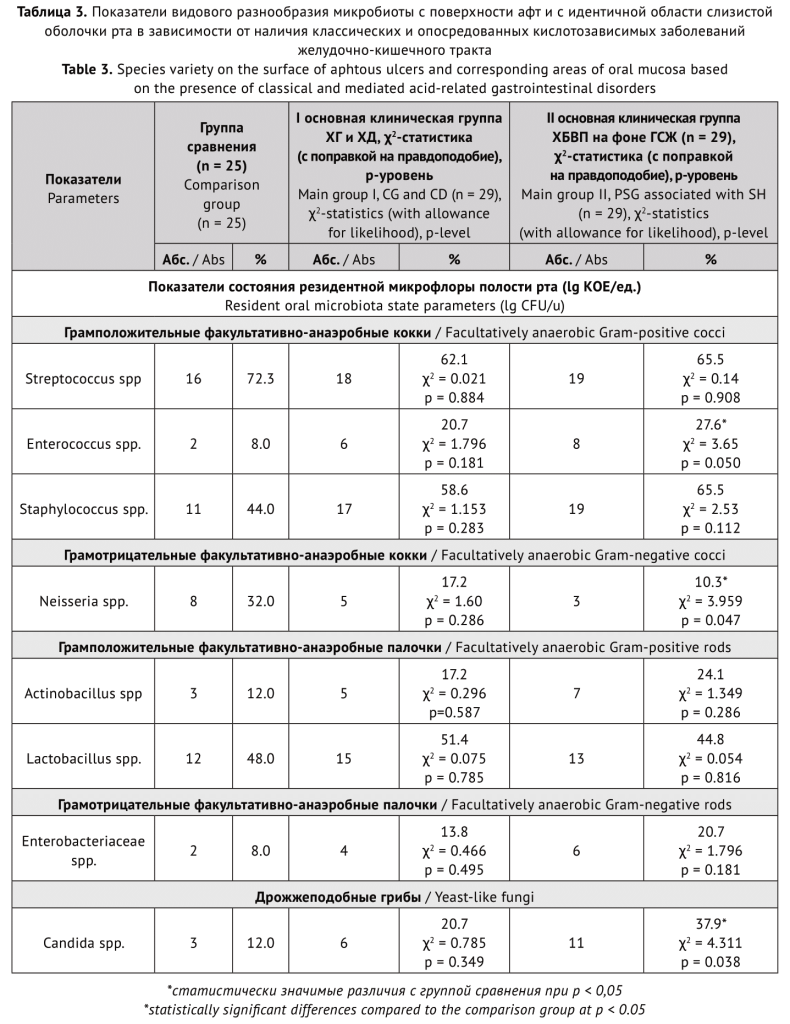

В I основной клинической группе с наличием хронического гастрита и дуоденита при выявленных значениях индекса гигиены – ONI-s – Ме = 2,75; (Q1 = 2,05; Q3 = 3,25), (p < 0,001) и рН ротовой жидкости в Ме = 5,3; (Q1 = 5,1; Q3 = 5,63), (p < 0,001) (табл. 1) в исследуемом биотопе чаще всего превалировали грамположительные факультативно-анаэробные кокки в среднем в 89,7% случаев, при этом соотношение Staphylococcus spp: Streptococcus spp составило 1:1, из представителей грамположительных факультативно-анаэробных палочек в 51,4% случаев (р > 0,2) превалировали Lactobacillus spp. в среднем количестве 5,0 lg КОЕ/ед., в 20,7% (р > 0,2) случаев выявлялись условно-патогенные микроорганизмы в виде Candida spp. в количестве 3,9 lg КОЕ/ед (табл. 3).

Во II основной клинической группе с наличием хронического вторичного билиарного панкреатита на фоне гиперацидной секреции желудка индекс зубного налета ONI-s неудовлетворительный Ме = 3,35; (Q1 = 2,85; Q3 = 3,5), (p < 0,001), рН ротовой жидкости Ме = 5,6; (Q1 = 5,3; Q3 = 6,1), (p < 0,005), (табл. 1), в составе исследуемой микробиоты грамположительные факультативно-анаэробные кокки выявлены в 100% случаев микробиологических исследований, их соотношение соответственно 1:1, в 44,8% (р > 0,2) случаев выявлены Lactobacillus spp. в количестве 5,0 lg КОЕ/ед, содержание видового разнообразия Candida spp. составило 3,9 lg КОЕ/ед в 37,9% исследований (р < 0,05) (табл. 3).

Тем не менее, анализ данных изучаемого состава микробиоты с поверхности афтозных элементов у пациентов, формирующих основные клинические группы, позволил выявить частоту выделения представителей стафилококковой флоры и доли S. aureus соответственно выше в 1,33 и 1,49 раза, чем в группе сравнения, однако согласно критерию χ2 такое превышение не является статистически значимым (р > 0,1) (табл. 3).

В группе сравнения в исследуемой микробиоте выявлены микроорганизмы, входящие в семейство грамположительных факультативно-анаэробных кокков в среднем в 88,0% случаев, при этом соотношение Staphylococcus spp: Streptococcus spp составило 1:1,5, молочно-кислые бактерии в виде Lactobacillus spp. выявлены в 48,0% случаев в количестве 6,3 lg КОЕ/ед, дрожжевые грибы в виде Candida spp. выявлены только в 12,0% случаев исследований, и их количество составило в среднем 3,0 lg КОЕ/ед (табл. 3).

Частота обнаружения S. epidermidis в микробиоте с поверхности афт у пациентов всех исследуемых клинических групп составила соответственно 28,0%, 27,6% и 31,0% случаев. Доля гемолитических форм в группе сравнения составила 4,0%. В I основной клинической группе с наличием хронического гастрита и дуоденита в исследуемой микробиоте с поверхности афт доля гемолитических форм составила 10,3% (увеличение в 2,5 раза, p > 0,2), во II основной клинической группе с наличием хронического вторичного билиарного панкреатита на фоне гиперацидной секреции желудка соответственно в 20,6% случаев (увеличение в 5 раз, p < 0,1), отличие от данных группы сравнения.

Частота обнаружения в исследуемой микробиоте представителей факультативных анаэробов рода Streptococcus и молочно-кислых Lactobacillus spp. у всех лиц, формирующих основные клинические группы и группу сравнения колебалась в пределах 62,1-65,5% и 44,8-51,4% случаев соответственно. Содержание Streptococcus spp. в группе сравнения составило 4,5 lg КОЕ/ед, соотношение Str. Mutans : Str. Sanguinis : Str. milleri составляло 9:6:1. Содержание Streptococcus spp. в I основной клинической группе с хроническим гастритом и дуоденитом составило 3,8 lg КОЕ/ед., соотношение Str. Mutans : Str.sanguinis : Str. Milleri 2.3:2.8:1. Содержание Streptococcus spp. во II основной клинической группе с хроническим вторичным билиарным панкреатитом на фоне гиперацидной секреции желудка составило 3,0 lg КОЕ/ед., а соотношение Str. Mutans : Str.sanguinis : Str. Milleri 2.8:3.3:1. Наблюдаемые изменения в видовом составе исследуемой микробиоты с поверхности афтозных элементов могут свидетельствовать о влиянии классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При анализе данных изменения состава микрофлоры формирующих исследуемый нормобиом полости рта наблюдается выраженное изменение ассоциативных межмикробных связей в I и II основных клинических группах. Так, снижение представителей Streptococcus spp. в I основной клинической группе с наличием ХГ и ХД сопровождается повышением представителей рода Lactobacillus, во II основной клинической группе с наличием ХВБП на фоне ГСЖ изменение ассоциативных связей представлено достоверным повышением Enterococcus spp (согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р < 0,05) на фоне снижения Lactobacillus spp. Признаком нарушения исследуемой микробиоты полости рта во всех исследуемых основных клинических группах явилось выделение представителей Enterobacteriaceae sp. и Candida spp. Соответственно в I основной клинической группе выделение представителей Enterobacteriaceae sp. и Candida spp. выше в 1,7 раза по сравнению с группой лиц, у которых проведена эрадикация Helicobacter pylori (группа сравнения) (согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р > 0,1).

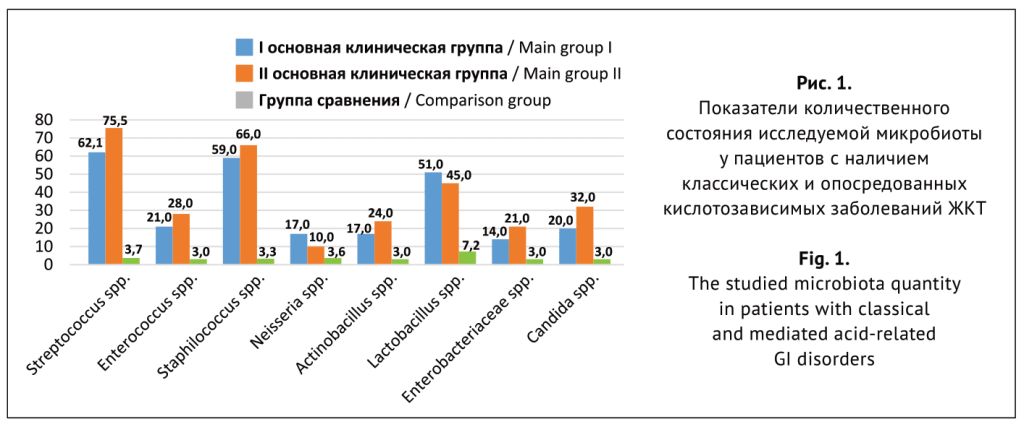

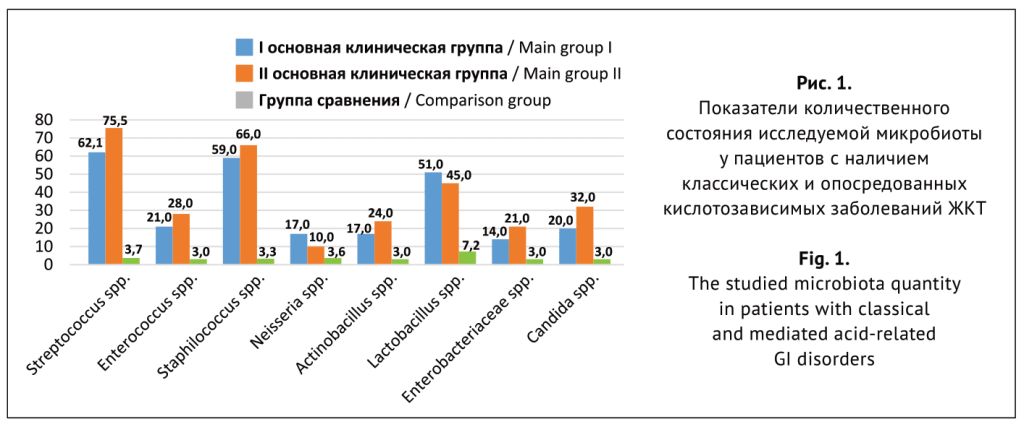

Выделение представителей Enterobacteriaceae sp. и Candida spp. во II основной клинической группе лиц с ХВБП на фоне ГСЖ выше в 2,6 и 3,2 раза данных, полученных у группы сравнения (согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р < 0,05 для Candida spp. и р > 0,1 для Enterobacteriaceae sp), статистически значимое различие с группой сравнения при р < 0,05 наблюдалось и для представителей Neisseria spp. В группе сравнения в исследуемой микробиоте содержание Staphylococcus spp., Neisseria spp., Streptococcus spp и Lactobacillus spp. колебалось в пределах от 3,3 до 7,2 lg КОЕ/ед (рис. 1).

В I основной клинической группе с наличием ХГ и ХД в исследуемой микробиоте с поверхности афт отмечено увеличение в среднем в 1,2 раза количества грамположительных факультативно-анаэробных кокков и дрожжевой флоры на фоне снижения в 0,7 раза грамположительных факультативно-анаэробных палочек по сравнению с группой сравнения, однако эти изменения не являются статистически значимыми (р > 0,1), при этом их общее содержание от 3,0 до 5,2 lg КОЕ/ед.

Во II основной клинической группе с наличием ХВБП на фоне ГСЖ в исследуемой микробиоте с поверхности афт содержание грамположительных факультативно-анаэробных кокков, палочек и дрожжевой флоры наблюдалось от 3,0 до 4,3 lg КОЕ/ед. В исследуемой микробиоте выявлено снижение в 0,8 раз количества оральных стрептококков и в 0,6 раз грамотрицательных факультативно-анаэробных кокков и палочек, повышение в 1,4 и 1,2 раза грамположительных и грамотрицательных факультативно-анаэробных кокков и палочек по сравнению с группой сравнения (однако такие превышения статистически незначимы согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р > 0,1).

Сравнительный анализ ассоциативных взаимосвязей между рядом представителей, формирующих исследуемую микробиоту, полученную с поверхности афтозных элементов, показал, что в группе с ХГ и ХД на фоне увеличения в 1,3 раза доли представителей оральных стрептококков и молочно-кислых бактерий происходит снижение в 0,8 раз доли прочих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, у лиц с ХВБП на фоне ГСЖ в микробиоте полости рта отмечено снижение в 0,8 раза количества оральных стрептококков и молочно-кислых бактерий и повышение в 1,2 раза доли прочих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у обследуемых лиц, формирующих клинические группы с классическими и опосредованными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в составе микробиоты с поверхности афтозных элементов и из полости рта выявлено увеличение в 1,7 и 3,2 раза количества Candida spp., в 1,7 и 2,6 раза (p > 0,2) грамположительных факультативно-анаэробных кокков, в 1,4 и 2,0 раза (p > 0,2) грамположительных факультативно-анаэробных палочек, доли прочих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов соответственно в 1,3 и 1,5 раза (p > 0,2) и 2,6 и 3,5 раза (p > 0,2), на фоне сниженного количества сапрофитных нейссерий в 1,9 и 3,1 раза (p > 0,2).

В клинической группе лиц с ХБВП на фоне ГСЖ в исследуемой микробиоте наблюдается более достоверное повышение доли Candida spp., доли прочих грамотрицательных и грамположительных микрорганизмов при p < 0,05, со значительным снижением на этом фоне доли сапрофитных нейссерий при p < 0,05.

В исследуемой микробиоте полости рта пациентов с наличием классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта выявлены нарушения соотношения ее состава, выраженность которых более значима у лиц с хроническим билиарнозависимом панкреатитом на фоне гиперацидной секреции желудка.

У пациентов с наличием основных и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта развитие патологии слизистой оболочки проявляется на фоне изменения микробиоты полости рта, это в свою очередь способствует утяжелению их клинических проявлений и способствует выбору правильной тактики диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Караков КГ, Власова ТН, Оганян АВ, Хачатурян АЭ, Тимирчева ВВ, Асламова КЕ, и др. Критерии выбора метода коррекции дисбактериоза органов полости рта. Проблемы стоматологии. 2020;16(2):17-21. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-2-17-21

2. Житкова ЛА, Камлук ЕБ, Монина ЕВ, Павленко ВМ, Васяева ЛЕ, Петрова ВА, и др. Современные аспекты этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения хронического афтозного стоматита. Здравоохранение Дальнего Востока. 2018;1(75):44-46. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35420436

3. Успенская ОА, Шевченко ЕА, Казарина НВ, Легостаева МВ. Состояние микробиоценоза полости рта при десквамативном глоссите, ассоциированном с синдромом избыточного бактериального роста в тонком кишечнике. Пародонтология. 2019:24(1):39-43. doi:10.25636/PMP.1.2019.1.7

4. Орехова ЛЮ, Атрушкевич ВГ, Михальченко ДВ, Горбачева ИА, Лапина НВ. Стоматологическое здоровье и полиморбидность: анализ современных подходов к лечению стоматологических заболеваний. Пародонтология. 2017;22(3):15-17. Режим доступа: https://www.parodont.ru/jour/article/view/121

5. Edgar NR, Saleh D, Miller RA. Recurrent Aphthous Stomatitis: A Review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 2019;10(3):26-36. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367879/

6. Giannetti L, Murri Dello Diago A, Lo Muzio L. Recurrent aphtous stomatitis. Minerva stomatologica. 2018;67(3):125-128. doi: 10.23736/S0026-4970.18.04137-7

7. Tarakji B, Gazal G, Al-Maweri SA, Azzeghaiby SN, Alaizari N. Guideline for the Diagnosis and Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis for Dental Practitioners. Journal of International Oral Health. 2015;7(5):74-80. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441245/

8. Rivera C. Essentials of recurrent aphthous stomatitis. Biomedical reports. 2019;11(2):47-50. doi: 10.3892/br.2019.1221

9. Рабинович ОФ, Абрамова ЕС, Умарова КВ, Рабинович ИМ. Аспекты этиологии и патогенеза рецидивирующего афтозного стоматита. Клиническая стоматология. 2015;4(76):8-13. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25136352

10. Гилева ОС, Либик ТВ, Позднякова АА, Гибадуллина НВ, Сюткина ЕС, Коротин СВ. Заболевания слизистой оболочки полости рта: методы диагностики и лечения. Dental Forum. 2019;1(72):27-36. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37307583

11. Лавровская ЯА, Романенко ИГ, Лавровская ОМ, Придатко ИС. Кандидоз слизистой оболочки рта при дисбиотических изменениях. Крымский терапевтический журнал. 2017;3(34):27-30. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30068129

12. Крюков АИ, Кунельская НЛ, Гуров АВ, Изотова ГН, Старостина АЕ, Лапченко АС. Клинико-микробиологическая характеристика дисбиотических изменений слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. Медицинский Совет. 2016;(6):32-35. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26103968

13. Yang Z, Cui Q, An R, Wang J, Song X, Shen Y, и др. Comparison of Microbiomes in Ulcerative and Normal Mucosa of Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS)-affected Patients. BioMed Central Oral Health. 2020;20;1:128. doi: 10.1186/s12903-020-01115-5

14. Сайгушева ЛА, Миронов АЮ, Куяров АВ, Дудко ЕФ. Диагностическая информативность факторов патогенности микрофлоры слизистой оболочки рта при рецидивирующем афтозном стоматите у жителей Севера. Клиническая стоматология. 2014;4(72):32-36. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22615943

Актуальность. Авторами установлено, что на изменение микробиоты и развитие патологии слизистой оболочки влияют классические и опосредованные кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Цель – изучение особенностей микробиоты полости рта у пациентов с патологией слизистой оболочки на фоне основных и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы. В исследование включены 58 пациентов с наличием патологии слизистой оболочки рта на фоне хронического гастрита и дуоденита, хронического вторичного билиарнозависимого панкреатита на фоне гиперацидной секреции желудка. Группу сравнения составили 25 человек с ранее установленными кислотозависимыми заболеваниями ЖКТ и проведенной на момент клинического обследования эрадикацией Helicobacter pylori с отсутствием патологии слизистой оболочки рта.

Результаты. Исследование показало, что в пробах ротовой жидкости у лиц с наличием на слизистой оболочке рта афт выявлено смещение рН в кислую сторону в сравнении с группой без патологии слизистой оболочки рта (группа сравнения) (p < 0,001). Соотношение состава исследуемой микробиоты с поверхности афт и из полости рта в основных группах показало увеличение количества Candida spp. в 1,7 и 3,2 раза (p > 0,2), Enterobacteriaceae spp. в 1,7 и 2,6 раза, (p > 0,2), Actinobacillus spp. в 1,4 и 2,0 раза (p > 0,2), Staphylococcus spp. в 1,3 и 1,5 раза (p > 0,2), Enterococcus spp. 2,6 и 3,5 раза (p > 0,2), и снижение Neisseria spp. в 1,9 и 3,1 раза (p > 0,2). В основной группе II (группа ХБВП на фоне ГСЖ) в изучаемой микробиоте наблюдается их достоверное увеличение изучаемой микробиоты p < 0,05 и достоверное снижение Neisseria spp. при p < 0,05.

Заключение. В составе исследуемой микробиоты с поверхности афтозных элементов, полученной у лиц с хроническим билиарозависимым панкреатитом на фоне гиперацидной секреции желудка, выявлено значительное превалирование ряда представителей грамположительных и грамотрицательных факультативноанаэробных и условно-патогенных микроорганизмов, способствующих утяжелению клинических особенностей патологии слизистой оболочки рта.

Ключевые слова: микробиота, Candida spp., афты, боль, кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Анатомо-физиологическая близость полости рта непосредственно с пищеварительным трактом создает предпосылки вовлечения собственно слизистой оболочки рта в хронический патологический процесс при классических и опосредованных кислотозависимых заболеваниях желудочно-кишечного тракта [6-9, 11-14].

Наблюдения российских и зарубежных исследователей свидетельствуют, что при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ пациенты чаще всего предъявляют жалобы на боль, жжение, неприятные ощущения в полости рта, появление различных болезненных элементов на слизистой оболочке рта, наличие различного цвета налетов на дорсальной поверхности языка [1, 3]. Присоединение к воспалительному процессу условнопатогенных микроорганизмов способствует проявлению кандидоза слизистой оболочки рта [4-6, 8].

В развитии рецидивирующего афтозного стоматита несомненна роль влияния классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний ЖКТ, поскольку в биотопе желудка присутствуют различные виды резидентной аэробной и факультативной флоры с превалированием стафилококков, стрептококков, лактобактерий соответственно в 61,1%, 55,5% и 50% случаев исследований. В 44% случаев выявляется микроаэрофил – H. Рylori, в 22,2% условно-патогенная микрофлора, в том числе представители дрожжеподобных грибов рода Candida [1, 2, 5, 7, 8, 10].

Выявленные особенности клинических проявлений рецидивирующих афт на фоне наличия основных и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта взаимосвязаны с нарушением микробиоты полости рта, что позволяет дифференцированно подходить к формированию определенных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий [2, 6].

Цель исследования – изучение микробиоты полости рта у пациентов с патологией слизистой оболочки на фоне классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения клинико-лабораторного обследования была сформирована выборка из 125 пациентов, при этом критерием отбора являлось наличие патологии слизистой оболочки – рецидивирующих афт (в период наблюдения либо в анамнезе), образующихся на фоне кислотозависимых заболеваний ЖКТ. Обследуемые пациенты были разделены на три группы, причем основанием перегруппировки было следующее: I основную группу (49 пациентов) составили пациенты с хроническим гастритом и дуоденитом (ХГ и ХД), на момент обследования которых имелись в полости рта рецидивирующие афты (29 обследуемых, 59,2%), у 20 (40,8%) наблюдались в анамнезе, II основную группу сформировал 51 пациент с хроническим вторичным билиарнозависимым панкреатитом (ХВБП) на фоне гиперацидной секреции желудка (ГСЖ), среди которых у 29 (56,8%) наблюдались рецидивирующие афты на момент осмотра, у 19,6% афты были в анамнезе, группа сравнения состояла из 25 пациентов с ранее установленными кислотозависимыми заболеваниями ЖКТ и проведенной на момент клинического обследования эрадикацией Helicobacter pylori, без проявлений патологии слизистой оболочки рта. В результате проведенной выборки пациенты основных клинических групп были усечены до количества пациентов с наличием на слизистой оболочке рта проявлений рецидивирующих афт (соответственно по 29 человек в каждой).

Клиническое стоматологическое обследование включало сбор анамнеза, анализ жалоб в виде болезненного покалывания, жжения, оценку клинического состояния слизистой оболочки рта, оценка гигиенического состояния полости рта на основании индекса Oral Hygiene Index Simplifed – OHI-S). Кислотность ротовой жидкости определяли с использованием универсальной индикаторной лакмусовой бумаги c интервалом рН-1-14.

У пациентов основных клинических групп с наличием рецидивирующих афт на слизистой оболочке рта взятие материала для исследования состава микробиоты проводили непосредственно с морфологических элементов. В группе сравнения также параллельно проводили исследование микробиоты, взятой с поверхности слизистой оболочки рта идентичных областей. Исследование микробиоты проводилось по общепринятым методикам, посев осуществляли на специальные дифференциальнодиагностические среды серии HiCrome, полученные результаты выражали через десятичный логарифм (lg) числа колониеобразующих единиц (КОЕ/ед).

В качестве тестов для статистического сравнения выборок использовали для количественных данных – критерий Манна – Уитни, для частотных (номинальных) признаков – критерий χ2 с поправкой на правдоподобие (поправка была сделана из-за малого числа наблюдений частот некоторых признаков). Для анализа различий при сравнении с группой, в которой не наблюдался фактор риска, использовали χ2 -критерий с поправкой Йетса. В тестах в качестве нулевой гипотезы рассматривалось предположение об отсутствии различий с группой сравнения соответственно в центральных точках распределения и в частотах наблюдения признака (есть/нет). Нулевую гипотезу отклоняли в пользу альтернативной при p < 0,05. Для оценки распределения числовых признаков использовали медиану Me и межквартильный интервал (Q1, Q3). В качестве инструментального средства использовали открытую программную среду статистических расчетов R.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведенного исследования показали, что практически у всех обследованных лиц основных клинических групп пациентов в пробах взятых с поверхности афт обнаружено повышение количества грамположительных факультативно-анаэробных кокков и палочек соответственно в 92,9% случаев (χ2 = 0,04, р = 0,840, χ2 = 0,01, р = 0,907; χ2 = 1,15, р = 0,284, χ2 = 2,52, р = 0,113) и 48,1% (χ2 = 0,07, р = 0,785; χ2 = 0,05, р = 0,816) проводимых исследований по сравнению с группой сравнения, однако данные изменения не являются статистически значимыми (p > 0,1). При оценке состояния индекса гигиены полости рта выявлена неудовлетворительная гигиена, в пробах ротовой жидкости определен сдвиг в кислую сторону (согласно тесту Манна – Уитни, р < 0,01) (табл. 1), в жалобах пациентов чаще всего превалировали боль, жжение слизистой оболочки рта (согласно χ2 -критерию с поправкой Йетса, р < 0,01) (табл. 2).

В I основной клинической группе с наличием хронического гастрита и дуоденита при выявленных значениях индекса гигиены – ONI-s – Ме = 2,75; (Q1 = 2,05; Q3 = 3,25), (p < 0,001) и рН ротовой жидкости в Ме = 5,3; (Q1 = 5,1; Q3 = 5,63), (p < 0,001) (табл. 1) в исследуемом биотопе чаще всего превалировали грамположительные факультативно-анаэробные кокки в среднем в 89,7% случаев, при этом соотношение Staphylococcus spp: Streptococcus spp составило 1:1, из представителей грамположительных факультативно-анаэробных палочек в 51,4% случаев (р > 0,2) превалировали Lactobacillus spp. в среднем количестве 5,0 lg КОЕ/ед., в 20,7% (р > 0,2) случаев выявлялись условно-патогенные микроорганизмы в виде Candida spp. в количестве 3,9 lg КОЕ/ед (табл. 3).

Во II основной клинической группе с наличием хронического вторичного билиарного панкреатита на фоне гиперацидной секреции желудка индекс зубного налета ONI-s неудовлетворительный Ме = 3,35; (Q1 = 2,85; Q3 = 3,5), (p < 0,001), рН ротовой жидкости Ме = 5,6; (Q1 = 5,3; Q3 = 6,1), (p < 0,005), (табл. 1), в составе исследуемой микробиоты грамположительные факультативно-анаэробные кокки выявлены в 100% случаев микробиологических исследований, их соотношение соответственно 1:1, в 44,8% (р > 0,2) случаев выявлены Lactobacillus spp. в количестве 5,0 lg КОЕ/ед, содержание видового разнообразия Candida spp. составило 3,9 lg КОЕ/ед в 37,9% исследований (р < 0,05) (табл. 3).

Тем не менее, анализ данных изучаемого состава микробиоты с поверхности афтозных элементов у пациентов, формирующих основные клинические группы, позволил выявить частоту выделения представителей стафилококковой флоры и доли S. aureus соответственно выше в 1,33 и 1,49 раза, чем в группе сравнения, однако согласно критерию χ2 такое превышение не является статистически значимым (р > 0,1) (табл. 3).

В группе сравнения в исследуемой микробиоте выявлены микроорганизмы, входящие в семейство грамположительных факультативно-анаэробных кокков в среднем в 88,0% случаев, при этом соотношение Staphylococcus spp: Streptococcus spp составило 1:1,5, молочно-кислые бактерии в виде Lactobacillus spp. выявлены в 48,0% случаев в количестве 6,3 lg КОЕ/ед, дрожжевые грибы в виде Candida spp. выявлены только в 12,0% случаев исследований, и их количество составило в среднем 3,0 lg КОЕ/ед (табл. 3).

Частота обнаружения S. epidermidis в микробиоте с поверхности афт у пациентов всех исследуемых клинических групп составила соответственно 28,0%, 27,6% и 31,0% случаев. Доля гемолитических форм в группе сравнения составила 4,0%. В I основной клинической группе с наличием хронического гастрита и дуоденита в исследуемой микробиоте с поверхности афт доля гемолитических форм составила 10,3% (увеличение в 2,5 раза, p > 0,2), во II основной клинической группе с наличием хронического вторичного билиарного панкреатита на фоне гиперацидной секреции желудка соответственно в 20,6% случаев (увеличение в 5 раз, p < 0,1), отличие от данных группы сравнения.

Частота обнаружения в исследуемой микробиоте представителей факультативных анаэробов рода Streptococcus и молочно-кислых Lactobacillus spp. у всех лиц, формирующих основные клинические группы и группу сравнения колебалась в пределах 62,1-65,5% и 44,8-51,4% случаев соответственно. Содержание Streptococcus spp. в группе сравнения составило 4,5 lg КОЕ/ед, соотношение Str. Mutans : Str. Sanguinis : Str. milleri составляло 9:6:1. Содержание Streptococcus spp. в I основной клинической группе с хроническим гастритом и дуоденитом составило 3,8 lg КОЕ/ед., соотношение Str. Mutans : Str.sanguinis : Str. Milleri 2.3:2.8:1. Содержание Streptococcus spp. во II основной клинической группе с хроническим вторичным билиарным панкреатитом на фоне гиперацидной секреции желудка составило 3,0 lg КОЕ/ед., а соотношение Str. Mutans : Str.sanguinis : Str. Milleri 2.8:3.3:1. Наблюдаемые изменения в видовом составе исследуемой микробиоты с поверхности афтозных элементов могут свидетельствовать о влиянии классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При анализе данных изменения состава микрофлоры формирующих исследуемый нормобиом полости рта наблюдается выраженное изменение ассоциативных межмикробных связей в I и II основных клинических группах. Так, снижение представителей Streptococcus spp. в I основной клинической группе с наличием ХГ и ХД сопровождается повышением представителей рода Lactobacillus, во II основной клинической группе с наличием ХВБП на фоне ГСЖ изменение ассоциативных связей представлено достоверным повышением Enterococcus spp (согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р < 0,05) на фоне снижения Lactobacillus spp. Признаком нарушения исследуемой микробиоты полости рта во всех исследуемых основных клинических группах явилось выделение представителей Enterobacteriaceae sp. и Candida spp. Соответственно в I основной клинической группе выделение представителей Enterobacteriaceae sp. и Candida spp. выше в 1,7 раза по сравнению с группой лиц, у которых проведена эрадикация Helicobacter pylori (группа сравнения) (согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р > 0,1).

Выделение представителей Enterobacteriaceae sp. и Candida spp. во II основной клинической группе лиц с ХВБП на фоне ГСЖ выше в 2,6 и 3,2 раза данных, полученных у группы сравнения (согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р < 0,05 для Candida spp. и р > 0,1 для Enterobacteriaceae sp), статистически значимое различие с группой сравнения при р < 0,05 наблюдалось и для представителей Neisseria spp. В группе сравнения в исследуемой микробиоте содержание Staphylococcus spp., Neisseria spp., Streptococcus spp и Lactobacillus spp. колебалось в пределах от 3,3 до 7,2 lg КОЕ/ед (рис. 1).

В I основной клинической группе с наличием ХГ и ХД в исследуемой микробиоте с поверхности афт отмечено увеличение в среднем в 1,2 раза количества грамположительных факультативно-анаэробных кокков и дрожжевой флоры на фоне снижения в 0,7 раза грамположительных факультативно-анаэробных палочек по сравнению с группой сравнения, однако эти изменения не являются статистически значимыми (р > 0,1), при этом их общее содержание от 3,0 до 5,2 lg КОЕ/ед.

Во II основной клинической группе с наличием ХВБП на фоне ГСЖ в исследуемой микробиоте с поверхности афт содержание грамположительных факультативно-анаэробных кокков, палочек и дрожжевой флоры наблюдалось от 3,0 до 4,3 lg КОЕ/ед. В исследуемой микробиоте выявлено снижение в 0,8 раз количества оральных стрептококков и в 0,6 раз грамотрицательных факультативно-анаэробных кокков и палочек, повышение в 1,4 и 1,2 раза грамположительных и грамотрицательных факультативно-анаэробных кокков и палочек по сравнению с группой сравнения (однако такие превышения статистически незначимы согласно критерию χ2 с поправкой на правдоподобие р > 0,1).

Сравнительный анализ ассоциативных взаимосвязей между рядом представителей, формирующих исследуемую микробиоту, полученную с поверхности афтозных элементов, показал, что в группе с ХГ и ХД на фоне увеличения в 1,3 раза доли представителей оральных стрептококков и молочно-кислых бактерий происходит снижение в 0,8 раз доли прочих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, у лиц с ХВБП на фоне ГСЖ в микробиоте полости рта отмечено снижение в 0,8 раза количества оральных стрептококков и молочно-кислых бактерий и повышение в 1,2 раза доли прочих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у обследуемых лиц, формирующих клинические группы с классическими и опосредованными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в составе микробиоты с поверхности афтозных элементов и из полости рта выявлено увеличение в 1,7 и 3,2 раза количества Candida spp., в 1,7 и 2,6 раза (p > 0,2) грамположительных факультативно-анаэробных кокков, в 1,4 и 2,0 раза (p > 0,2) грамположительных факультативно-анаэробных палочек, доли прочих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов соответственно в 1,3 и 1,5 раза (p > 0,2) и 2,6 и 3,5 раза (p > 0,2), на фоне сниженного количества сапрофитных нейссерий в 1,9 и 3,1 раза (p > 0,2).

В клинической группе лиц с ХБВП на фоне ГСЖ в исследуемой микробиоте наблюдается более достоверное повышение доли Candida spp., доли прочих грамотрицательных и грамположительных микрорганизмов при p < 0,05, со значительным снижением на этом фоне доли сапрофитных нейссерий при p < 0,05.

В исследуемой микробиоте полости рта пациентов с наличием классических и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта выявлены нарушения соотношения ее состава, выраженность которых более значима у лиц с хроническим билиарнозависимом панкреатитом на фоне гиперацидной секреции желудка.

У пациентов с наличием основных и опосредованных кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта развитие патологии слизистой оболочки проявляется на фоне изменения микробиоты полости рта, это в свою очередь способствует утяжелению их клинических проявлений и способствует выбору правильной тактики диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Караков КГ, Власова ТН, Оганян АВ, Хачатурян АЭ, Тимирчева ВВ, Асламова КЕ, и др. Критерии выбора метода коррекции дисбактериоза органов полости рта. Проблемы стоматологии. 2020;16(2):17-21. doi: 10.18481/2077-7566-20-16-2-17-21

2. Житкова ЛА, Камлук ЕБ, Монина ЕВ, Павленко ВМ, Васяева ЛЕ, Петрова ВА, и др. Современные аспекты этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения хронического афтозного стоматита. Здравоохранение Дальнего Востока. 2018;1(75):44-46. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35420436

3. Успенская ОА, Шевченко ЕА, Казарина НВ, Легостаева МВ. Состояние микробиоценоза полости рта при десквамативном глоссите, ассоциированном с синдромом избыточного бактериального роста в тонком кишечнике. Пародонтология. 2019:24(1):39-43. doi:10.25636/PMP.1.2019.1.7

4. Орехова ЛЮ, Атрушкевич ВГ, Михальченко ДВ, Горбачева ИА, Лапина НВ. Стоматологическое здоровье и полиморбидность: анализ современных подходов к лечению стоматологических заболеваний. Пародонтология. 2017;22(3):15-17. Режим доступа: https://www.parodont.ru/jour/article/view/121

5. Edgar NR, Saleh D, Miller RA. Recurrent Aphthous Stomatitis: A Review. The Journal of clinical and aesthetic dermatology. 2019;10(3):26-36. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367879/

6. Giannetti L, Murri Dello Diago A, Lo Muzio L. Recurrent aphtous stomatitis. Minerva stomatologica. 2018;67(3):125-128. doi: 10.23736/S0026-4970.18.04137-7

7. Tarakji B, Gazal G, Al-Maweri SA, Azzeghaiby SN, Alaizari N. Guideline for the Diagnosis and Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis for Dental Practitioners. Journal of International Oral Health. 2015;7(5):74-80. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441245/

8. Rivera C. Essentials of recurrent aphthous stomatitis. Biomedical reports. 2019;11(2):47-50. doi: 10.3892/br.2019.1221

9. Рабинович ОФ, Абрамова ЕС, Умарова КВ, Рабинович ИМ. Аспекты этиологии и патогенеза рецидивирующего афтозного стоматита. Клиническая стоматология. 2015;4(76):8-13. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25136352

10. Гилева ОС, Либик ТВ, Позднякова АА, Гибадуллина НВ, Сюткина ЕС, Коротин СВ. Заболевания слизистой оболочки полости рта: методы диагностики и лечения. Dental Forum. 2019;1(72):27-36. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37307583

11. Лавровская ЯА, Романенко ИГ, Лавровская ОМ, Придатко ИС. Кандидоз слизистой оболочки рта при дисбиотических изменениях. Крымский терапевтический журнал. 2017;3(34):27-30. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30068129

12. Крюков АИ, Кунельская НЛ, Гуров АВ, Изотова ГН, Старостина АЕ, Лапченко АС. Клинико-микробиологическая характеристика дисбиотических изменений слизистой оболочки полости рта и ротоглотки. Медицинский Совет. 2016;(6):32-35. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26103968

13. Yang Z, Cui Q, An R, Wang J, Song X, Shen Y, и др. Comparison of Microbiomes in Ulcerative and Normal Mucosa of Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS)-affected Patients. BioMed Central Oral Health. 2020;20;1:128. doi: 10.1186/s12903-020-01115-5

14. Сайгушева ЛА, Миронов АЮ, Куяров АВ, Дудко ЕФ. Диагностическая информативность факторов патогенности микрофлоры слизистой оболочки рта при рецидивирующем афтозном стоматите у жителей Севера. Клиническая стоматология. 2014;4(72):32-36. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22615943

Характеристики

|

Автор книги

|

И.Н. Усманова, И.А. Галимова, Р.Ф. Хуснаризанова, А.Н. Ишмухаметова, И.А. Лакман, М.А. Аль Мохамед |

|

Год выпуска

|

2022 |

Задать вопрос

Задать вопрос

Новости

Все новости

25 марта 2025

Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО

20 октября 2023

Кредит на образование с господдержкой

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2