ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Целью исследования является выявление корреляции между тяжестью пародонтита и гликемическим статусом больных сахарным диабетом. Выборку составляют стоматологические больные, страдающие сахарным диабетом 2-го типа, обратившиеся за стоматологической помощью в городах Белгороде и Архангельске. Больным проведена оценка гигиенического состояния с помощью индекса ИГР-У; при помощи разновеликого пуговчатого зонда рассчитана глубина пародонтальных карманов; определена экссудация десневой жидкости. В процессе оценки гигиенического индекса не выявлено аргументов, свидетельствующих о целесообразности раздельного изучения клиники больных сахарным диабетом (СД), проживающих в городах Белгороде и Архангельске, что послужило причиной формирования единой группы. В группе больных HbA1 c гликемией 6–7%, при хорошей гигиене полости рта количество десневой жидкости соответствовало определению «пародонт, в котором возможны доклинические изменения». У больных с плохой гигиеной полости рта превышение экссудации достигало 12–19%. Среди больных, отличающихся величиной гликированного гемоглобина HbA1 c ≥8%, в условиях хорошей и плохой гигиены экссудация десневой жидкости увеличилась до 47-63% и до 61-85% соответственно. Оценка экссудации десневой жидкости показала большую зависимость тяжести пародонтита от гликемического статуса больных, чем от гигиенического состояния полости рта.

Ключевые слова: пародонтит, сахарный диабет, гигиена, разновеликий пародонтальный зонд, десневая жидкость.

Под сахарным диабетом понимают метаболические нарушения, объединяемые хронической гипергликемией, искажающие углеводный, белковый и жировой обмен, приводящие к нарушениям фильтрации биологических жидкостей, в том числе за счёт ангиопатий. При высокой распространенности сахарного диабета 2-го типа (СД2) отмечается прирост заболеваемости во многих территориальных единицах России [1,2]. По этой причине интерес вызывает проведение по единой схеме оценки нарушений стоматологического здоровья у лиц с диабетом, проживающих в несхожих географических регионах. Ангиопатии являются патогенетическими проявлениями, свойственными пародонтиту и сахарному диабету. Ряд исследователей отмечают наличие «порочного круга», заключающегося во взаимном влиянии характера протекания диабета и пародонтита, на этом основании был сделан вывод, что лечение воспалительнодистрофических заболеваний пародонта облегчает страдания больных сахарным диабетом [3,4]. Диагностика проявлений пародонтита у больных сахарным диабетом и выявление взаимной зависимости тяжести течения диабета и пародонтита является актуальной. Наличие у больного СД2 осложняет течение хронического пародонтита. Хроническим пародонтитом страдает практически всё взрослое население, а признаки заболевания пародонта встречаются у детей в возрасте 6-8 лет, что определяет социальную значимость данного заболевания [5].

Цель исследования – выявление корреляции между тяжестью пародонтита и гликемическим статусом больных сахарным диабетом, проживающих в различных географических регионах России.

Материал и методы

При проведении открытого контролируемого исследования методом простого наблюдения мы оценивали варианты течения пародонтита в различных географических регионах России. В рамках исследования диагностика и оказание стоматологической помощи проводились в Межрегиональном центре стоматологических инноваций ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» (г. Белгород) и в Консультивно-диагностической поликлинике ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) МЗ РФ. Был рассчитан минимальный объём выборки, обусловливающий получение достоверных результатов. В исследовании приняли участие 358 человек. Из которых 177 человек родились и проживают в г. Белгород, а 181 человек являются коренными жителями г. Архангельска. За помощью обратились больные в возрасте 28-65 лет, (средний возраст 44,09±1,62 года) с диагнозом СД2, выявленным не позднее трёх лет назад (по критериям, рекомендованным ВОЗ) [6], среди больных 188 мужчин и 170 женщин (52,5% и 47,5% соответственно). Отсутствие достоверных отличий показателей гигиенического индекса больных, проживающих на севере и юге страны, обусловило формирование единой выборки. Всем больным диагноз СД2 устанавливался эндокринологами в лечебно-профилактических учреждениях городов Белгорода и Архангельска.

Критерии включения больных в выборочную совокупность: сахар крови натощак ≥ 126 мг/дл (7 ммоль/л); простпрандиальная гликемия ≥200 мг/дл (11,1 ммоль/л); наличие более 20 зубов с обязательным присутствием двух антагонирующих моляров и премоляров на одной из сторон; отрицание курения табака, приёма наркотических и токсических средств, злоупотребления алкоголем и жевательной резинкой.

Критерии исключения: наличие у пациентов иной хронической патологии, обусловливающей системный приём лекарственных средств, не связанных с СД2; беременные и кормящие грудью женщины; пациенты, нуждающиеся в эндодонтическом лечении, отмечающие повышенную стираемость зубов и патологию височно-нижнечелюстного сустава.

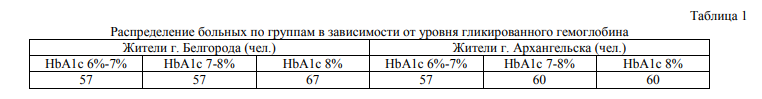

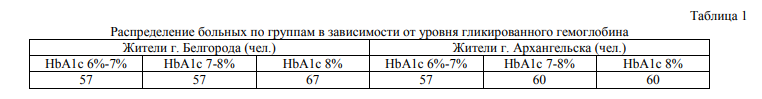

Больных с уровнем гликированного гемоглобина разделили на три группы. В первую группу вошли 114 (31,5%) больных с уровнем гликированного гемоглобина HbA1с 6-7%, во вторую – 117 (32,7%) больных с HbA1с 7-8%, третью группу составили 127 (35,5%) больных при показателях HbA1c ≥8% (табл. 1).

На первичном приёме всем больным проводили пародонтологическую диагностику, включающую оценку гигиенического состояния полости рта, определяемую индексом ИГР-У. Оценку глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов) рассчитывали, применяя разновеликий пародонтальный пуговчатый зонд. Расчёт глубины пародонтального кармана L проводили по формуле: L=l2+d2 × (l2 - l1)/(d1 - d2), где L – глубина пародонтального кармана; d1 – диаметр шарика на вершине первой рабочей части, равный 0,5 мм; d2 – диаметр шарика на вершине второй рабочей части с меньшим диаметром, равным 0,3 мм; l1 – глубина зондирования шариком диаметром d1; l2 – глубина зондирования шариком диаметром d2 [7]. Реакцию пародонта на изменения клинико-функциональ-ного состояния рассчитывали по количеству экссудации десневой жидкости в области антагонирующих моляров [8]. При оценке отклика пародонта верхних моляров полученные данные соотносили с площадью, равной 0,944±0,08см2 . Это усреднённое значение площади пропитывания десневой жидкостью полосок фильтровальной бумаги, полученное в области зубов 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, в пародонте которых возможны доклинические изменения. В процессе оценки статуса нижнечелюстных моляров применялся тот же подход, референтной величиной принята величина 0,707±0,08 см2 . Статистическая обработка полученных результатов выполнена с применением программы STATISTICA 6.

Результаты

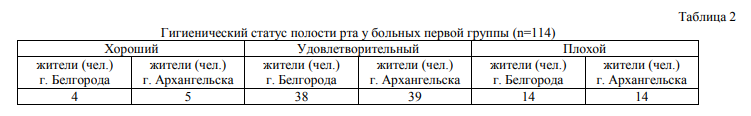

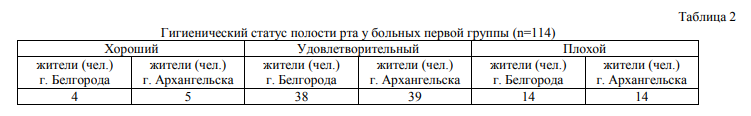

В первой группе больных хороший уровень гигиены полости рта выявлен у 24,6% больных, удовлетворительный – у 67,5%, плохой – у 7,9% при среднем гигиеническом индексе группы, равном 1,75±0,073 (табл. 2).

Различия в оценке гигиенического статуса полости рта между жителями городов Белгорода и Архангельска недостоверны (p>0,05).

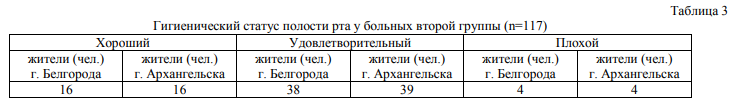

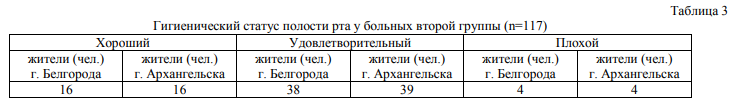

Во второй группе хорошую гигиену полости рта продемонстрировали 30,0% больных, удовлетворительную – 63,2%, плохую – 6,8%. Средний гигиенический уровень во второй группе соответствует 1,63±0,061 (табл. 3).

Различия гигиенического статуса полости рта между жителями городов Белгорода и Архангельска недостоверны (p>0,05).

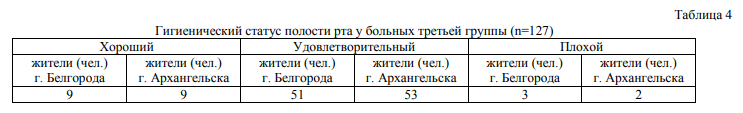

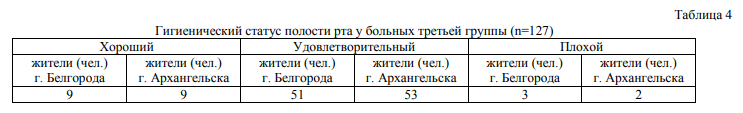

В третьей группе хороший уровень гигиены диагностирован у 14,2% больных, удовлетворительный – у 81,9%, плохой – у 3,9% больных. Средний индекс гигиены в этой группе равен 1,71±0,054 (табл. 4).

Различия гигиенического статуса полости рта между жителями городов Белгорода и Архангельска недостоверны (p>0,05).

Недостоверные отличия в гигиеническом статусе полости рта жителей городов Белгорода и Архангельска позволили больных СД2, обратившихся за пародонтологической помощью, считать одной совокупностью.

Среди больных с сахарным диабетом внутри групп с разным уровнем гликированного гемоглобина не выявлено достоверных различий глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов), зависящих от уровня гигиены полости рта. В первой группе средняя расчётная глубина равна 3,16±0,091 мм, во второй – 3,48±0,085, в третьей – 4,11±0,104. Была установлена достоверная разница в расчётной глубине зубодесневых борозд (пародонтальных карманов) между группами с уровнем гликированного гемоглобина HbA1c 6-7% и HbA1c ≥8%.

В группе больных HbA1c 6-7% экссудация десневой жидкости у лиц с хорошим гигиеническим статусом находилась на уровне, соответствующем «пародонту, в котором возможны доклинические изменения». Среди лиц с удовлетворительным гигиеническим статусом выявлено превышение референтных величин на 7-9%. У больных с плохим уровнем гигиены превышение нормы составило 12-19%.

В группе больных с 7–8% уровнем гликированного гемоглобина и с хорошей гигиеной количество десневой жидкости превышало показатели, характерные для «пародонта, в котором возможны доклинические изменения» на 20-27%, у больных с удовлетворительной и плохой гигиеной экссудация увеличена на 24-38% и 35-51% соответственно.

В третьей группе больных (HbA1c ≥8%), поддерживающих хорошую гигиену полости рта, экссудация десневой жидкости превышает референтные значения на 47-63%, у больных с удовлетворительным гигиеническим статусом превышение достигает 53-78%. При плохой гигиене объём фильтрующейся десневой жидкости повышается до 61-85%.

Обсуждение

Необходимость уточнения тяжести общесоматической патологии при прогнозировании терапии и реабилитации больных пародонтитом общеизвестна. В статье приведены данные, демонстрирующие, как тяжесть течения пародонтита, зависит от качества выполнения гигиенических процедур в группах больных с различным уровнем гликированного гемоглобина. Одной из задач исследования была оценка отличий в клинике пародонтита у лиц, проживающих на юге и севере страны. На наш взгляд, отсутствие достоверной разницы значений гигиенического индекса между группами больных, проживающих на юге и севере страны, обусловлено, во-первых, единым урбанизированным информационнокоммуникативным режимом, свойственным областным центрам, такими как города Белгород и Архангельск, во-вторых, более значимым влиянием СД2.

На основании зондирования и экссудации десневой жидкости диагноз пародонтит установлен в 93,3% случаев (334 больных). Надо полагать, что проведение рентгенологического обследования выявит характерное для пародонтита нарушение целостности корникалной пластинки в области исследуемых моляров в 100% случаев. Этот факт подтверждается отсутствием среди участвующих в исследовании лиц с уровнем экссудацией десневой жидкости, соответствующим интактному пародонту.

Все участники исследования в качестве гигиенических мероприятий отмечали чистку зубов один–два раза в день. При этом в некоторых случаях в группах с единым уровнем гликированного гемоглобина у больных, чистивших зубы дважды в день, гигиенический статус был ниже, чем у больных, реализовывавших гигиенические мероприятия один раз в день. Эта тенденция была особенно заметна при сравнении уровня гигиены среди мужчин и женщин.

Исследование показало достоверное увеличение средней глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов), связанное с уровнем гликированного гемоглобина. Так, приняв полученную в группе HbA1c 6-7%, глубину за 100%, в группе HbA1c 7-8% расчётная глубина увеличилась на 10,1%, в группе HbA1c ≥8% на 30%.

Утрата связочного аппарата, определяемая расчётом глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов), при отсутствии рентгенологического исследования является основным диагностическим критерием, характеризующим тяжесть пародонтита. Также значимым критерием оценки повреждения пародонта является оценка фильтрации десневой жидкости. При этом важно дифференцировать прирост фильтрации десневой жидкости, определя-емый инфекционной составляющей, от прироста фильтрации, индуцируемого сдвигами гомеостаза вследствие хронической гипергликемии. Исследования выявили увеличение количества десневой жидкости, связанное с увеличением уровня гликированного гемоглобина у больных при одинаковом уровне гигиены полости рта.

В группе HbA1c 6-7% при хорошей гигиене количество десневой жидкости соответствовало уровню, полученному в области зубов, в пародонте которых возможны доклинические изменения, при удовлетворительной и плохой гигиене наблюдалось превышение на 7-9% и 12-19% соответственно.

В группе HbA1c 7-8% увеличение экссудации десневой жидкости достигало 20- 27%, 24-38%, 35-51% при хорошем, удовлетворительном и плохом гигиеническом состоянии соответственно.

В группе HbA1c ≥8% в заданном гигиеническом диапазоне вывялена наибольшая экссудация с превышением референтных значений на 47-63%, 53-78% и 61-85%.

Выводы

Гигиена полости рта больных с СД2 с различным уровнем гликированного гемоглобина, проживающих в областных центрах севера и юга, не имеет существенных отличий, что определяется единым урбанизированным информационно-коммуникативным режимом.

Расчёт глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов) не является достоверным способом диагностики состояния пародонта у лиц с СД2. Вне зависимости от расчётной глубины у всех больных повышение экссудации десневой жидкости достигало пределов, свойственных пародонту, в котором возможны доклинические изменения.

Повышение экссудации десневой жидкости имеет достоверную корреляцию с уровнем гликированного гемоглобина, что свидетельствует о большей патогенетической значимости в развитии пародонтита метаболических нарушений в сравнении с повреждением пародонтальных тканей, обусловленным недостаточной гигиеной полости рта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Российский статистический ежегодник 2018: Стат.сб. Росстат. Р76. М.: Федеральная служба государственной статистики. – 2018. – 694 с.

2. Харсиева, Л.А. Распространение болезни сахарного диабета 2 степени по Республике Ингушетия / Л.А. Харсиева, А.М. Плиева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 6 (40). – С. 69-71.

3. Taylor J.J., Preshaw P.M., Lalla E., A review of the evidence for pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes, J. Clin. Periodontol. 2013;40:113–134.

4. Романенко, И.Г. Фотодинамическая терапия в лечении заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом / И.Г. Романенко, Д.С. Петров, И.А. Демьяненко // Таврический медико-биологический вестник. – 2018. – Т. 21, № 3. – С. 200-207.

5. Копытов А.А. Роль окклюзионных и гидродинамических факторов в генезе воспалительных процессов околозубных тканей и методы их компенсации: дис. … д-ра мед. наук. – Белгород, 2018. – 331 с.

6. Всемирная организация здравоохранения, Департамент надзора за неинфекционными заболеваниями. Определение и диагностика сахарного диабета и промежуточных гипергликемий / под ред. С.И. Исмаилова. – Москва. – 2006. – С.1.

7. Копытов А.А. Способ определения глубины пародонтального кармана Патент на изобретение RU 2568367 C1, 20.11.2015. Заявка № 2014141797/14 от 16.10.2014.

8. Копытов А.А., Ряховский А.Н., Цимбалистов А.В., Копытов А.А. Способ определения состояний пародонта. Патент на изобретение RU 2435505 C1, 10.12.2011. Заявка № 2010108964/15 от 10.03.2010.

Ключевые слова: пародонтит, сахарный диабет, гигиена, разновеликий пародонтальный зонд, десневая жидкость.

Под сахарным диабетом понимают метаболические нарушения, объединяемые хронической гипергликемией, искажающие углеводный, белковый и жировой обмен, приводящие к нарушениям фильтрации биологических жидкостей, в том числе за счёт ангиопатий. При высокой распространенности сахарного диабета 2-го типа (СД2) отмечается прирост заболеваемости во многих территориальных единицах России [1,2]. По этой причине интерес вызывает проведение по единой схеме оценки нарушений стоматологического здоровья у лиц с диабетом, проживающих в несхожих географических регионах. Ангиопатии являются патогенетическими проявлениями, свойственными пародонтиту и сахарному диабету. Ряд исследователей отмечают наличие «порочного круга», заключающегося во взаимном влиянии характера протекания диабета и пародонтита, на этом основании был сделан вывод, что лечение воспалительнодистрофических заболеваний пародонта облегчает страдания больных сахарным диабетом [3,4]. Диагностика проявлений пародонтита у больных сахарным диабетом и выявление взаимной зависимости тяжести течения диабета и пародонтита является актуальной. Наличие у больного СД2 осложняет течение хронического пародонтита. Хроническим пародонтитом страдает практически всё взрослое население, а признаки заболевания пародонта встречаются у детей в возрасте 6-8 лет, что определяет социальную значимость данного заболевания [5].

Цель исследования – выявление корреляции между тяжестью пародонтита и гликемическим статусом больных сахарным диабетом, проживающих в различных географических регионах России.

Материал и методы

При проведении открытого контролируемого исследования методом простого наблюдения мы оценивали варианты течения пародонтита в различных географических регионах России. В рамках исследования диагностика и оказание стоматологической помощи проводились в Межрегиональном центре стоматологических инноваций ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» (г. Белгород) и в Консультивно-диагностической поликлинике ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) МЗ РФ. Был рассчитан минимальный объём выборки, обусловливающий получение достоверных результатов. В исследовании приняли участие 358 человек. Из которых 177 человек родились и проживают в г. Белгород, а 181 человек являются коренными жителями г. Архангельска. За помощью обратились больные в возрасте 28-65 лет, (средний возраст 44,09±1,62 года) с диагнозом СД2, выявленным не позднее трёх лет назад (по критериям, рекомендованным ВОЗ) [6], среди больных 188 мужчин и 170 женщин (52,5% и 47,5% соответственно). Отсутствие достоверных отличий показателей гигиенического индекса больных, проживающих на севере и юге страны, обусловило формирование единой выборки. Всем больным диагноз СД2 устанавливался эндокринологами в лечебно-профилактических учреждениях городов Белгорода и Архангельска.

Критерии включения больных в выборочную совокупность: сахар крови натощак ≥ 126 мг/дл (7 ммоль/л); простпрандиальная гликемия ≥200 мг/дл (11,1 ммоль/л); наличие более 20 зубов с обязательным присутствием двух антагонирующих моляров и премоляров на одной из сторон; отрицание курения табака, приёма наркотических и токсических средств, злоупотребления алкоголем и жевательной резинкой.

Критерии исключения: наличие у пациентов иной хронической патологии, обусловливающей системный приём лекарственных средств, не связанных с СД2; беременные и кормящие грудью женщины; пациенты, нуждающиеся в эндодонтическом лечении, отмечающие повышенную стираемость зубов и патологию височно-нижнечелюстного сустава.

Больных с уровнем гликированного гемоглобина разделили на три группы. В первую группу вошли 114 (31,5%) больных с уровнем гликированного гемоглобина HbA1с 6-7%, во вторую – 117 (32,7%) больных с HbA1с 7-8%, третью группу составили 127 (35,5%) больных при показателях HbA1c ≥8% (табл. 1).

На первичном приёме всем больным проводили пародонтологическую диагностику, включающую оценку гигиенического состояния полости рта, определяемую индексом ИГР-У. Оценку глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов) рассчитывали, применяя разновеликий пародонтальный пуговчатый зонд. Расчёт глубины пародонтального кармана L проводили по формуле: L=l2+d2 × (l2 - l1)/(d1 - d2), где L – глубина пародонтального кармана; d1 – диаметр шарика на вершине первой рабочей части, равный 0,5 мм; d2 – диаметр шарика на вершине второй рабочей части с меньшим диаметром, равным 0,3 мм; l1 – глубина зондирования шариком диаметром d1; l2 – глубина зондирования шариком диаметром d2 [7]. Реакцию пародонта на изменения клинико-функциональ-ного состояния рассчитывали по количеству экссудации десневой жидкости в области антагонирующих моляров [8]. При оценке отклика пародонта верхних моляров полученные данные соотносили с площадью, равной 0,944±0,08см2 . Это усреднённое значение площади пропитывания десневой жидкостью полосок фильтровальной бумаги, полученное в области зубов 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, в пародонте которых возможны доклинические изменения. В процессе оценки статуса нижнечелюстных моляров применялся тот же подход, референтной величиной принята величина 0,707±0,08 см2 . Статистическая обработка полученных результатов выполнена с применением программы STATISTICA 6.

Результаты

В первой группе больных хороший уровень гигиены полости рта выявлен у 24,6% больных, удовлетворительный – у 67,5%, плохой – у 7,9% при среднем гигиеническом индексе группы, равном 1,75±0,073 (табл. 2).

Различия в оценке гигиенического статуса полости рта между жителями городов Белгорода и Архангельска недостоверны (p>0,05).

Во второй группе хорошую гигиену полости рта продемонстрировали 30,0% больных, удовлетворительную – 63,2%, плохую – 6,8%. Средний гигиенический уровень во второй группе соответствует 1,63±0,061 (табл. 3).

Различия гигиенического статуса полости рта между жителями городов Белгорода и Архангельска недостоверны (p>0,05).

В третьей группе хороший уровень гигиены диагностирован у 14,2% больных, удовлетворительный – у 81,9%, плохой – у 3,9% больных. Средний индекс гигиены в этой группе равен 1,71±0,054 (табл. 4).

Различия гигиенического статуса полости рта между жителями городов Белгорода и Архангельска недостоверны (p>0,05).

Недостоверные отличия в гигиеническом статусе полости рта жителей городов Белгорода и Архангельска позволили больных СД2, обратившихся за пародонтологической помощью, считать одной совокупностью.

Среди больных с сахарным диабетом внутри групп с разным уровнем гликированного гемоглобина не выявлено достоверных различий глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов), зависящих от уровня гигиены полости рта. В первой группе средняя расчётная глубина равна 3,16±0,091 мм, во второй – 3,48±0,085, в третьей – 4,11±0,104. Была установлена достоверная разница в расчётной глубине зубодесневых борозд (пародонтальных карманов) между группами с уровнем гликированного гемоглобина HbA1c 6-7% и HbA1c ≥8%.

В группе больных HbA1c 6-7% экссудация десневой жидкости у лиц с хорошим гигиеническим статусом находилась на уровне, соответствующем «пародонту, в котором возможны доклинические изменения». Среди лиц с удовлетворительным гигиеническим статусом выявлено превышение референтных величин на 7-9%. У больных с плохим уровнем гигиены превышение нормы составило 12-19%.

В группе больных с 7–8% уровнем гликированного гемоглобина и с хорошей гигиеной количество десневой жидкости превышало показатели, характерные для «пародонта, в котором возможны доклинические изменения» на 20-27%, у больных с удовлетворительной и плохой гигиеной экссудация увеличена на 24-38% и 35-51% соответственно.

В третьей группе больных (HbA1c ≥8%), поддерживающих хорошую гигиену полости рта, экссудация десневой жидкости превышает референтные значения на 47-63%, у больных с удовлетворительным гигиеническим статусом превышение достигает 53-78%. При плохой гигиене объём фильтрующейся десневой жидкости повышается до 61-85%.

Обсуждение

Необходимость уточнения тяжести общесоматической патологии при прогнозировании терапии и реабилитации больных пародонтитом общеизвестна. В статье приведены данные, демонстрирующие, как тяжесть течения пародонтита, зависит от качества выполнения гигиенических процедур в группах больных с различным уровнем гликированного гемоглобина. Одной из задач исследования была оценка отличий в клинике пародонтита у лиц, проживающих на юге и севере страны. На наш взгляд, отсутствие достоверной разницы значений гигиенического индекса между группами больных, проживающих на юге и севере страны, обусловлено, во-первых, единым урбанизированным информационнокоммуникативным режимом, свойственным областным центрам, такими как города Белгород и Архангельск, во-вторых, более значимым влиянием СД2.

На основании зондирования и экссудации десневой жидкости диагноз пародонтит установлен в 93,3% случаев (334 больных). Надо полагать, что проведение рентгенологического обследования выявит характерное для пародонтита нарушение целостности корникалной пластинки в области исследуемых моляров в 100% случаев. Этот факт подтверждается отсутствием среди участвующих в исследовании лиц с уровнем экссудацией десневой жидкости, соответствующим интактному пародонту.

Все участники исследования в качестве гигиенических мероприятий отмечали чистку зубов один–два раза в день. При этом в некоторых случаях в группах с единым уровнем гликированного гемоглобина у больных, чистивших зубы дважды в день, гигиенический статус был ниже, чем у больных, реализовывавших гигиенические мероприятия один раз в день. Эта тенденция была особенно заметна при сравнении уровня гигиены среди мужчин и женщин.

Исследование показало достоверное увеличение средней глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов), связанное с уровнем гликированного гемоглобина. Так, приняв полученную в группе HbA1c 6-7%, глубину за 100%, в группе HbA1c 7-8% расчётная глубина увеличилась на 10,1%, в группе HbA1c ≥8% на 30%.

Утрата связочного аппарата, определяемая расчётом глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов), при отсутствии рентгенологического исследования является основным диагностическим критерием, характеризующим тяжесть пародонтита. Также значимым критерием оценки повреждения пародонта является оценка фильтрации десневой жидкости. При этом важно дифференцировать прирост фильтрации десневой жидкости, определя-емый инфекционной составляющей, от прироста фильтрации, индуцируемого сдвигами гомеостаза вследствие хронической гипергликемии. Исследования выявили увеличение количества десневой жидкости, связанное с увеличением уровня гликированного гемоглобина у больных при одинаковом уровне гигиены полости рта.

В группе HbA1c 6-7% при хорошей гигиене количество десневой жидкости соответствовало уровню, полученному в области зубов, в пародонте которых возможны доклинические изменения, при удовлетворительной и плохой гигиене наблюдалось превышение на 7-9% и 12-19% соответственно.

В группе HbA1c 7-8% увеличение экссудации десневой жидкости достигало 20- 27%, 24-38%, 35-51% при хорошем, удовлетворительном и плохом гигиеническом состоянии соответственно.

В группе HbA1c ≥8% в заданном гигиеническом диапазоне вывялена наибольшая экссудация с превышением референтных значений на 47-63%, 53-78% и 61-85%.

Выводы

Гигиена полости рта больных с СД2 с различным уровнем гликированного гемоглобина, проживающих в областных центрах севера и юга, не имеет существенных отличий, что определяется единым урбанизированным информационно-коммуникативным режимом.

Расчёт глубины зубодесневых борозд (пародонтальных карманов) не является достоверным способом диагностики состояния пародонта у лиц с СД2. Вне зависимости от расчётной глубины у всех больных повышение экссудации десневой жидкости достигало пределов, свойственных пародонту, в котором возможны доклинические изменения.

Повышение экссудации десневой жидкости имеет достоверную корреляцию с уровнем гликированного гемоглобина, что свидетельствует о большей патогенетической значимости в развитии пародонтита метаболических нарушений в сравнении с повреждением пародонтальных тканей, обусловленным недостаточной гигиеной полости рта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Российский статистический ежегодник 2018: Стат.сб. Росстат. Р76. М.: Федеральная служба государственной статистики. – 2018. – 694 с.

2. Харсиева, Л.А. Распространение болезни сахарного диабета 2 степени по Республике Ингушетия / Л.А. Харсиева, А.М. Плиева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 6 (40). – С. 69-71.

3. Taylor J.J., Preshaw P.M., Lalla E., A review of the evidence for pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes, J. Clin. Periodontol. 2013;40:113–134.

4. Романенко, И.Г. Фотодинамическая терапия в лечении заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом / И.Г. Романенко, Д.С. Петров, И.А. Демьяненко // Таврический медико-биологический вестник. – 2018. – Т. 21, № 3. – С. 200-207.

5. Копытов А.А. Роль окклюзионных и гидродинамических факторов в генезе воспалительных процессов околозубных тканей и методы их компенсации: дис. … д-ра мед. наук. – Белгород, 2018. – 331 с.

6. Всемирная организация здравоохранения, Департамент надзора за неинфекционными заболеваниями. Определение и диагностика сахарного диабета и промежуточных гипергликемий / под ред. С.И. Исмаилова. – Москва. – 2006. – С.1.

7. Копытов А.А. Способ определения глубины пародонтального кармана Патент на изобретение RU 2568367 C1, 20.11.2015. Заявка № 2014141797/14 от 16.10.2014.

8. Копытов А.А., Ряховский А.Н., Цимбалистов А.В., Копытов А.А. Способ определения состояний пародонта. Патент на изобретение RU 2435505 C1, 10.12.2011. Заявка № 2010108964/15 от 10.03.2010.

Нет в наличии

Характеристики

|

Автор книги

|

А.А. Копытов, А.А. Оганесян, Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова2 , Д.М. Яковенко , Е.А. Поливаная |

|

Год выпуска

|

2020 |

Задать вопрос

Задать вопрос

Новости

Все новости

25 марта 2025

Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО

20 октября 2023

Кредит на образование с господдержкой

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2