РЕГЛАМЕНТ «MULTISTEP» СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Учитывая высокие показатели стоматологической заболеваемости детей, имеющих психоневрологические нарушения, назрела необходимость разработки алгоритма оказания необходимой стоматологической помощи. Внедренный регламент «Multistep» представляет собой «реабилитационное пространство» стоматологической индивидуализированной помощи детям с психоневрологическими расстройствами, в которой центральное место занимает взаимодействие ребенка и взрослого (врача и родителей) в условиях медико-коррекционной среды, создающей благоприятные условия для компенсации полиморфных нарушений, стоматологической адаптации с полноценной реабилитацией.

Ключевые слова: дети, психоневрологические нарушения, стоматологическая заболеваемость, регламент «Multistep».

Введение

Патология нервной системы и психоневрологические расстройства (ПНР) в России продолжает оставаться на уровне 765,3–1681,3 чел. на 100 тыс. детского населения. Исключение из списка указанной категории заболеваний составила нозология «умственная отсталость»: 346,9 на 100 тыс. человек, что на 18,61 % ниже, чем в 2005 г. [2].

Ряд авторов отмечает высокий уровень стоматологической заболеваемости данного контингента [6, 9]. Нарушения в двигательной сфере, несовершенство психомоторики, непродуктивность и замедление темпа развития локомоторных функций провоцируют сложности в обучении гигиеническим навыкам и, как следствие, снижение уровня гигиены полости рта в сочетании с болезнями пародонта.

Низкий уровень интеллекта, абстрактного и понятийного мышления, а также восприятия, памяти и внимания снижает степень комплаенса и эффективность проводимых и рекомендованных лечебно-профилактических мероприятий. Эмоциональная инфантильность и нарушения сенсорики обусловливают отсутствие жалоб у детей с ПНР и наличие субкомпенсированной и декомпенсированной форм кариозного процесса и его осложнений. Повышенный мышечный тонус, спастичность, атаксия, гиперкинезы, гиперрефлексия, наличие патологических рефлексов порождают ортодонтическую патологию. Психоневрологическая патология, коррекционная перманентная лекарственная терапия и специфический характер питания детей (мягкая углеводистая пища) оказывают влияние на состав и свойства ротовой жидкости, снижая ее объем и увеличивая вязкость [10, 11], что усугубляет стоматологическую патологию, ухудшая процессы самоочищения полости рта. Имеющиеся метаболические нарушения, поддерживаемые стойкими гипоксическими проявлениями, меняют ферментативный и ионный состав слюны, что отражается на ее защитной функции.

Лечение детей данной категории сопряжено с объективными сложностями и характеризуется низкой эффективностью ввиду особенностей клинических проявлений психоневрологической патологии и низкого уровня комплаенса [16, 17]. Стандарты оказания стоматологической помощи детям в России (временной и финансовый лимиты на пациента, материально-техническое обеспечение, отсутствие в структуре государственных стоматологических поликлиник штатной единицы ассистента врача-стоматолога) также не способствуют реализации необходимых мероприятий в полной мере. В отечественных и зарубежных публикациях последних лет представлен ограниченный спектр методик и практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности стоматологической помощи детям с различными видами ПНР [3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 18, 17, 19]. Но упомянутые материалы имеют разрозненный характер и предназначены, в большей степени, для лечения детей с такими заболеваниями как ДЦП, эпилепсия и умственная отсталость. Рекомендации в основном направлены на улучшение качества чистки зубов, применение во время лечения седативных препаратов и использование общего обезболивания при оказании стоматологического пособия. Галеева Р. Р. (2015) обосновала применение жевательного фитокомплекса в комплексной профилактике и лечении стоматологических заболеваний у детей с ДЦП, но в условиях высокой аллергизации детского населения указанный автором состав может иметь ограниченное применение. Критическая оценка цитируемых источников позволяет усомниться в эффективности описанных методик: единичные уроки гигиены, тематические ролевые игры, сказкотерапия и прочее не приводят к желаемому результату ввиду отсутствия стоимости предложенных мероприятий в классификаторах медицинских услуг, оплачиваемых в рамках ОМС, дефицита времени у врача-стоматолога детского для системного и регулярного использования описанных методик; рекомендованные к применению ирригаторы для полости рта не могут использоваться массово в силу высокой стоимости устройства; повсеместное внедрение общего обезболивания для санации данной категории детей имеет ограничения по ряду объективных причин (материально-технические особенности комплектации отечественных стационаров и дефицит подготовленного персонала для оказания данной услуги).

По мнению психологов, к особенностям детского возраста относится умение интуитивно интерпретировать фотографии и рисунки и, в соответствии со смысловой нагрузкой изображения, адаптировать собственные действия «по образу и подобию» в реальном времени и пространстве. Степень развития этой способности в значительной степени зависит от уровня восприятия и изобразительной иконичности рисунка [14, 15]. У цветного изображения шире эмоциональные, познавательные и декоративные возможности, цветная иллюстрация легче воспринимается детьми. Учитывая непроизвольность и кратковременность внимания у детей с ПНР, яркие красочные наглядные образы компенсируют когнитивные нарушения и бедность личного чувственного опыта, создавая условия для перехода от наглядного уровня мышления к абстрактно-понятийному. Для детей с ПНР характерна замедленность зрительного восприятия объектов [8], и им требуется более длительное время на ознакомление с наглядными пособиями, текстами. Зрительно воспринимаемый материал, предназначаемый для этих детей, должен содержать небольшое число деталей, сопровождаться дополнительными комментариями, облегчающими объединение отдельных элементов материала в интегральный образ. Полученная информация послужила обоснованием для создания многоступенчатого регламента оказания стоматологической помощи детям с ПНР, базирующегося на принципе «визуальной педагогики» и направленного на повышение уровня стоматологического комплаенса.

Цель исследования – оценить эффективность разработанного многоступенчатого «Multistep»регламента оказания стоматологической помощи детям с ПНР.

Материалы и методы исследования

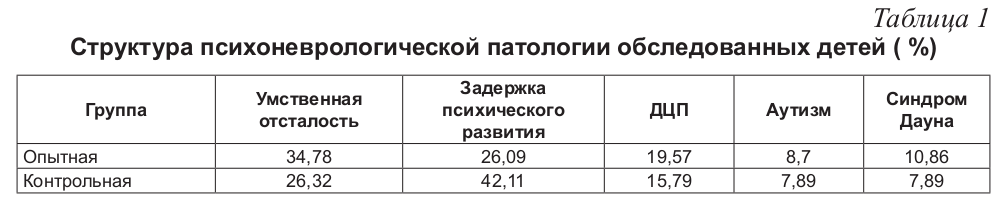

Проведен осмотр 85 детей в возрасте 7–17 лет, учащихся профильной коррекционной школы VII типа, имеющих психоневрологические нарушения различной степени выраженности. Спектр ПНР включал умственную отсталость (УО) разной степени тяжести, задержку психического развития (ЗПР), детский церебральный паралич (ДЦП), аутизм (Ау), синдром Дауна (СД). Источником данных по психоневрологической патологии детей была пофамильная выписка из школьных медицинских карт, заверенная врачом профильной коррекционной школы.

Обследование детей проводилось на базе детского стоматологического отделения стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в рамках ежегодной диспансеризации прикрепленного детского населения. Гендерно обследованные дети распределились в соотношении 1:1, 21 в пользу девочек. На момент осмотра, согласно данным анамнеза, все дети постоянно проживали на территории Краснодара. После осмотра условно дети были разделены на две группы. На начальном этапе в опытную группу включили только 36 детей, родители которых дали добровольное информированное согласие на участие в индивидуальной программе стоматологической реабилитации (регламент «Multistep»), которая требовала систематического посещения стоматологической поликлиники (по требованию лечащего врача) и детальное выполнение всех рекомендаций. Контрольную группу составили оставшиеся 49 детей, родители которых по разным причинам не могли обеспечить требуемое личное участие в реализации регламента «Multistep». Распределение детей по психоневрологическому диагнозу указано в таблице 1.

Забор ротовой жидкости осуществлялся с целью определения состояния ферментативного звена антиоксидантной системы (АОС) на основе активности ферментов первой (супероксиддисмутазы (СОД)) и второй (каталазы (Кат)) линии антирадикальной защиты ротовой жидкости. Ввиду низкой коммуникации детей с ПНР на первичном приеме проведение данной манипуляции в некоторых случаях было сопряжено с объективными трудностями, поэтому у 23 детей было использовано «Устройство для забора ротовой жидкости у детей раннего возраста» [7].

В последующем для ежедневной гигиены полости рта участники обеих групп были обеспечены зубными пастами «PresiDENT Junior 6+» и «PresiDENT Teens 12+» с учетом имеющихся в составе природных антиоксидантов (биофлавоноидами: экстракты липы, мальвы, лимона, шалфея, алоэ, ромашки, а также витамин Е). Выбор зубных паст был обусловлен характером стартовых изменений метаболизма ротовой жидкости у обеих групп, забор которой был осуществлен на первичном приеме.

Далее дети основной группы приняли участие в многоступенчатом регламенте «Multistep» (рис. 1), а взаимодействие с детьми контрольной группы ограничилось проведением группового «Урока гигиены полости рта» и определением нуждаемости в плановой санации (при дальнейшей обращаемости детей контрольной группы стоматологическое лечение проводилось в соответствии с Протоколами ведения стоматологических больных, рекомендованными СтАР, и стандартами оказания медицинской помощи).

«Дорожная карта» регламента «Multistep»:

1-я ступень: консультация родителей до лечения.

Цели: а) оформление амбулаторной стоматологической карты пациента с акцентом на анамнез ПНР и описание эпизодов стоматологического лечения в прошлом; б) выявление в разговоре с родителями отрицательных и положительных триггерных факторов ребенка с ПНР, влияющих на поведенческие реакции; в) инструктаж родителей (устно с письменным подкреплением) для домашнего обучения навыкам стоматологической направленности (поведение и ответные действия ребенка в кресле стоматолога, процедура самостоятельной (или с помощью родителей) чистки зубов); г) предоставление необходимых образовательных материалов (стоматологический комплект «визуальной педагогики» по всем этапам планируемых стоматологических манипуляций) для ребенка с ПНР.

2-я степень: подготовка детей в домашних условиях (параллельно с 3-й ступенью).

Цели: а) (программирование (родителями) поведения ребенка с ПНР для выработки навыков усидчивости (приветствуется любая, допустимая общепринятыми нормами форма воздействия, определяемая родителем) и ликвидация фобии «открыть рот» для стоматологических манипуляций (ежедневно, не менее 15 минут в день в течение 2 недель); б) обучение (родителями) навыкам гигиены полости рта и адаптация к «стоматологической среде» и всем предстоящим манипуляциям с использованием комплекта «визуальной педагогики», заранее выданного врачом-стоматологом (ежедневно, не менее 15 минут в день в течение 2 недель); в) самостоятельное обучение родителей взаимодействию со стоматологом посредством информационных интернет-ресурсов (ссылки на источники определены врачом и распечатаны для пользователя).

3-я ступень: планирование стоматологической помощи (параллельно со 2-й ступенью).

Цели: а) знакомство ребенка с врачом-стоматологом и его командой (ассистент, медсестра); б) индивидуальное обучение ребенка с ПНР методом «визуальной педагогики» стандартному методу чистки зубов и ознакомление ребенка с особенностями предполагаемых стоматологических манипуляций на долечебном этапе (занятие проводится в течение 1 часа, кратностью 8 раз, 2 раза в неделю, в течение 1 месяца). Определение индекса гигиены полости рта (до процедуры обучения чистке зубов в одно из посещений) по стандартной неинвазивной методике GreenVermillion (проводится на старте регламента и через 3, 6 и 12 месяцев); в) сенсорная адаптация ребенка с ПНР; изучение реакции ребенка на сенсорные раздражители стоматологического кабинета с целью выявления среди них отрицательных триггеров (выявленные отрицательные триггеры исключаются из протокола стоматологических манипуляций). Проводится параллельно с предшествующим пунктом 3-й ступени.

4-я ступень: стоматологический прием (реализация 4-й ступени регламента «Multistep» возможна при условии полного усвоения предыдущих 3 этапов).

Цели: а) оценка врачом-стоматологом степени усвоения предшествующих 3 этапов детьми и их родителями (оценочная шкала: принятие, безразличие, неохотное выполнение, неприятие просьб врача); б) адаптация профессиональных потребностей стоматолога к индивидуальным нуждам ребенка с ПНР в процессе стоматологических вмешательств с использованием современных психологических приемов управления поведением ребенка; в) минимизация болевых раздражителей в процессе стоматологических вмешательств.

4 ступень регламента «Multistep» состоит из 4 этапов, выполнение каждого из которых возможно при успешной реализации предыдущего:

1-й этап – демонстрация ребенком в стоматологическом кресле навыка самостоятельной чистки зубов или с помощью родителей (при наличии двигательных нарушений, препятствующих самостоятельным действиям). Эффективность чистки зубов оценивается с помощью упрощенного индекса ИГР-У (Green, Vermillion, 1964) с занесением полученного результата в амбулаторную карту.

2-й этап – проведение врачом-стоматологом профессиональной гигиены полости рта с применением скелера (с низкой интенсивностью колебаний насадки) и полировочных щеток в сочетании с низкообразивной фторсодержащей пастой для полировки зубов (в течение одного года с момента начала работы по регламенту «Multistep» профессиональная гигиена полости рта проводилась один раз в 3 месяца).

3-й этап – проведение герметизации фиссур жевательной группы зубов фторсодержащими герметиками.

4-й этап – проведение лечения зубов и тканей пародонта при необходимости такового.

Методики восстановительного лечения

Лечение кариеса зубов в большинстве случаев проводилось с применением АРТ-техники и стеклоиономерных цементов «Fuji IX GP» («GC», Япония) и «Ketac Molar Easymix» («ЗМ ESPE», США). Лечение пульпита проводили витальными методами под местной анестезией 3 % мепивакаина гидрохлорида (без вазоконстрикторов) в одно посещение с использованием препарата «Pulpotec» («PD», Швейцария). У детей основной группы дно кариозных полостей (при кариесе зубов) дополнительно перед пломбированием, а также культю пульпы после витальной ампутации (при пульпите зубов) деконтаминировали излучением диодного лазера «Picasso Lite» («AMD Lasers, LLS», США) с длиной волны 810 нм. Обработка полостей производилась на постоянном режиме трехкратно, с экспозицией 30 секунд, интервалом 15 секунд, с мощностью 0,6 Вт, согласно рекомендованному производителем режиму работы. Результаты витальной ампутации (отсутствие периапикальных осложнений) контролировались рентгенологически (прицельная рентгенограмма через 6, 12, 24 месяцев). Кариес в стадии пятна, выявленный с использованием Международной системы диагностики и оценки кариеса (ICDAS) (интервал в баллах – 1–2,9), у детей контрольной группы обрабатывали препаратом «Apadent Pro» («Sangi», Япония), трехкратно, согласно рекомендациям разработчика.

Лечение патологии пародонта проводили согласно Протоколу ведения больных «Гингивит» (утвержден СтАР). Детям, имеющим среднетяжелую и тяжелую степень катарального гингивита, а также гипертрофический гингивит, для предотвращения появления бактериальной пленки на поверхности эмали зубов рекомендовали ротовые ванночки препарата «Корсодил» (0,2 % раствор хлоргексидина биглюконата) по 2–3 минуты 3–4 раза в день недельным курсом. В случае наличия аллергической реакции на хлоргексидин (по данным анамнеза) рекомендовали ополаскиватель «Листерин» с аналогичной кратностью использования. Для микробной деконтаминации десневого края этим пациентам проводили бесконтактное облучение обеих челюстей одномоментно неактивным оптоволокном диодного лазера «Picasso Lite» (длина волны 810 нм) в области краевой десны. Мощность излучения составляла 0,4 Вт, время воздействия – 1 минута, двукратно с перерывом в 1 минуту.

По окончании восстановительного лечения дети основной группы наблюдались ежеквартально с обязательным проведением профессиональной гигиены полости рта по методике, описанной в протоколе. Дополнительные рекомендации включали: повышение потребляемой жидкости (воды, соков, наличие кулера в классе), включение в пищевой рацион твердой пищи и продуктов питания с повышенным содержанием природных антиоксидантов (овощей, фруктов, ягод, орехов). Для статистической обработки полученных результатов использовали программное обеспечение «Microsoft Excel 2010».

Результаты исследования и обсуждение

Длительность работы с детьми в рамках регламента «Multistep» и исследование его эффективности составила 1 год. Первую ступень регламента «Multistep» преодолели все 36 детей основной группы исследования. На 2–3-й ступени отказались от дальнейшего участия в проекте 4 человека (11,11 %) по причине дефицита времени родителей пациентов. Из чего следует, что до 4-й ступени регламента дошли 32 ребенка (88,89 %) основной группы исследования. Однако на 3-м этапе 4-й ступени от дальнейшего участия отказались еще 5 человек (13,89 %) (по причине сложности передвижения и нахождения в стоматологическом кресле ребенка при выраженных двигательных нарушениях – спастическая и дискинетическая формы ДЦП). Таким образом, только 27 человек из 36 детей основной группы (что составило 75 %) преодолели все ступени регламента «Multistep» с полноценным восстановительным лечением (качественный показатель – 100 % санация полости рта), что наглядно представлено на рис. 2. Из 49 детей контрольной группы только 9 человек (18,3 %) явились с целью санации, но ни один из них не закончил лечение (то есть качественный показатель санации 9 человек контрольной группы был ниже 50 %).

Стартовые результаты оценки уровня гигиены полости рта (индекс ИГР-У) отражены на рисунке 3. Средние значения индекса составили 2,43+0,42 и 2,55+0,35 в основной и контрольной группе соответственно, что свидетельствует об «очень плохой» гигиене полости рта у обследуемых детей.

Повторные осмотры производились через 3, 6, 9 и 12 месяцев, начиная с повторного урока гигиены. Динамика уровня гигиены в исследуемых группах представлена в табл. 2. Таким образом, в течение года показатели индекса гигиены полости рта у детей основной группы снизились и соответствовали верхней границе удовлетворительного уровня гигиены. В контрольной группе, несмотря на незначительное улучшение в течение первых трех месяцев, к концу года показатели практически вернулись к первоначальным значениям, и характеризовались как «очень плохое гигиеническое состояние» полости рта.

У всех обследованных детей были выявлены признаки воспалительного процесса в пародонте (хронический катаральный и гипертрофический гингивит), который оценивался с использованием индекса РМА (C.Parma, 1960). Динамика индекса РМА за годовой период продемонстрирована на рис. 4. В основной группе к концу года показатели индекса снизились на треть (32,68 %) и соответствовали проявлениям легкой степени тяжести гингивита. Напротив, у пациентов контрольной группы за первые 6 мес. наблюдалась лишь тенденция к незначительному снижению воспалительных явлений в пародонте, несмотря на плохую гигиену полости рта, что, возможно, объясняется использованием зубных паст с биологически активными компонентами. Однако за последующие полгода показатели индекса РМА у контрольной группы детей приближаются к исходному значению.

По сравнению со стартовыми показателями АОС ротовой жидкости (в начале исследования активность СОД и каталазы составляла 0,2±0,03 усл. ед./г белка и 0,76±0,04 мкмоль/мин г белка соответственно) уровень активности ферментов в основной группе повысился на 6,6+2,16-15, 0+4,02 (%) и 10,5+2, 84–25,0+3,2 (%) через 3 и 6 мес. Улучшение показателей может говорить о снижении уровня окислительного стресса в полости рта у детей основной группы на фоне повышения качества чистки зубов пастами с антиоксидантами и снижения общего уровня контаминации ротовой полости в процессе санации.

В контрольной группе активность ферментов возросла на 5,0+2,75–10,0+3,54 ( %) (СОД) и 2,7+0,4 (%) (каталаза) через 3 и 6 мес. Это может говорить о том, что использование лечебно-профилактических зубных паст с антиоксидантным комплексом у детей контрольной группы оказывает определенный терапевтический эффект, снижая уровень окислительного стресса, но не устраненные в ходе санации факторы риска уменьшают местную эффективность антиоксидантного комплекса (рис. 5).

Анкетирование с целью определения уровня стоматологического комплаенса проводилось раз в год. Первичные данные показывают, что уровень комплаенса в обеих группах соответствует среднему уровню (интервал 16–23 балла) и имеет значения 17,15+1,65 (ОГ) и 16,61+2,29 (КГ). При повторном анкетировании выявлено, что в основной группе уровень взаимодействия пациентов с врачом повысился на 36,15 % и составил, в среднем, 23,35+2,17 балла (соответствует высокому уровню). Это возможно связать с индивидуализацией подхода к пациенту при реализации первых этапов регламента «Multistep».

В группе контроля спустя 6 мес. уровень комплаентности изменился незначительно и составил 16,99+2,11 (повышение на 2,3 %). Отсутствие динамики в данной группе можно охарактеризовать термином «нон-комплаенс», что значительно ухудшает перспективы и возможности стоматологической реабилитации данной категории детей. Данные представлены в табл. 3.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- доказана 100 % эффективность регламента «Multistep» за годовой период исследования, учитывая качественный показатель санации (100 %) детей, освоивших все ступени регламента,

- регламент «Multistep» направлен на увеличение уровня стоматологического комплаенса в тандеме «врач – ребенок с ПНР», что способствует повышению эффективности оказания стоматологической помощи в целом,

- эффективность регламента «Multistep» напрямую зависит от его непрерывности, систематичности и преемственности на различных ступенях,

- выраженные двигательные нарушения у детей с ПНР и отсутствие сотрудничества со стороны родителей являются объективным препятствием для реализации всех ступеней регламента,

- регламент «Multistep» позволяет индивидуализировать лечебный процесс с учетом структуры нарушений и вариативности проявлений ПНР у детей,

- регламент «Multistep» бивалентно способствует улучшению уровня гигиены (на 26,7 %) и устойчивому снижению воспалительных явлений со стороны пародонта,

- при постоянном использовании зубных паст, содержащих антиоксидантный комплекс, увеличивается активность ферментов первой и второй линии антирадикальной защиты ротовой жидкости в обеих группах исследования. Указанные изменения более значимы у детей основной группы, что напрямую коррелирует с индексом РМА (снижение на 32,68 %), однако в контрольной группе также отмечается положительная тенденция ферментативной активности АОС, несмотря на стабильно неудовлетворительную гигиену полости рта у детей контрольной группы.

- Дети с ПНР представляют крайне неоднородную группу по состоянию интеллекта: нарушение познавательного развития лишь частично может соответствовать тяжести поражений двигательных функций и степень познавательного развития в целом выше уровня речевого развития. Поэтому стратегически важным и обоснованным является внедрение в процесс стоматологической адаптации комплектов «визуальной педагогики» с пошаговыми графическими инструкциями по гигиене полости рта и стандартным стоматологическим манипуляциям.

Детские стоматологи, работающие в условиях инклюзивной детской стоматологической помощи, должны обладать дополнительной подготовкой в области коррекционной педагогики и психоневрологии, быть готовыми профессионально и компетентно решать проблемы детей с психоневрологическими расстройствами. Дополнительным требованием, помимо создания «доступной среды» в аспекте передвижения, является модификация эргономики стоматологического лечения, включая положение пациента в кресле, с учетом особых потребностей детей с тяжелыми формами двигательных расстройств при психоневрологической патологии, то есть формирование «доступной стоматологической среды».

Таким образом, регламент «Multistep» представляет собой «реабилитационное пространство» стоматологической индивидуализированной помощи детям с ПНР, в которой центральное место занимает взаимодействие ребенка и взросого (врача и родителей) в условиях медико-коррекционной среды, создающей благоприятные условия для компенсации полиморфных нарушений, стоматологической адаптации с полноценной реабилитацией. Благодарности: работа частично поддержана проектом РФФИ р_а No 16-44-230636.

|

Автор книги

|

В. В. ВОЛОБУЕВ , С. Н. АЛЕКСЕЕНКО , О. В. ГУЛЕНКО |

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2