ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА МИНЕРАЛИЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ

Андрюхина Е.Д., Мищеряков Е.Е., Сёмченкова М.Ю., Михалик Д.С.,

Бондаренкова О.А., Жуков Г.В.

Бондаренкова О.А., Жуков Г.В.

Подробнее

Нет в наличии

Описание

Введение

Одной из значимых проблем нашего общества, сохраняющихся длительное время, является курение. Россия занимает пятое место по числу курящего населения [6]. Последние исследования утверждают, что курить начинают уже в 15-летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше – до семи лет [3]. Факт, что курение наносит человеку огромный вред, уже давно доказан и не подвергается сомнению.

Еще в прошлом веке было установлено неблагоприятное воздействие табака на состояние зубочелюстной системы. Эффективность лечения некоторых заболеваний полости рта снижается из-за активного длительного курения пациентов, так как в табачном дыме содержатся сотни различных соединений, таких как угарный газ, полоний-210, цианистый водород, оксиды азота, шестивалентный хром, кадмий, более 76 металлов. Эти вещества оказывают негативное влияние на процесс лечения. Различные исследования показывают, что табакокурение негативно воздействует на органы и ткани полости рта, что приводит к развитию специфических для курильщиков заболеваний, таких как язвенно-некротический гингивит, меланома курильщиков и др., а также способствует прогрессированию основных стоматологических заболеваний, вызывая окрашивание зубов, зубных реставраций и протезов [13]. Курение нарушает сложные ферментативные процессы, происходящие в ротовой полости.

Процесс курения – это горение табака, сопровождающееся выделением целого ряда сложных химических веществ и взаимодействием химических веществ не только с кислородом воздуха, но и между собой [1]. При курении воздействие на организм человека составляющих компонентов табачного дыма может происходить непосредственно через слизистую оболочку полости рта, носа и бронхов. Полость рта из-за своих анатомо-топографических особенностей первично подвергается воздействию продуктов табакокурения. При курении увеличивается содержание органических кислот, в частности, лактата в ротовой жидкости и зубном налете, что способствует деминерализации эмали и развитию кариеса. С табачным дымом в ротовую жидкость также поступают нитраты и нитриты.

Рядом исследователей было доказано, что курение влияет на микрокристаллизацию ротовой жидкости за счет уменьшения в ней количества муцина. Подтверждение данного опыта показало, что курение изменяет биологические свойства ротовой жидкости, а значит, нарушает ее минерализующие и иммунологические свойства, приводя к развитию кариозного процесса и воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта [1-3]. Муцин – кислый белок (гликопротеин). Он является обязательным компонентом секретов слизистых оболочек желудочно-кишечного, респираторного трактов, мочеполовой системы и конъюнктивы, выполняя функции фактора врожденного иммунитета.

Муцин относится к мицеллам полости рта. Мицеллы – это коллоидные образования, которые поддерживают соли кальция в псевдорастворенном состоянии, стабилизируют их, сохраняя постоянство минерального состава ротовой жидкости, и образуют защитную пленку на эмали зубов – пелликулу. Полагают, что ионные связи, возникающие между кальцием и белками, препятствуют осаждению солей кальция. В присутствии муцина ионы Са2+ и НРО42- не способны образовывать пересыщенные растворы. Благодаря наличию углеводного компонента муцин придает ротовой жидкости густой слизистый характер. Муцины ротовой жидкости покрывают и смазывают поверхность слизистой оболочки. Их крупные молекулы предотвращают прилипание бактерий и их колонизацию, защищают ткани от физического повреждения и позволяют им устоять перед тепловыми перепадами [3]. Состав ротовой жидкости колеблется в течение суток, зависит от приема пищи и состояния организма. Учитывая функции муцина в ротовой жидкости, можно предположить, какие изменения будут наблюдаться в полости рта курящего человека: распространенный твердый и мягкий зубной налет, кариозные поражения твердых тканей зуба, механические травмы слизистой оболочки полости рта, следы от зубов на языке и слизистой щек, воспалительные заболевания слизистой рта.

Цель исследования – изучить влияние курения на состояние зубов человека.

Методика

Для участия в исследовании на добровольной основе привлечены студенты Смоленского государственного медицинского университета – 30 некурящих (средний возраст 18,7±1,2 лет, контрольная группа) и 30 курящих (средний возраст 18,7±1,2 лет, исследуемая группа). Средний стаж курения составлял 3,3±1,7 лет.

Изучение содержания муцина в ротовой жидкости проведено экспериментально-опытным (химическим) путем. Наличие жалоб у обследуемого контингента было выявлено с помощью анкетирования (приложение 1). Для оценки содержания муцина в ротовой жидкости был проведен анализ ротовой жидкости у студентов исследуемой и контрольной групп. Количество муцина в слюне определяли спектрофотометрическим методом по разнице концентрации белка в исходном материале и надосадочной жидкости, образовавшейся после кислотного осаждения муцина [7]. Для этого готовили две опытные пробы, первая содержала слюну и рабочий реагент, вторая – надосадочную жидкость и рабочий реагент; стандартную пробу, содержащую водный раствор альбумина концентрацией 0,25 г/л и рабочий реагент; и контрольную пробу, содержащую дистиллированную воду и рабочий реагент. Рабочий реагент получали смешиванием раствора бромфенолового синего в концентрации 1,2 г/л и буферного раствора (рН 3,0), содержащего 320 ммоль/л лимонной кислоты и 160 ммоль/л натрия фосфата в соотношении 2:23. Содержимое каждой пробы перемешивали, инкубировали 10 мин. Определяли оптическую плотность (ОП) опытных и стандартной проб против контрольной пробы при длине волны 620 нм. Концентрацию белка в слюне и надосадочной жидкости (г/л) рассчитывали по формуле: С=(ОПоп .: ОПст.)·0,25, где ОПоп. – оптическая плотность опытной пробы, ОПст.– оптическая плотность стандартной пробы, 0,25 – концентрация белка в растворе альбумина. После получения результатов проводили осаждение муцина. С этой целью к 0,5 мл ротовой жидкости добавляли 0,05 мл 20% уксусной кислоты, через 5 минут центрифугировали со скоростью 2000 оборотов в минуту в течение 10

минут. Концентрацию муцина в ротовой жидкости вычисляли как разность между

концентрациями белка в исходном материале и в надосадочной жидкости, образовавшейся после

осаждения муцина.

Статистическая обработка проведена c использованием описательной статистики (среднее,

среднеквадратичное отклонение), в соответствии с принятыми алгоритмами проверки гипотез о

различиях в центральных тенденциях использовали непараметрический U-критерий Mann-Whitney

(данные представлены в виде медианы при доверительном интервале 95%), и точного критерия

Фишера, различия рассматривали как значимые при р˂0,05 [12].

Результаты исследования и их обсуждение

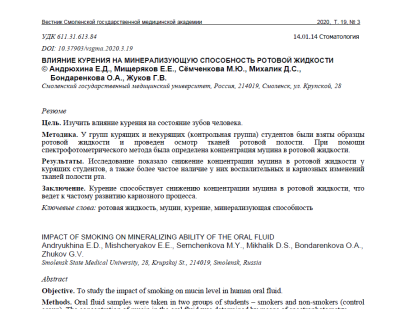

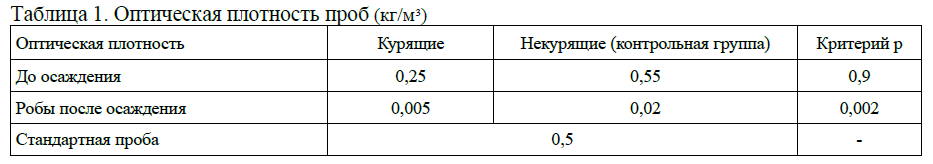

По результатам спектрофотометрического метода ОП стандартной пробы составляла 0,36 кг/м³.

ОП опытной пробы до осаждения у курящего контингента достигала 0,21 кг/м³. ОП опытной

пробы до осаждения у студентов контрольной группы насчитывала 0,57 кг/м³. ОП опытной пробы

после осаждения муцина у курящего контингента равнялась всего лишь 0,004 кг/м³. Этот

показатель опытной пробы после осаждения у контрольной группы составил 0,05 кг/м³. Так как

исследование проводилось в течение нескольких дней с большими временными интервалами, то

альбумин инактивировался, поэтому для более точных показателей методику повторяли с новым

раствором альбумина. Результаты, полученные после повторных опытов, представлены в табл. 1.

В результате подсчетов выявлено, что концентрация муцина в ротовой жидкости обследованной

группы некурящих студентов была в 2,4 раза выше, чем в ротовой жидкости курящего

контингента и составила 0,31 г/л против 0,13 г/л (p<0,05). Приводим результаты

стоматологических осмотров нескольких студентов.

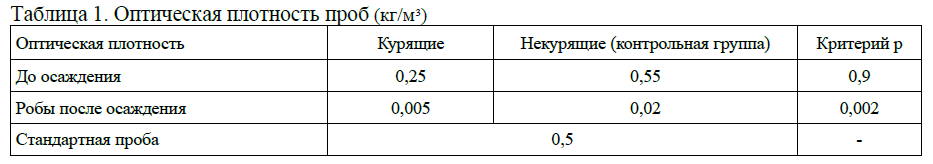

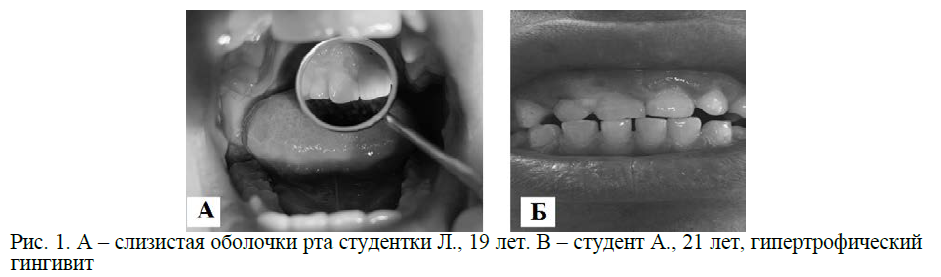

Студентка Л., 19 лет, не курит. Из хронических заболеваний отмечает хронический гастрит,

вегето-сосудистую дистонию. Перенесенные воспалительные заболевания полости рта: стоматит.

На момент обследования жалоб не предъявляет; чистит зубы нерегулярно – 1 раз в день, посещает

стоматолога 2 раза в год. В момент обследования у студентки Л. не было выявлено видимых

значимых изменений слизистой оболочки рта и кариозных поражений зубов (рис. 1А ).

Студент А., 21 год, курит в течение 5 лет по 10-15 сигарет в день. Хронические заболевания у себяотрицает. Перенесенные воспалительные заболевания слизистой оболочки рта: стоматит,гингивит. Утверждает, что воспаления появляются минимум 1 раз в год. На момент обследованияпредъявлял жалобы на кровоточивость десен. Нерегулярно чистит зубы – 1 раз в день; посещаетстоматолога раз в год или реже. На момент обследования выявлены гипертрофический гингивитна верхней челюсти (рис. 1Б) и кариозные поражения зубов 2.6, 3.4, 3.5.

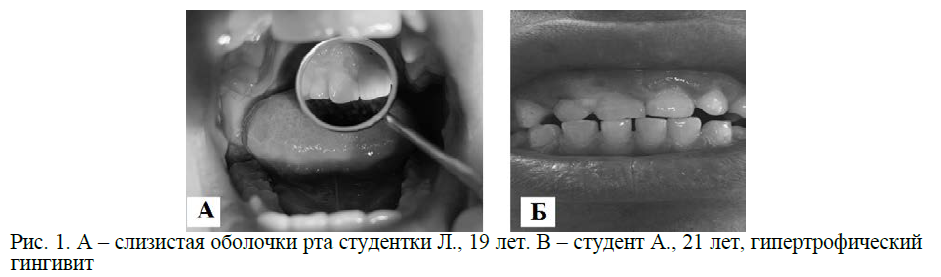

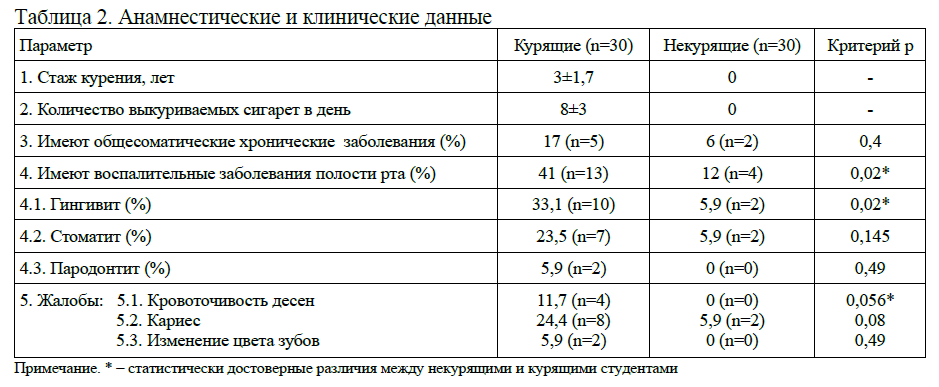

Студентка В., 20 лет, курит 6 лет по 10 сигарет в день. Хронические заболевания отрицает. Перенесенные воспалительные заболевания слизистой оболочки рта: ангина. Утверждает, что воспаления появляются минимум 2 раза в год. На момент осмотра жалобы на изменение цвета зубов, кариес; нерегулярно чистит зубы – 1 раз в день. За последние 5 лет всего один раз посещала стоматолога. На момент обследования выявлены множественные кариозные процессы и твердые зубные отложения (рис. 2). Результаты анкетирования представлены в таблице 2.

У курящих студентов чаще отмечались воспалительные заболевания полости рта. У каждого третьего курящего выявлены явления гингивита, у каждого 10-го – кровоточивость десен. Признаки кариеса отмечены несколько чаще среди курящих лиц по сравнению с некурящими. Таким образом, снижение концентрации уровня муцина в ротовой жидкости можно рассматривать как один из факторов, способствующих развитию заболеваний полости рта у курящих студентов.

Заключение

В ходе нашей работы установлено, что курение оказывает значительное влияние на качественный состав ротовой жидкости человека посредством уменьшения количества муцина в ней, что может вести к снижение минерализующей способности ротовой жидкости и наиболее частому развитию кариозных процессов твердых тканей зубов, а также к повышению риска развития воспалительных заболеваний тканей полости рта.

Литература

1. Алявия О.Т., Нишанова А.А., Гулямова С.П. Влияние курения на секреторную активность слюнных желез // Стоматология. – 2018. – №4. – С. 74-75. [Alyaviya O.T., Nishanova A.A., Gulyamova S.P. Stomatologiya. Dentistry. – 2018. – N4. – P. 74-75. (in Russian)]

2. Булгакова А.И. Клиническая характеристика состояния полости рта у лиц с табакозависимостью // Мед. Вестник Башкортостана. – 2014. – Т.9, №1. – С. 60-63. [Bulgakova A.I. Med. Vestnik Bashkortostana. Med. Bulletin of Bashkortostan. – 2014. – V.9, N1. – P. 60-63. (in Russian)]

3. Голубь А.А., Чемикосова Т.С. Влияние курения и соматической патологии на минерализующую способность ротовой жидкости // Вестник РУДН, серия «Медицина», 2009. – №4.– С. 405-407. [Golub’ A.A., Tchemikosova T.S. Vestnik RUDN, seriya “Meditsina”. Bulletin of Peoples Friendship Russian University, series “Medicine”. – 2009. – N4. – P. 405-407. (in Russian)]

4. Денисов А.Б. Муцины слюны // Стоматология. – 2006. – №7. – С. 15-20. [Denisov A.B. Stomatologiya. Dentistry. – 2006. – N7. – P. 15-20. (in Russian)]

5. Дурунча Н.А. Результаты исследований современных табачных изделий по показателям безопасности и качества // Естественные и технические науки. – 2014. – №3. – С. 183-187. [Duruncha N.A. Estestvennye i tekhnicheskiye nauki. Natural and Technical Sciences. – 2014. – N3. – P. 183-187. (in Russian)]

6. Дюбкова Т.П., Альшевская С.В. Частота курения табака среди студенческой молодежи и мотивации продолжения курения в период обучения в вузе // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2009. – №2 (59). – С. 50-56. [Dyubkova T.P., Alshevskaya S.V. Voprosy organizatsii i informatizatsii zdravookhraneniya. Aspects of Health Care Organization and Informatization. – 2009. – N2(59). – P. 50-56. (in Russian)]

7. Ильиных Е.И., Коробейникова Э.Н. Количественное определение содержания белка и муцина (гликопротеинов) в слюне // Клиническая лабораторная диагностика. – 2001. – №8. – С. 34-45. [Ilyinykh E.I., Korobeynikova E.N. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. Clinical Laboratory Diagnostics. – 2001. – N8. – P. 34-45.(in Russian)]

8. Камилов Ф.Х., Чуйкин С.В., Чемикосова Т.С. Биохимия в стоматологии. – Уфа, 2000. – С. 85. [Kamilov F.H., Tchuykin S.V., Tchemikosova T.S. Biokhimiya v stomatologii. Biochemistry in Dentistry. – Ufa, 2000. – P. 85. (in Russian)]

9. Мамедов Ф.Ю., Сафаров Д.А., Алескерова С.М. Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости рта // Вестник проблем биологии и медицины. – 2017. – Т.1, №2. – С. 367-372. [Mamedov F.Yu., Safarov D.A., Aleskerova S.M. Vestnik problem biologii i meditsiny. Bulletin of Biological and Medical Aspects. – 2017. – V.1, N2. – P. 367-372. (in Russian)]

10. Мартусевич А.К., Воробьев А.В., Зимин Ю.В. Визуаметрия и спектрометрия в кристаллосаливадиагностике // Российский стоматологический журнал. – 2009. – №4. – С. 30-32. [Martusevitch A.K., Vorobyov A.V., Zimin Yu.V. Rossijskij stomatologicheskij zhurnal. Russian Journal of Stomatology. – 2009. – N4 – P. 30-32. (in Russian)]

11. Мукатов А.Н. Почему курение влияет на состояние зубов и ротовой полости? // Студент: наука, профессия, жизнь. Материалы IV Всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. – 2017. – С. 195-198. [Mukatov A.N. Student: nauka, professiya, zhizn’. Student: science, profession, life. Materials of IV All-Russian Student Scientific Conference With International Participance. – 2017. – P. 195-198. (in Russian)]

12. Сергеенко Е.В. Методы математической обработки в психологии // ООО «Речь»: СПб., 2003. – 350 с. [Sergeenko E.V. Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii. Methods of Mathematical Processing in Psychology. „Speech“ Ltd: St.Petersburg, 2003. – 350 p. (in Russian)]

13. Чемикосова Т.С., Гуляева О.А. Оценка уровня свободнорадикального окисления путем изучения состава ротовой жидкости // Проблемы стоматологии. – 2007. – №2. – С.9-10. [Tchemikosova T.S., Gulyaeva O.A. Problemy stomatologii. Dental Aspects. – 2007. – N2. – P. 9-10. (in Russian)]

Информация об авторах

Андрюхина Елена Дмитриевна – студентка стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: andryuhina.elena@mail.ru

Мищеряков Егор Евгеньевич – студент стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: egor.mishheryakov.99@mail.ru

Сёмченкова Марина Юрьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: egor.mishheryakov.99@mail.ru

Михалик Дмитрий Степанович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии педиатрического и стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: dmitrii.mihalik@mail.ru

Бондаренкова Ольга Андреевна – преподаватель кафедры биологической и биоорганической химии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: o.a.bondarenkova@yandex.ru

Жуков Геннадий Валентинович – ассистент кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: egor.mishheryakov.99@mail.ru

Одной из значимых проблем нашего общества, сохраняющихся длительное время, является курение. Россия занимает пятое место по числу курящего населения [6]. Последние исследования утверждают, что курить начинают уже в 15-летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше – до семи лет [3]. Факт, что курение наносит человеку огромный вред, уже давно доказан и не подвергается сомнению.

Еще в прошлом веке было установлено неблагоприятное воздействие табака на состояние зубочелюстной системы. Эффективность лечения некоторых заболеваний полости рта снижается из-за активного длительного курения пациентов, так как в табачном дыме содержатся сотни различных соединений, таких как угарный газ, полоний-210, цианистый водород, оксиды азота, шестивалентный хром, кадмий, более 76 металлов. Эти вещества оказывают негативное влияние на процесс лечения. Различные исследования показывают, что табакокурение негативно воздействует на органы и ткани полости рта, что приводит к развитию специфических для курильщиков заболеваний, таких как язвенно-некротический гингивит, меланома курильщиков и др., а также способствует прогрессированию основных стоматологических заболеваний, вызывая окрашивание зубов, зубных реставраций и протезов [13]. Курение нарушает сложные ферментативные процессы, происходящие в ротовой полости.

Процесс курения – это горение табака, сопровождающееся выделением целого ряда сложных химических веществ и взаимодействием химических веществ не только с кислородом воздуха, но и между собой [1]. При курении воздействие на организм человека составляющих компонентов табачного дыма может происходить непосредственно через слизистую оболочку полости рта, носа и бронхов. Полость рта из-за своих анатомо-топографических особенностей первично подвергается воздействию продуктов табакокурения. При курении увеличивается содержание органических кислот, в частности, лактата в ротовой жидкости и зубном налете, что способствует деминерализации эмали и развитию кариеса. С табачным дымом в ротовую жидкость также поступают нитраты и нитриты.

Рядом исследователей было доказано, что курение влияет на микрокристаллизацию ротовой жидкости за счет уменьшения в ней количества муцина. Подтверждение данного опыта показало, что курение изменяет биологические свойства ротовой жидкости, а значит, нарушает ее минерализующие и иммунологические свойства, приводя к развитию кариозного процесса и воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта [1-3]. Муцин – кислый белок (гликопротеин). Он является обязательным компонентом секретов слизистых оболочек желудочно-кишечного, респираторного трактов, мочеполовой системы и конъюнктивы, выполняя функции фактора врожденного иммунитета.

Муцин относится к мицеллам полости рта. Мицеллы – это коллоидные образования, которые поддерживают соли кальция в псевдорастворенном состоянии, стабилизируют их, сохраняя постоянство минерального состава ротовой жидкости, и образуют защитную пленку на эмали зубов – пелликулу. Полагают, что ионные связи, возникающие между кальцием и белками, препятствуют осаждению солей кальция. В присутствии муцина ионы Са2+ и НРО42- не способны образовывать пересыщенные растворы. Благодаря наличию углеводного компонента муцин придает ротовой жидкости густой слизистый характер. Муцины ротовой жидкости покрывают и смазывают поверхность слизистой оболочки. Их крупные молекулы предотвращают прилипание бактерий и их колонизацию, защищают ткани от физического повреждения и позволяют им устоять перед тепловыми перепадами [3]. Состав ротовой жидкости колеблется в течение суток, зависит от приема пищи и состояния организма. Учитывая функции муцина в ротовой жидкости, можно предположить, какие изменения будут наблюдаться в полости рта курящего человека: распространенный твердый и мягкий зубной налет, кариозные поражения твердых тканей зуба, механические травмы слизистой оболочки полости рта, следы от зубов на языке и слизистой щек, воспалительные заболевания слизистой рта.

Цель исследования – изучить влияние курения на состояние зубов человека.

Методика

Для участия в исследовании на добровольной основе привлечены студенты Смоленского государственного медицинского университета – 30 некурящих (средний возраст 18,7±1,2 лет, контрольная группа) и 30 курящих (средний возраст 18,7±1,2 лет, исследуемая группа). Средний стаж курения составлял 3,3±1,7 лет.

Изучение содержания муцина в ротовой жидкости проведено экспериментально-опытным (химическим) путем. Наличие жалоб у обследуемого контингента было выявлено с помощью анкетирования (приложение 1). Для оценки содержания муцина в ротовой жидкости был проведен анализ ротовой жидкости у студентов исследуемой и контрольной групп. Количество муцина в слюне определяли спектрофотометрическим методом по разнице концентрации белка в исходном материале и надосадочной жидкости, образовавшейся после кислотного осаждения муцина [7]. Для этого готовили две опытные пробы, первая содержала слюну и рабочий реагент, вторая – надосадочную жидкость и рабочий реагент; стандартную пробу, содержащую водный раствор альбумина концентрацией 0,25 г/л и рабочий реагент; и контрольную пробу, содержащую дистиллированную воду и рабочий реагент. Рабочий реагент получали смешиванием раствора бромфенолового синего в концентрации 1,2 г/л и буферного раствора (рН 3,0), содержащего 320 ммоль/л лимонной кислоты и 160 ммоль/л натрия фосфата в соотношении 2:23. Содержимое каждой пробы перемешивали, инкубировали 10 мин. Определяли оптическую плотность (ОП) опытных и стандартной проб против контрольной пробы при длине волны 620 нм. Концентрацию белка в слюне и надосадочной жидкости (г/л) рассчитывали по формуле: С=(ОПоп .: ОПст.)·0,25, где ОПоп. – оптическая плотность опытной пробы, ОПст.– оптическая плотность стандартной пробы, 0,25 – концентрация белка в растворе альбумина. После получения результатов проводили осаждение муцина. С этой целью к 0,5 мл ротовой жидкости добавляли 0,05 мл 20% уксусной кислоты, через 5 минут центрифугировали со скоростью 2000 оборотов в минуту в течение 10

минут. Концентрацию муцина в ротовой жидкости вычисляли как разность между

концентрациями белка в исходном материале и в надосадочной жидкости, образовавшейся после

осаждения муцина.

Статистическая обработка проведена c использованием описательной статистики (среднее,

среднеквадратичное отклонение), в соответствии с принятыми алгоритмами проверки гипотез о

различиях в центральных тенденциях использовали непараметрический U-критерий Mann-Whitney

(данные представлены в виде медианы при доверительном интервале 95%), и точного критерия

Фишера, различия рассматривали как значимые при р˂0,05 [12].

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам спектрофотометрического метода ОП стандартной пробы составляла 0,36 кг/м³.

ОП опытной пробы до осаждения у курящего контингента достигала 0,21 кг/м³. ОП опытной

пробы до осаждения у студентов контрольной группы насчитывала 0,57 кг/м³. ОП опытной пробы

после осаждения муцина у курящего контингента равнялась всего лишь 0,004 кг/м³. Этот

показатель опытной пробы после осаждения у контрольной группы составил 0,05 кг/м³. Так как

исследование проводилось в течение нескольких дней с большими временными интервалами, то

альбумин инактивировался, поэтому для более точных показателей методику повторяли с новым

раствором альбумина. Результаты, полученные после повторных опытов, представлены в табл. 1.

В результате подсчетов выявлено, что концентрация муцина в ротовой жидкости обследованной

группы некурящих студентов была в 2,4 раза выше, чем в ротовой жидкости курящего

контингента и составила 0,31 г/л против 0,13 г/л (p<0,05). Приводим результаты

стоматологических осмотров нескольких студентов.

Студентка Л., 19 лет, не курит. Из хронических заболеваний отмечает хронический гастрит,

вегето-сосудистую дистонию. Перенесенные воспалительные заболевания полости рта: стоматит.

На момент обследования жалоб не предъявляет; чистит зубы нерегулярно – 1 раз в день, посещает

стоматолога 2 раза в год. В момент обследования у студентки Л. не было выявлено видимых

значимых изменений слизистой оболочки рта и кариозных поражений зубов (рис. 1А ).

Студент А., 21 год, курит в течение 5 лет по 10-15 сигарет в день. Хронические заболевания у себяотрицает. Перенесенные воспалительные заболевания слизистой оболочки рта: стоматит,гингивит. Утверждает, что воспаления появляются минимум 1 раз в год. На момент обследованияпредъявлял жалобы на кровоточивость десен. Нерегулярно чистит зубы – 1 раз в день; посещаетстоматолога раз в год или реже. На момент обследования выявлены гипертрофический гингивитна верхней челюсти (рис. 1Б) и кариозные поражения зубов 2.6, 3.4, 3.5.

Студентка В., 20 лет, курит 6 лет по 10 сигарет в день. Хронические заболевания отрицает. Перенесенные воспалительные заболевания слизистой оболочки рта: ангина. Утверждает, что воспаления появляются минимум 2 раза в год. На момент осмотра жалобы на изменение цвета зубов, кариес; нерегулярно чистит зубы – 1 раз в день. За последние 5 лет всего один раз посещала стоматолога. На момент обследования выявлены множественные кариозные процессы и твердые зубные отложения (рис. 2). Результаты анкетирования представлены в таблице 2.

У курящих студентов чаще отмечались воспалительные заболевания полости рта. У каждого третьего курящего выявлены явления гингивита, у каждого 10-го – кровоточивость десен. Признаки кариеса отмечены несколько чаще среди курящих лиц по сравнению с некурящими. Таким образом, снижение концентрации уровня муцина в ротовой жидкости можно рассматривать как один из факторов, способствующих развитию заболеваний полости рта у курящих студентов.

Заключение

В ходе нашей работы установлено, что курение оказывает значительное влияние на качественный состав ротовой жидкости человека посредством уменьшения количества муцина в ней, что может вести к снижение минерализующей способности ротовой жидкости и наиболее частому развитию кариозных процессов твердых тканей зубов, а также к повышению риска развития воспалительных заболеваний тканей полости рта.

Литература

1. Алявия О.Т., Нишанова А.А., Гулямова С.П. Влияние курения на секреторную активность слюнных желез // Стоматология. – 2018. – №4. – С. 74-75. [Alyaviya O.T., Nishanova A.A., Gulyamova S.P. Stomatologiya. Dentistry. – 2018. – N4. – P. 74-75. (in Russian)]

2. Булгакова А.И. Клиническая характеристика состояния полости рта у лиц с табакозависимостью // Мед. Вестник Башкортостана. – 2014. – Т.9, №1. – С. 60-63. [Bulgakova A.I. Med. Vestnik Bashkortostana. Med. Bulletin of Bashkortostan. – 2014. – V.9, N1. – P. 60-63. (in Russian)]

3. Голубь А.А., Чемикосова Т.С. Влияние курения и соматической патологии на минерализующую способность ротовой жидкости // Вестник РУДН, серия «Медицина», 2009. – №4.– С. 405-407. [Golub’ A.A., Tchemikosova T.S. Vestnik RUDN, seriya “Meditsina”. Bulletin of Peoples Friendship Russian University, series “Medicine”. – 2009. – N4. – P. 405-407. (in Russian)]

4. Денисов А.Б. Муцины слюны // Стоматология. – 2006. – №7. – С. 15-20. [Denisov A.B. Stomatologiya. Dentistry. – 2006. – N7. – P. 15-20. (in Russian)]

5. Дурунча Н.А. Результаты исследований современных табачных изделий по показателям безопасности и качества // Естественные и технические науки. – 2014. – №3. – С. 183-187. [Duruncha N.A. Estestvennye i tekhnicheskiye nauki. Natural and Technical Sciences. – 2014. – N3. – P. 183-187. (in Russian)]

6. Дюбкова Т.П., Альшевская С.В. Частота курения табака среди студенческой молодежи и мотивации продолжения курения в период обучения в вузе // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2009. – №2 (59). – С. 50-56. [Dyubkova T.P., Alshevskaya S.V. Voprosy organizatsii i informatizatsii zdravookhraneniya. Aspects of Health Care Organization and Informatization. – 2009. – N2(59). – P. 50-56. (in Russian)]

7. Ильиных Е.И., Коробейникова Э.Н. Количественное определение содержания белка и муцина (гликопротеинов) в слюне // Клиническая лабораторная диагностика. – 2001. – №8. – С. 34-45. [Ilyinykh E.I., Korobeynikova E.N. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. Clinical Laboratory Diagnostics. – 2001. – N8. – P. 34-45.(in Russian)]

8. Камилов Ф.Х., Чуйкин С.В., Чемикосова Т.С. Биохимия в стоматологии. – Уфа, 2000. – С. 85. [Kamilov F.H., Tchuykin S.V., Tchemikosova T.S. Biokhimiya v stomatologii. Biochemistry in Dentistry. – Ufa, 2000. – P. 85. (in Russian)]

9. Мамедов Ф.Ю., Сафаров Д.А., Алескерова С.М. Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости рта // Вестник проблем биологии и медицины. – 2017. – Т.1, №2. – С. 367-372. [Mamedov F.Yu., Safarov D.A., Aleskerova S.M. Vestnik problem biologii i meditsiny. Bulletin of Biological and Medical Aspects. – 2017. – V.1, N2. – P. 367-372. (in Russian)]

10. Мартусевич А.К., Воробьев А.В., Зимин Ю.В. Визуаметрия и спектрометрия в кристаллосаливадиагностике // Российский стоматологический журнал. – 2009. – №4. – С. 30-32. [Martusevitch A.K., Vorobyov A.V., Zimin Yu.V. Rossijskij stomatologicheskij zhurnal. Russian Journal of Stomatology. – 2009. – N4 – P. 30-32. (in Russian)]

11. Мукатов А.Н. Почему курение влияет на состояние зубов и ротовой полости? // Студент: наука, профессия, жизнь. Материалы IV Всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. – 2017. – С. 195-198. [Mukatov A.N. Student: nauka, professiya, zhizn’. Student: science, profession, life. Materials of IV All-Russian Student Scientific Conference With International Participance. – 2017. – P. 195-198. (in Russian)]

12. Сергеенко Е.В. Методы математической обработки в психологии // ООО «Речь»: СПб., 2003. – 350 с. [Sergeenko E.V. Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii. Methods of Mathematical Processing in Psychology. „Speech“ Ltd: St.Petersburg, 2003. – 350 p. (in Russian)]

13. Чемикосова Т.С., Гуляева О.А. Оценка уровня свободнорадикального окисления путем изучения состава ротовой жидкости // Проблемы стоматологии. – 2007. – №2. – С.9-10. [Tchemikosova T.S., Gulyaeva O.A. Problemy stomatologii. Dental Aspects. – 2007. – N2. – P. 9-10. (in Russian)]

Информация об авторах

Андрюхина Елена Дмитриевна – студентка стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: andryuhina.elena@mail.ru

Мищеряков Егор Евгеньевич – студент стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: egor.mishheryakov.99@mail.ru

Сёмченкова Марина Юрьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: egor.mishheryakov.99@mail.ru

Михалик Дмитрий Степанович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии педиатрического и стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: dmitrii.mihalik@mail.ru

Бондаренкова Ольга Андреевна – преподаватель кафедры биологической и биоорганической химии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: o.a.bondarenkova@yandex.ru

Жуков Геннадий Валентинович – ассистент кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России. E-mail: egor.mishheryakov.99@mail.ru

Характеристики

|

Автор книги

|

Андрюхина Е.Д., Мищеряков Е.Е., Сёмченкова М.Ю., Михалик Д.С., Бондаренкова О.А., Жуков Г.В. |

|

Год выпуска

|

2014 |

Задать вопрос

Задать вопрос

Новости

Все новости

25 марта 2025

Образовательное кредитование: пособие для студентов СПО

20 октября 2023

Кредит на образование с господдержкой

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2

г. Москва, Ломоносовский проспект 29, корпус 2